| |

|

| 阅读网 -> 影视娱乐 -> 为什么 Z 世代的影像语言越来越「碎片化」? -> 正文阅读 |

|

|

[影视娱乐]为什么 Z 世代的影像语言越来越「碎片化」? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

如果你刷过短视频,就会发现一个趋势: 越来越多Z世代导演的作品,更接近“碎片化的表达”。 快速剪辑、跳跃叙事、留白大量增加,似乎比完整故事更重要的是“… |

|

有价值的问题,确实是这样,并且这种趋势已经可能不可逆了。Z时代的思想、乃至生理状态已经被移动互联网时代所改变,只能接受这种碎片化的信息了。 从生理上来说Z时代的碎片化信息接收已经不只是一种习惯,而是一种生理因数了。Z时代的心理学特征上来说,是能够自如地吸收并交叉参照海量信息源,能够同时接受更复杂更多元的信息,但是从另一层面上来说,成长于高强度刺激的互联网环境中,会助长Z时代的人类以一种以快速注意力转移为特征的“浅层”信息处理模式(互联网如何重塑了人类认知?)。简单来说,Z时代的人很容易被各种信息所分散注意力,已经很难长久的保持注意力处理更复杂更深度的单一的信息。 这是一种由于生长在碎片化移动互联网时代的生理性改变,除非环境改变,否则这一代,乃至下一代人的碎片化信息接收习惯是很难考某种反向潮流的趋势能改变的。 同时随着碎片化时代一起到来的,还有一种高刺激性的内容环境。 各互联网平台为了在非常碎片化的信息环境中拉住用户的注意力,其算法呈现也在不断升级,从文字到图片,再到冲击力更强的视频,每一次迭代都在抬高用户的刺激阈值,使得平实的内容难以再捕获注意力 。从10S跳出率、5S跳出率,3S跳出率,短视频正在算法的加持之下变得越来越“刺激”“暴力”。 在持续暴露在高刺激性的内容环境中,会引发“持续抬升的满足阈值”,大脑需要愈发强烈或新奇的刺激才能达到同等水平的满足感,而过去的影像风格是很难在短时间内持续的提供强烈的情绪刺激的。 所以基于现在Z时代人群的心理改变,电影也正在越来越向碎片化靠拢。改则生,不改则死,现在国内在这种改变上做的最好导演就不得不提我们的商业票房之王陈思诚了。 说一下陈思诚或者说在Z时代能具有传播力、高票房的电影特征吧。 第一是疯狂加速的剪辑,当下一种“过度剪辑”的趋势日益明显,即使在简单的对话场景中也经常使用快速切镜来维持高度的视觉动态感,以迎合习惯了高强度刺激的观众 。这点在陈思诚的电影,已经很多网剧中的情节中非常明显。很多剪辑通常在动作已经发生时直接切入场景,在悬念消失前就切出,并大量使用蒙太奇来压缩时间 ,以人为的帮用户筛选出最刺激的情节、场景。传统的、用来交代环境和建立情境的开场镜头,常常让位于核心情节而被牺牲。 第二大特征是模块化叙事和非线性叙事的兴起。关于这点我曾经在很多其他影评中都提到过,这种趋势不只是国内而是全球的,这两年越来越多的商业片都变得越来越模块化。剧本结构常常被设计成由“易于消化的短故事弧”组成,方便观众在碎片化的时间里分段观看 。 这种模块化有两大作用,一是原来更为整体的电影中高潮可能只会有几个,甚至整部电影前百来分钟都全是铺垫,比如《穿条纹睡衣的男孩》这样的电影,所有的前序情节只是为最后一幕积累力量。但是这种叙事方式并不符合现在Z时代人类的接收习惯,很多人甚至都无法坚持看到最后。 而模块化、单元化的安排则可以将电影分割成无数小块,每个小块都有自己的高潮,完成没一二十分钟一个高潮的布局,现在陈思诚的所有电影几乎都是这种结构。 而这里的非线性并非指如《低俗小说》那种原生的呈现方式,而是叙事本身变成了一系列引人入胜的瞬间或片段的集合,而非一条单一的、具有强因果关联的链条 。 随着这两种手法的越来越重度的使用,如今的电影的角色塑造也变得越来越肤浅。 持续不断的高速节奏和碎片化的结构,使得现在很多电影的角色也越来越肤浅、功能性。角色的性格往往通过快速的行动和功能性的对白来展现,而牺牲了需要时间沉淀的、观察性的场景 。简单来说就是,为了让节奏更快更刺激,角色的每个行动都必须变得有意义、刺激,角色的所有行动的功能性将变得越来越强,角色慢节奏的自发发展的、角色对电影世界的观察性的视角就只有被舍弃。 同时为了配合短视频的传播,现在电影的角色还必须被安排越来越度的直给台词,必须让台词在一个一二十秒的短视频中就能直白的被理解和传播,很多比要通过电影整体才能表达隐藏在表层之下的深意台词变得不再有价值。 同样为了服务短视频的宣发传播,瞬间的场景美学瞬间越来越变得比电影整体的美学更有价值。电影的场景设置变得越来越浮夸,越来越刻意博人眼球,非如此就不能再短视频平台上获得更好的传播,这方面陈思诚也相当有一手。 当然,世界是很大的。即便在当下,依然会有一些人喜欢慢节奏的长片,也会有人在碎片化的时代之中想要反叛,慢节奏的影像语言不会消亡。 但是从时代的发展来看,碎片化的影像可能真的是无法回避未来了。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

Z世代的概念 Z世代,也称为“网生代”“互联网世代”“二次元世代”,通常是指1995年至2009年出生的一代人,他们一出生就与网络信息时代无缝对接,受数字信息技术、即时通信设备、智能手机产品等影响比较大。 前言(引例) 因为这是第六代导演开的“好头“,他们便是「碎片化」的一代。 |

|

|

李正光的《碎片化的影像:第六代导演的审美观》 大部分第六代导演的作品,着重于呈现碎片化叙事结构,通过组合多个小故事和片段,解构传统电影的连贯性,采用非因果、非逻辑的画面进行串联。 “我们对世界的感觉是'碎片’,所以我们是碎片中天才的一代,所以我们集体转向个人体验,等待着一个伟大契机的到来”。 ——李皖《这么早就回忆了》,《读书》1997年第10期,第82页。 比如贾樟柯在前年拍的《风流一代》,还是保留了以前的“碎片化”风格。 |

|

|

借由 “非连续时空体” 的叙事实验,贾樟柯将新旧影像中碎片化的生活场景、人物片段与日常细节拼贴整合,最终构建出自我诗意感的影像世界: 野火燃烧的旷野中站立着一个男性; 女人们围聚在屋里表演唱歌; 屋内的罐头和屋外冷峻的雕像特写; 一群等待合影的男人; 路上形形色色的人们; 狭小破败的歌舞厅中表演着杂技; 巧巧在家打苍蝇; 歌舞厅老板的长篇自述; 女人们唱歌、收钱, 老头们围观; 模特巧巧在泳装表演; KTV里男人喝啤酒女人在唱歌; 大街上学生们庆祝申奥成功; 破旧的车厢巧巧被乔三拉住了11次; 离去的短信和绿皮火车; 澡堂里交朋友谈生意; 报社登载寻人启事和见面后的分手; 新冠疫情期间坐飞机; 潘哥做网红经纪人; 超市里故人的重逢; 与机器人的对视; 广场上听五条人演唱; 街道夜跑的洪流。 ——《碎片的互文与沉默的喧嚣———贾樟柯《风流一代》中的叙事结构与创作风格》 如题主所说的,贾樟柯这么多年的风格,这就是比完整故事更重要的是“情绪捕捉”和“感官冲击”。 |

|

|

孟浩军老师直言这是贾樟柯“最不用心、最敷衍、最差”的作品,认为影片“全篇没有什么逻辑”,叙事结构像“患了阿尔兹海默症的人物回忆”般地絮叨着,且人物动机与关系表达很模糊,是“碎片化影像的集合” 。 第六代导演中,“碎片化叙事”的作品还有很多,在这就不一一列举了: 管虎:《杀生》、《厨子戏子痞子》 陆川:《可可西里》 娄烨:《苏州河》、《兰心大剧院》 《北京杂种》(张元,1993)、《周末情人》(娄烨,1995)、《长大成人》(路学长,1997)等,围绕父、性、成人礼等,进行碎片化叙事。 Z 世代的影像语言越来越「碎片化」的原因受第六代导演“碎片化”风格的影响 通过《风流一代》的例子,如果我们探索影像语言「碎片化」的特征,其中最具代表性的一点——不需要严丝合缝的逻辑,甚至都可以没有逻辑。 这也反映出了其中的原因:碎片化叙事的电影在创作难度上,要比一个逻辑严密的线性叙事电影要简单得多。 Z世代导演从小就被影像包围,看第六代导演的作品肯定也多,“碎片化”风格在潜移默化中养成很正常。 用两个字来概括——速成 |

|

|

大环境导向 再者就是大环境导向电影市场的问题,当导演都会有票房压力。 Z世代为资本裹挟——伪情绪价值产品的符号化生产与成瘾机制。 现在无论是第五代导演,还是第六代导演,都向电影市场妥协,选择多拍商业电影。 Z世代更不必多说,往往会刻意迎合青年的情绪情感需求,赋予作品情绪体验的意义和价值,陷入“期待——惊喜——再期待——失望——期待”的成瘾循环。 剧本的硬伤? “作者”导演的时代早已过去,电影文本的创作也取下一些传统的形式面具 , 摆出了一副故作随意的姿态,以供人玩乐。 2世纪前,导演多以“作者”姿态锚定创作核心,剧本是导演艺术表达的载体。 从文本架构到细节铺陈,导演深度介入甚至主导剧情打磨(如黑泽明、费里尼式的创作)。 |

|

|

张艺谋算是听进去了偶像的发言,不说自己写了多少剧本,也勉强能做到剧本与影像的互文,但这已经是个例了。 陈凯歌就比较自大了——拍摄天赋被剧本短板掣肘 想拍好电影只能依赖外部剧本,自己写剧本却因对文本内核理解、改造不到位(如《无极》《道士下山》),导致影像美学与叙事逻辑脱节。 第五代导演还算好的,第六代导演已经是“编剧执念”失控的状态,受“作者电影”思维惯性影响,既想保“导演作者性”,又试图包揽“编剧话语权”,又喜欢代入自身经历而陷入“魔改剧本”怪圈。 以陆川《九层妖塔》为例,对《鬼吹灯》原著的改编脱离文本根基,创作逻辑从“适配故事”转向自我表达的“碎片化叙事”优先,最终打造出《749》局这部旷世神作 哪怕忠实原著框架,都能规避基础叙事漏洞。 Z世代在剧本掌控力,我个人认为要比第六代导演好,但是快速剪辑、跳跃叙事、留白大量却呈增加状态。 @知乎电影 |

|

因为对于Z世代,ADHD(也就是我们常说的多动症)已经像中老年高血压一样成了常见病。 不信可以问Z gen的parents,问下当时多动症是不是一个时代的普遍焦虑。大部分z世代应该印象里家长都说过别闻尾气或者别跟印刷制品贴贴。 只不过一部分通过各种方式调理好了,额叶长全了,但是大部分人还是属于额叶缺根筋的状态,hard to be focus,注意力有缺陷。 如果以我的体验来解释ADHD是什么感觉的话,我会说是五感长期处于超频状态,所以外界一点风吹草动都会消耗注意力,换句话说,过剩的感官刺激消耗了ADHD大量的注意力以至于无法正常集中注意。 而且对于普通人来说,ADHD的病情很难被共情,毕竟很难想象五感超频是种什么样的体验。 所以ADHD(包括我),在看movie,animation甚至pron的时候,都很难保持focus在画面上。 我能看的进电影,但是是基于不是仅仅focus在剧情上,很多时候会分心到镜头语言,或者是角色的穿衣打扮,乃至focus在这个镜头是不是跟焦没跟好焦点肉了,或者是这影院放映镜头太垃圾了紫边绿边满天飞看个蛋。 所以当ADHD当导演的时候,“快速剪辑”和“跳跃叙事”是因为ADHD习惯性想到啥说啥/写啥,大量留白是ADHD错过了一个spark之后脑子开始回想那个spark是啥导致的blank。 至于感官冲击,对五感超频的ADHD来说只是正常感官。 不过对于ADHD来说,能拍的下来长篇已经很棒棒了,毕竟对于摄影佬来说,让我专注在拍片上简直就是坐牢,扫街风吹日晒还不赚钱都比这过瘾,毕竟扫街基本上就是狩猎的现代呈现方式,是刻在ADHD基因里的东西。 当然,还有一种可能,抛开创作者本身的因素不谈,其实从新番就能看出来,很多影视作品存在的意义就是切片成短视频然后在网上爆。 就譬如Ave Mujica,你把它里面每集爆爆爆的片段切出来发网上都能成为梗,但是你整季看下来拿剧情就是纯窜稀。 |

|

|

如何评价动画片《BanG Dream! Ave Mujica》第十一话?237 赞同 · 20 评论 回答 同样的,包括推子,毛妹等等热门番剧,你说他剧情够不够爆,拿确实是,但是真把你骗进来看之后就会知道这剧情有多烂。 换句话说,很多影视作品存在的意义就是切成块拿去做meme和shorts,你全须全尾的看肯定会觉得这编剧写的啥玩意。 毕竟与其平庸,能够被解构的粪作往往能活的更久。 |

|

我认为是一个正常的发展现象,从电影诞生到今天,基本上已经不存在题材空白的概率。 每一个题材都已经有几十部经典电影,还要在各位“巨人”的基础上创作,那只能是通过快速剪接、跳跃叙事来拍电影,快速形成自己的拍摄风格。 这样的叙事方式我认为是没有问题的,甚至是一种进步,只是他会天然地“分化”更多的观众。这样慢慢可能会形成更多类型的视频产品,例如:传统“院线”电影、流媒体上的“网大”、传统电视剧、“网剧”、“短视频小品”、“短剧”、“博主的vlog”、“长视频广告”…… 这些“影音”视频慢慢会分化出多个细分项,整个产业的蛋糕也会慢慢变大,不再集中在之前那几个“名导”、“上市公司手里”。 这是产业趋势化,其他行业也在经历,只是讨论的声音较电影会少一点。我只能讲,这种转变其实都是“有苦自己知”。很少有机会像这道题一样放在了“吴天明青年电影展”收录的话题里面。 回到这道题目,其实这种模式在奈飞或者其他国家的制作公司已经很多年,把电视剧的某几集拍成电影,甚至我在东南亚旅游的时候,就见到主演们某一集是在电影院跟粉丝一起看的。 大概十集的电视剧里面,有两三集完全是根据电影的叙事节奏拍的,有些已经成为某家公司的制作传统。 一套电视剧有3-5个导演常态,因为他们的新工艺流程是这样的。 同行的伙伴说,“97”以后泰国经济受到很大的冲击,很多电影导演也要谋出路,转拍广告、电视剧。 N年前我相信很多看官都看过的一个用“卡农”作为背景音乐的洗发露广告,描述一个小女孩如何成为一个出色演奏家的故事。 这个当年的小女孩就是喜欢看泰剧观众都很熟悉的“小水”。这个广告就是用快链接、多组蒙太奇手法,没几句台词拍成的具有“电影质感”广告,出品于2008年,快20年前的作品。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

泰国很多电影导演也因为“金庸风暴”转为电视剧、“网络大电影”导演。但是,他们的产业蛋糕对比“97”之前肯定是越来越大的。 我手里没有相关的经济数据,但是据我观察,在我读中学的时候是没有人“追星”泰国哥哥的。 现在我偶尔路过“小红书”、“ins”,那些泰国哥哥的后援会那是多到“飞起”。就是因为我拍了一张他们跟粉丝一起看电影的照片,搜过这部剧的一些“物料”。从此以后,算法就不断向我“强行”安利。 这种只是产业形式的转变,谈不上什么失去或者得到,我认为题目的描述是过于文艺。 院线电影本来就只是电影工业产业的其中一个产品,用产业升级来形容这种转变其实可能更加合适。 传统的“院线”电影一定还会保留,只是他的影响力很可能会逐年下降,被流媒体“瓜分”。 对于青年导演来讲,我甚至认为这是一件好事,毕竟你们的前辈快到80岁还愿意继续在行业内发光发热。 对于青年导演来讲“另辟蹊径”何尝不是一件好事?前辈们完全可以继续拍到100岁,你们完全可以考虑转向其他赛道。这样做对大家都好。 对产业的整体发展来讲更是一件好事。他们继续坚守在“长叙事”模式,你们就继续用所谓的“碎片化”叙事互不干扰,整个产业链条还可以得到更长的延伸。 我从来就不会视“碎片化”叙事为洪水猛兽,因为科技发展以后,“一心多用”是常态化的工作模式。 举个现实中的例子:众所周知领导日常工作就是开会,用于“责任到人”。随着ai越来越智能化以后,领导一边开会,ai就会自动通过录音转化成文字。文字可以通过ai再进一步提炼信息。他开会3个小时无所谓的,我照样可以用手机在会议室照内,处理各种任务。完全不耽误,他“责任到人”这件事。只要适当时候,提前望两眼ai总结,提前准备好“滑跪”的姿势即可。实际上是不需要做实质性处理。甚至一边开会,一边安排家里的“小爱同学”安排其他机器人给你打扫卫生,做饭、洗烘干衣服都可以。3个小时内,我可以做出过去9个小时才完成的任务。 要举这些现实生活中的例子,只是为了让看官们快速地明白“长叙事”模式,其实大多数时候真的不是“必选项”。他跟领导开会的性质差不多,他只是要找个人来负责任,并不是真的打算解决问题。 真正的有效“碎片化叙事”其实每一片的“碎片”都不是真正意义上的“碎片”。相反他们搭载的信息是超级高效的。 只要把前辈们已经搭载好的故事,把大家已经耳熟能详的元素抽出来,是可以直接使用的。直接将前因后果完全忽略掉也不是不行,毕竟大家已经有共同的文化共识。 只是碎片化叙事有个最难的点,就是要把所有碎片都搭载高浓度信息,这其实才是考验青年导演的地方。 但是这也是你们的“护城河”,70岁人的脑子再灵活他也没办法在3分钟内处理完10个信息。 只是这样做,后面的青年导演就会面临另一个问题,“越来越卷”。这些碎片能承载的东西越来越多的时候,人就会无限接近机器,因为效率越来越高意味着放弃情怀、放弃情绪波动这些影响效率的东西。 真正要警惕的反而是“情感”的缺失。我们都是人类,有理智的一面,也有情感的一面。 高效率化的叙事,最容易陷入的是情感荒漠。这也是近几年“情人节档”、“七夕档”院线电影无聊,流媒体也不逞多让的原因。 过往是“不如意事常八九,可与人言无二三” 。现在是什么事、什么感情都在慢慢地失去表达欲。我想这才碎片化叙事最大的危机。 |

|

先问是不是,再问为什么。 首先,背景中描述的“快速剪辑、跳跃叙事、留白大量增加”这种表达,就是电影语言里很常见的一种剪辑风格 。在长片电影领域,不管商业电影还是艺术电影,都有人喜欢用这种风格。尤其是艺术电影里,这就很普适性的风格。 |

|

|

2024年有个电影《负负得正》,里面做了大量的时光穿越,让主人公的意识在过去、现在、幻想空间、回忆等待各种时空之间里频繁穿越,剪辑做的非常漂亮。整部电影的时空转换都有一种丝滑入扣的顺畅感。 |

|

|

还是2024年,贾樟柯的《风流一代》,几乎没有叙事,大量的回忆镜头的拼接式跳转,被观众戏称为“素材大全”、“华语金曲大串烧”。不过,这么久还记得电影前半段里涛姐踩着节奏点走上台阶,走进迪厅,然后就是各种情态的迪厅群像展示。还挺有一种时光刻印,影像不灭的感慨。电影就好像具备了一种现实意义。 |

|

|

2021年有一个综艺,叫《导演请指教》,记得好像是第一集里找了梁龙做导演制作一个短片。梁龙找了潘斌龙来做助演,出了一个十分钟左右的作品。梁龙的那个作品就能让人体会到什么叫“情绪表达”。整个作品基本没有叙事,潘斌龙像个神经病一样穿梭在印象派场景里,但观众能感受到作品风格虽然神经,但很顺畅。 说起来,这几个作品给人的有点像,虽然三个作品主题不一样,但都是创作者完全沉浸在自己的情绪里,尽情表达,完全不管观众死活。观众完全凭借感觉去体验。如果实在没有搭上神经,那就会觉得创作者不知所云。 回到本题。题主在标题里声称的“Z世代”,也不知道是怎么划分的。上面三个作品,《负负得正》导演是1989年出生。贾樟柯1970年出生。梁龙1977年出生。不知道算不算“Z时代”? 而“z世代”的作品碎片化,这个结论不知道是怎么得出的。短视频是无处不在的。如果说是那种记录生活的短视频,本身也只有不到五分钟的时长,这个时长就是“碎片时长”,要怎么处理才能不碎片化? 如果说是题主指的是,十分钟以上的非生活记录类型的作品,那么这种类型的作品有集中出现,数量和类型已经可以被划分“世代”了嘛?所谓“z时代”在作品或者作者角度,有典型代表嘛? 如果既没有典型作品,又没有典型创作者,那么题目中的结论是基于什么数据得出的呢? |

|

|

有没有一种可能性,就是现在的各种短视频平台都是以用户个人爱好进行推流的。比如我有阵子对ai电影有兴趣,就看了很多由ai做的各种题材的短片。题材非常丰富,但叙事风格还是都常规的。 所以,是不是题主喜欢看这种意识流的风格化作品,所以平台就多推了一些? |

|

|

|

|

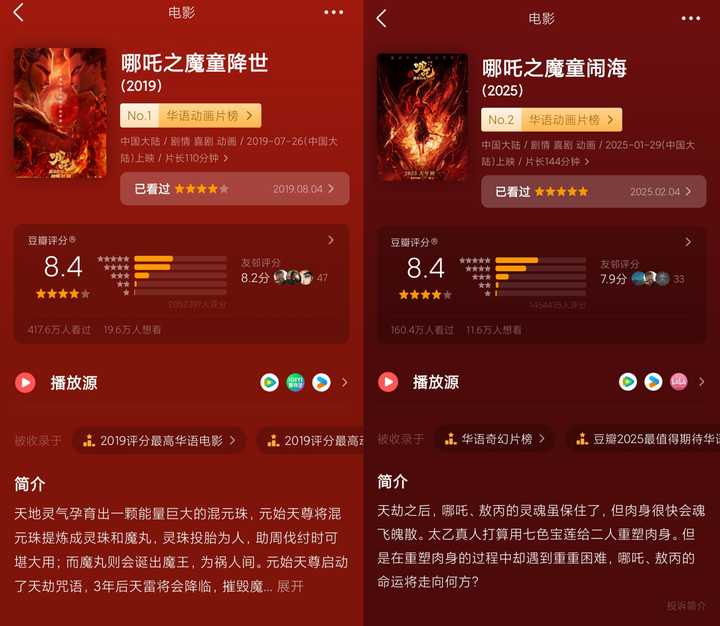

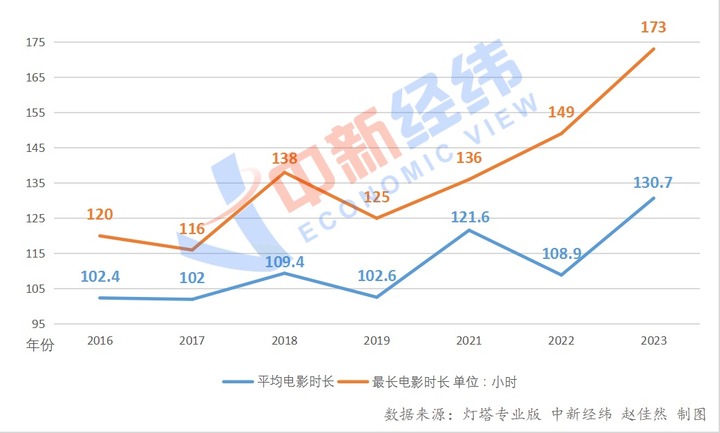

如果只是从电影院的观感来看,我没有觉得,我反而觉得影像语言越来越[冗长化]了。 只说[电影院]已经上映的电影,最近几年的平均时长已经是[越来越长]了,要知道只有部分动画电影还维持着电影的标准时长,那就是[96分钟]前后,但这几年的时长动辄[110分钟]起步,稍不注意就可能升到[130分钟],有的时候甚至往3小时狂奔。 Z世代有强烈的表达欲,强烈到这和那都想塞进去,这也是很多评论者诟病Z世代的理由:要么就是为了炫技,要么就是为了夹带私货。 连带着更多导演在抻时长上也是越来越长了。 魔童系列比较典型,2019年还是110分钟,到2025年就是144分钟了。 |

|

|

当然,你可能要说孤证不成立,其实不是的,整体电影时长都是这样。 全球电影时长都是这样的: 遥想上世纪80年代,好莱坞电影的平均时长在100分钟-120分钟;到了上世纪90年代,拉长到110分钟-130分钟;进入2000年之后,则进一步拉长到120分钟-150分钟。 电影越拍越长也并非好莱坞独有的现象,国内的电影也是不遑多让。今年春节档包括《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部:战火西岐》《射雕英雄传:侠之大者》《蛟龙行动》《熊出没·重启未来》在内的六部影片的平均时长达到137分钟,刷新了中国影史春节档影片平均时长的最长纪录。时间那么少,而电影越来越长 可能大家的膀胱都很友好吧,反正我的很不友好。 |

|

|

虽然这个表只是放到2023年,但这个整体趋势是一点没有下降。 我2024年做百花奖评委的时候,就感到很冗长,它和2022年送审的电影比起来真的平均时长长了10分钟左右。 那么综艺节目又如何呢? 那冗长程度更是越来越明显。 [奇葩说]就不说了,从第一季到最后一季,这个时间拉得,最开始一集也就50分钟不到,最后一季分上下都架不住快3小时的总时长。 [脱口秀]节目更是如此,现在人家就告诉你单集就是180分钟。 |

|

|

你能说这些综艺节目是越来越[碎片化]吗?我觉得很难说。 当然我们可以说这是网络时代的到来,解放了技术生产力,毕竟以前人们的观影时间其实是受到制作能支撑的长度时间限制的,电影技术只能支持最多那个时间,当然大部分电影就只能这么做了。 综艺节目最早是在电视上放的,一个人晚上的总时长是有限的,所以一般按照一集60分钟(还包括打广告)的思路来做,但是现在真的是Z世代的网络放映了,想什么时候放都可以,想放什么都可以,而且你还可以点[暂停]。 当然视频网站还有一个新功能,也是从DVD机学来的,那就是[倍速播放]。 |

|

|

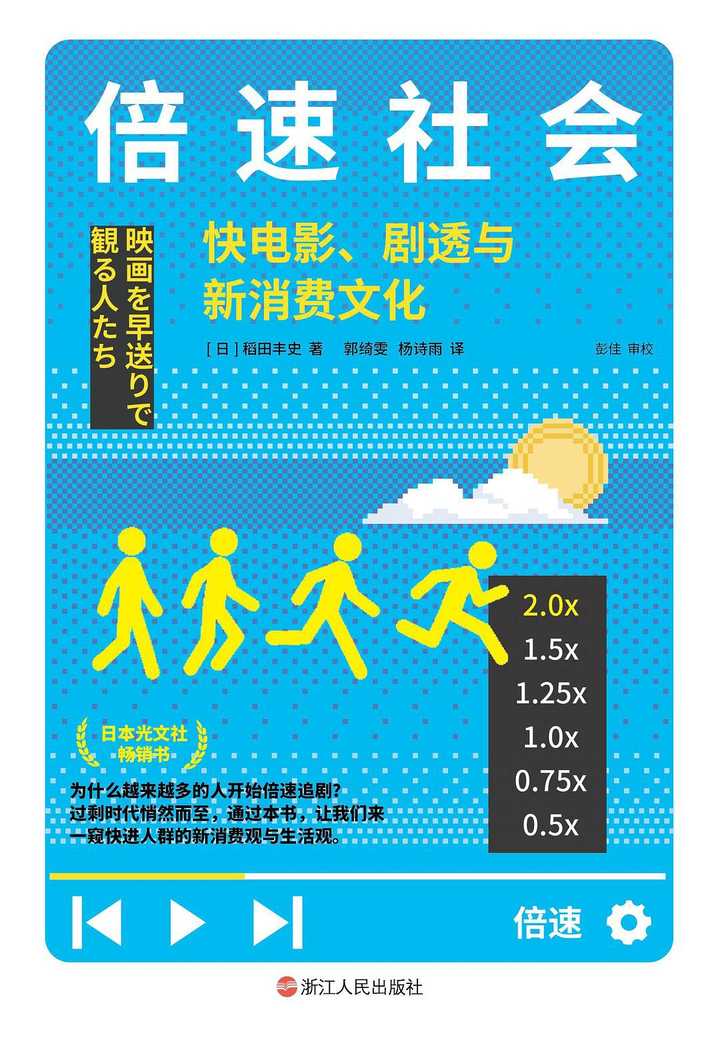

马上《鬼灭之刃》要进院线,这个IP不管是漫画还是动画,日本的二次元批评家都对此做过解读,那就是它的画面出现了大量细节留白,还有大量内心独白,让观众其实看[字幕]就能更好理解作品,而不是看[画面]。 那么就给了所谓[碎片化]可以[倍速解读]的空间。 而这个角度来看,正是因为影像画面越来越[冗长化],才带来了观众嗜好的反噬。 出现了[3分钟解读作品]系列,之前最火的是什么呢?是谷阿莫,他能用他那套[狂甩对方嘴唇][这个男人叫小帅]——没错那是他先原创的说法——把所有电影都压缩到3分钟。 注意,我这里最重要的观点是:不是Z世代主动选择了碎片化,而是影响画面的冗长化导致Z世代需要用碎片化进行对抗。 稻田丰史在他的《倍速社会》,其实日本原著叫《倍速看电影的人们》——你看名字又被倍速了——里就提到过“快速看完作品获得谈资成为社交时代的基本需求”。 然后我要说的是,Z世代并不喜欢碎片化,在碎片化完成对冗长化的反抗之后,Z世代更喜欢长时间的陪伴感。 播客就是一个很好的例子。 papi之前的短片也就3-5分钟,但她的综艺[papi热烈欢迎]基本抻到了30分钟,那你说这个竖屏播放的模式很吃亏,大家都应该是不断往下滑新视频才对嘛,但并不是如此,这个综艺的完播率很高——我可不觉得是什么[轻量级综艺]。 |

|

|

在他的影响下播客作品是越做越长,我看了杨迪、陈鲁豫、罗永浩、于谦的播客,不管是时长还是完播率都非常高。 |

|

|

你说这是碎片化吗?我觉得不见得,他连画面剪辑都没有,他就是一镜到底搁这对谈,一谈就是几个钟头。 而且观众也很喜欢嘛! 碎片化和长线叙事是需要平衡吗?如果碎片化指的是非剧情性的,那我觉得他们处理得非常好啊。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

非常好的问题!非常好! “碎片化叙事”确实有必然趋势 外部必然:观众注意力与媒介环境的倒逼,短视频信息流长期训练下,观众耐受度降低,对即时刺激需求提升,创作者的碎片化表达是对市场偏好的主动适配,也可以理解为倒逼。 内部必然:Z世代导演的创作基因早已不同,他们成长于影像过载环境,从小接触短视频、游戏、碎片化影视片段,认知习惯本就偏向非线性、快节奏、强感官,作品风格是自身成长经验的自然投射,属于创作逻辑的迭代,换句话说,替代并非他们本意。 所以,这到底是“正在丢失”还是“正在创新” 对于传统叙事的核心价值,确实“正在丢失”,碎片化可能导致人物弧光不完整、剧情逻辑断裂,难以很好承载复杂主题,观众难以对故事产生情感沉淀;但在影像表达的新维度上,却是“正在创新”,这种创新可能让情绪传递更高效,也可能让叙事逻辑形成新的机制,符合新一代受众的思维习惯。 未来十年,电影是否会被短平快影像彻底替代,我觉得不会。电影这种形式会依然存在,关于叙事表达的方式,我倾向于相信多元共存。因为电影是沉浸式长线完整叙事,这个特点短视频在本质上就无法替代,但碎片化表达也可能会成为电影的重要叙事手段,它会更多渗透到“年轻化商业片”中,成为吸引年轻观众的一种手段,所以,未来十年,电影应该趋向于传统叙事+碎片化补充+技术拓展题材边界,甚至有强互动属性产生。 |

|

不是影像语言,而是语言。 随便看一篇起点的新书,如果语句非常跳跃,很多无关紧要的细节描写和心理活动,带有一种自说自话的文体特征、主观化的个人中心色彩、缺乏逻辑和条理,情绪激烈且亢奋。 基本上可以判断是高中生或者年轻作者写的。 而这种多余、冗杂、信息过载,体现在影像中,就是B站的混剪、鬼畜视频。 老登们是又臭又长,小登们是又短又碎又多。 至于原因,就很简单了,而且所有人都知道:00后一出生就有电脑、电视、平板、手机。 |

|

碎片化的根本原因在于:上行空间受阻。 看到这句话先别着急,我说的上行空间受阻和制度没啥关系,而是我们讲述故事的方式到顶了。 戏剧走下坡路是世界普遍现象,根本原因在于把能讲故事的手法全用完了。 人类文明到了一个顶峰,所有的累积都完成了,但是无法突破,有新的方式出来。 所以表现出来传统叙事手法稳健,但难免节奏不适应的存在。新的叙事手法节奏是跟上了,叙述未必完备。 在这种情况下,情绪输出和感官冲击成了为一剂良药。 短平快不可能长久。短平快有一个致命的弱点:禁不起咀嚼,会吃腻。这就好比我们的味蕾,刚开始食物本身的鲜,后来不够了,加调味,再不够了,上狠活,狠活还不够了,怎么办? 以现在的创作量,不用多久就会饱和。吃腻了,自然就会过时。 最后,还是会回到传统叙事手法来的。等看过传统叙事手法的那群人没了以后。 |

|

题主把问题因果完全搞反了。 Z世代是被泛滥的情绪刺激训练出来的。 这是消费社会所导致广告营销泛滥,大量信息轰炸的必然结果 广告营销肯定追求的是第一时间抓住注意力。 人是有两套思维系统,一套就是碎片化(情绪化)反应模式,另外一套就是理性的连续性的思维模式。事实上具备理性思维模式人从来都是少数。因为这套模式平时是处于休眠状态,然后启动需要时间(十几秒到几分钟)然后能耗高。所以其实大部分人大部分时间都是碎片化情绪反应模式,大脑只能燃烧葡萄糖,而糖类在前工业时代是十分稀缺资源。所以为了节能,大脑平时都处于低频运行的情绪碎片化模式 这个简单分类来自《思考快与慢》 Z世代是处于一个被吸引注意力式信息包围的时代。这种被环境规训,也可以说是适应,必然也反应在时代文化上。创作工具的下沉和互联网普及,导致能够创作同时发布自己想法和作品的人指数级增加 但是并不是说,之后人的思维模式就是会偏向碎片化。而是碎片化(情绪化)的东西,有更多的机会在互联网上展现出来 而这种碎片化、情绪化信息增多,又再次反馈到受众接受信息,再次增强情绪碎片化 所谓互联网碎片化的Z世代,不过是让这种模式表现的更多而已。因为这种碎片化情绪化模式是有自身局限的,这是一种节能的快速反应模式,并不能处理复杂的人,不能分析复杂情况,所以这种模式不足以理解一个复杂事物,不足以看懂一个长一点故事。 这种模式带来只是一连串的,情绪刺激和反应。 如果过多的沉浸在这种模式,会导致启动慢理性逻辑系统,启动更加困难,更难理解复杂事物 一个事物的复杂度,并不会因为人习惯碎片化情绪式反应就减少。习惯短时间情绪式刺激,会无法理解复杂的叙事和事物。 这种碎片化拼接,会支解复杂叙事所需要的必要的复杂度。 工业社会是十分复杂,总需要一堆能理解维护创造这些复杂系统的人。不具备这种能力人,很显然不能胜任 少刷点短视频,多看看书。多学点复杂技能,有助于大脑的健康。 这种碎片化情绪刺激,其实就相当于食物里高油高糖。现在大家都知道高油高糖不健康,但是还是爱吃!所以那些Z世代导演的碎片化表达,就相当于把原来少油少糖的做法,改成加糖加油烹炸加各种调料而已。迎合感官,但是吃多了不健康。 |

|

碎片化和“短平快”的方式,早已经深深影响了这个时代的影像语言,因为节奏和观看方式都发生了改变。作为一个80后的中年人,我是差不多上大学之后,才真正开始上网的,那个时候还是BBS论坛时代,高中时,还经历过手写稿件寄送投稿的方式;看电影,经历过录像带和淘碟时代。 而Z世代的年轻人,从小就被网络和数字化包围。就观看影像作品层面来说,无论是PC、Pad还是手机,都能及时的通过各种APP或者网络平台刷视频,而且主要是短视频。如果小时候家长不带他们去影院观影的话,这代人甚至会觉得电影本来就可以直接在网上观看,走进影院的需求很小。 而短视频和自媒体的发展与覆盖,年轻人就天然的与长线叙事的电影相隔绝。在影院,花两个小时左右的时间去观看电影,对年轻人来说最初会是一种考验。因为这样的影像很不便捷,不能触屏、不能快进和倍速观看,只能按照正常速度从头看到尾,如果有人非常不适应这种节奏,基本上就和电影,具体说是影院无缘。 除了电影,流媒体上播出的影像作品,在Z时代群体里也是习惯性地寻求短平快的节奏,这本身就是他们的日常生活。剧集可能还好,如上所述,可以选择倍速观看,不好看的甚至滑动进度条大概了解就可以了,一部影像作品很容易就被放弃和淘汰。这其实是对各种超过一小时以上的影像作品的内容提出的挑战。如果不好看,就无法使观众认真对待,甚至完全抛弃。 另一方面的冲击,也是自媒体时代到来后早就反复讨论过的普遍现象。一部电影可以用几分钟讲完,这满足了很多不愿意花时间观看完整电影的观众,也省去了去影院的电影票钱,更多普通观众不关心其中的电影语言和拍摄手法,只关心讲了什么故事,或者是有噱头有冲击力的情节与画面。 对比不同年龄段人群的观看方式,也会发现各种有趣的现象,作为中年人,看年轻一代的影像观看方式,是从生活习惯中就基本上固定下来的,选择时间长体量大的影像作品是后天的发现与改变;中年一代人受时代的冲击,也逐渐发现网上的影像作品节奏会慢,提速观看也逐渐成为常态,除非某段内容是非常想了解的,才会按照正常速度认真观看。 而父母一代的老年群体,也会短视频的深度影响,在短视频里看到过一些综艺节目的cut,但是不知道去哪个平台看完整版的综艺,于是他们的观看方式就是完全被动化的。年轻人知道去哪看完整版的内容,但是他们懒得去看,而老年人往往是根本不知道去哪里看完整版,于是就看看短视频的cut版就好了。 刚才提到的这些是面对完整视频的各种选择和观看方式,那么如果想让影像作品保持在几分钟的完整性,短剧模式就逐渐诞生,为了让观看者在忘记提速(毕竟视频已经足够短)的前提下完整看完一部剧,那短剧的创作节奏必然会加快,剧情推进非常直接,让你不知不觉在几分钟完整看完一个影像作品,这种趋势自然是在时代影响下形成的大众主流模式。而这样的作品里没有空间给出更多喘息的机会,没有留白和所谓拍摄手法,也就必然更趋于娱乐和商业化。 于是在这样的时代洪流之下,影像必然是支离破碎的,所有的长视频最终都逃不过被剪辑和拼凑的宿命,在每个人都可以拿起手机拍摄视频的今天,专业的电影或者影像拍摄逐渐成为一门需要精进的手艺。时代逼迫观看者和创作者(包括二创作者)把长片剪短,自然也就会从根源上在创作层面就开始做成更短的内容,这必然会极大程度的影响长线叙事的创作,最直观的“受害者”就是电影。 而在这样的趋势下,还愿意看影像内容丰富电影作品的那批观众,自然就成为了小众群体。现在总有说法是影院的消费基本上属于中年人,也无不道理,毕竟他们可以在长短视频的切换上要比年轻人和老年人更自如一些。但无论哪个年龄段的观众,都不同程度被“碎片化”的影像语言所改变,而影像内容创作者们面对的挑战也就越来越大,那些执着于长叙事的创作者们,就成为逆流而上的勇者。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

不了解现在是否有出现gen z gen a的导演,如果指创作生涯持续至今的导演,几乎没有快切的导演,除非是纯商业片。我认为梅尔·吉布森向快切镜头的转型是非常糟糕的。 |

|

谜底就在谜面上,你的问题描述也说了,你是通过看短视频发现的趋势。怎么就把结论推导到电影的结果的呢? 你可听说过“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。”短视频为什么叫短视频?就是因为短,短就意味着表达同样的内容需要更快的节奏,更高密度的信息,那自然得到的就是看起来碎片化的内容。即使是电影,短视频平台上也是碎片化的小妹小帅和丧彪的故事了。 至于你说未来的电影,我觉得在你看到碎片化的电影之前,可能电影院都要快倒完了。。。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

因为短视频,已经取代了以往的漫画、小说、报刊等流行产品的生态位。 短视频的风格影响了所谓的z世代影像语言。 |

|

真没时间,每天上班,加班,还要睡觉,自己能用的几个小时还要吃饭,洗漱,人际交往,我不利用碎片化,用什么时间去看长篇大论呢? |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

|

|

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |