| |

|

| 阅读网 -> 影视娱乐 -> 《我的叔叔于勒》里为什么说吃牡蛎非常优雅高贵? -> 正文阅读 |

|

|

[影视娱乐]《我的叔叔于勒》里为什么说吃牡蛎非常优雅高贵? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

原文:“父亲被这种高贵的吃法打动了”。 |

|

“我大姐那时候二十八岁,二姐二十六岁。他们都没有对象,这是全家都十分头疼的事。终于有一个看上二姐的人了上门提亲了,他是一个公务员,没有什么钱。但我认为他之所以能看上二姐是因为我爸爸给他看了我叔叔于勒的信。” 至今忘不了这段。 |

|

吃牡蛎,不优雅。 我是沿海城市的人,也爱吃牡蛎,剥壳的时候很脏,一点也不优雅。 但是: 让别人给你剥牡蛎壳,很优雅。 |

|

歪个题 学了这篇课文以后 一度让我觉得海蛎子的价格非常贵 跟海参肩并肩的那种 直到上大学有一次放寒假回家 去了趟海鲜市场 嗯???四块一斤?这么肥??? 卧槽来十斤 |

|

18XX年,别说生蚝了。。 你就是喝上一口蒸馏水都难。。 而现在,500ML的蒸馏水只要2块钱。。 还送你个塑料瓶子。。 就这塑料瓶子,在18XX年都是能震动科学界的存在。。 18XX年,生蚝的养殖和育种可能都没有规模性。。 就那么几个地方有吃的。。 送进内陆还没有冷链。。。 想吃可太难了。。。 好比以前妃子笑进贡给皇帝。。 皇帝才给每个妃子分几个。。 而你现在,手机下个外卖,一天可以吃5斤。。。 |

|

《我的叔叔于勒》无删减版有这么一句:「我们家的日常饮食就是肉汤,以及只能在调料上换花样的牛肉,据说这既卫生又营养,不过我还是宁愿吃点别的。」 19世纪的法国一家人吃牛肉吃到厌自我认知是穷人,因为太zz不正确,作为教材就删了这句,以免恶意联想。 |

|

因为那时候牡蛎非常贵,一只牡蛎一法郎,基本上相当于一个巴黎人一天的开销,一只牡蛎就一口肉,小小一口下去花的钱相当于三餐饭…… emmmmm…… 等等 这么想想看于勒这货说不定真的很有钱,卖牡蛎给游客,一天算他卖30个,这就是一般人一个月的生活费了……他写的信说不定是真的,穿的又破又脏只是因为工作环境如此,毕竟不可能穿着西装革履的蹲地上卖牡蛎,不然沾到衣服上那就得目力咆哮了,就像那种一个月赚十万块钱的程序员上班的时候也穿着几十块钱一件的格子衫几天不洗澡还掉头发一样 搞啥啊这是…… 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

这个问题要回到莫泊桑那个年代看,小说出版于1883年,处于法兰西第三共和国时期(1871-1940)。 吃牡蛎之所以优雅高贵,首先牡蛎得贵,不然吃田螺能吃出那种感觉? 1、3只牡蛎=60条法棍面包=10条羊排=缝纫工5天工资=3天日常开销 从原文看,应该是3人(父亲、两个姐姐)各吃了1只牡蛎,总价2.5法郎。——但我怀疑女婿也吃了一只,根据是父亲“瞪着眼看着挤在卖牡蛎的身边的女儿女婿”。 |

|

|

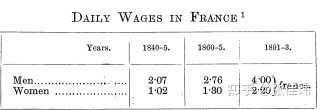

2法郎 1895 (1870-1895) 当时货币,1法郎=20苏=100个生丁。 《悲惨世界》写于1862年,早于《我的叔叔于勒》约20年,可以参考其中记载的物价https://book.douban.com/annotation/26416407/" data-tooltip-richtext="1" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-reference-tooltip">[1]。 1条法棍面包=1苏=0.05法郎; 1条羊排 = 6~7苏=0.3~0.35法郎 17小时缝纫工薪水 =12苏=0.6法郎 每日饮食 = 18~20苏=0.9~1法郎 《我的叔叔于勒》第三段提到,“姐姐们自己做衣服,买十五个铜子一米的花边时还常常要在价钱上争论半天”,十五个铜子英文版是“fifteen centimes”,即15个生丁。 15个生丁尚且要讨价还价,吃2.5法郎(250生丁)牡蛎,还给0.5法郎(50生丁)小费,这3只牡蛎实际花去3法郎,相当于吃掉60条法棍面包或10条羊排或缝纫工5天工资或3天日常开销。 可见,勒阿弗尔一家确实没什么钱,而且吃牡蛎非常奢侈。 吃牡蛎奢侈有两个现实原因。 一是当时经济不好。 1883~1896年,法国经济几乎停止增长,并且《我的叔叔于勒》发表前一年还发生一次经济危机,7000多家企业倒闭。 二是当时牡蛎产量并不高https://oysters.us/france-18-19.html" data-tooltip-richtext="1" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-reference-tooltip">[2]。 1836~1847年,法国渔港和牡蛎中心康卡勒每年捕捞约5000万-7000万只欧洲牡蛎。到1856年,年平均产量下降到1800万,最终在1860年代初达到每年约100万-200万只的谷底。直到1868年,一艘船将约60万只变质的葡萄牙牡蛎倒海里,一些小牡蛎繁衍下来,产量才开始恢复。 牡蛎贵使得吃它成为上流社会风俗,对于穷惯了的勒阿弗尔一家来说,看别人吃自己没有吃过的贵东西,怎么吃法都觉得新鲜吧。 2、怎么吃牡蛎才算优雅? 我们先不妨回忆下,怎么吃西餐高贵优雅? 餐厅档次得够,气氛得有感觉,侍者服务要好,刀叉有不同用途,菜品精美份量小,爵士放着,就餐者妆容精致…… 《我的叔叔于勒》怎么写? 我的父亲忽然看见两位先生在请两位打扮很漂亮的太太吃牡蛎。一个衣服褴褛的年老水手拿小刀撬开牡蛎,递给了两位先生,再由他们传给两位太太。他们的吃法也很文雅,一方精致的手帕托着蛎壳,把嘴稍稍向前伸着,免得弄脏了衣服;然后嘴很快地微微一动就把汁水喝了进去,蛎壳就扔在海里。 妆容、菜品、服务都有了,然而环境、气氛什么的差太多。 实际上,太太的吃法也不算“文雅”,嘴向前伸,微微一动,让我想象到青蛙捕食, 这样做主要避免弄脏衣服,而非真的文雅。再说把蛎壳丢到海里,有何文雅可言? 那为什么这种吃法,还是使“我的父亲”觉得好? 首先是太太打扮得很漂亮,漂亮的人吃什么都赏心悦目。 还有比勒阿弗尔一家“更优雅”的吃相。勒阿弗尔一家怎么吃?饿惯了,大概食物一上桌,大家就抢,吃得狼吞虎咽,还发出声音。相比之下,太太这种品尝美食的吃法无疑是“更优雅”的。 再就是,蛎壳是从衣服褴褛的年老水手,经由先生传给太太,用手帕托着,很绅士,很讲究。这背后代表的是上流社会派头,这才是最吸引勒阿弗尔一家的地方。 那《我的叔叔于勒》那个年代,真正优雅高贵的吃法应该是怎么样呢? 从Belleépoque时期[3]的明信片可以看到,应该坐在餐厅里,牡蛎配Demi-Sec香槟,并且使用专门的牡蛎叉。 |

|

|

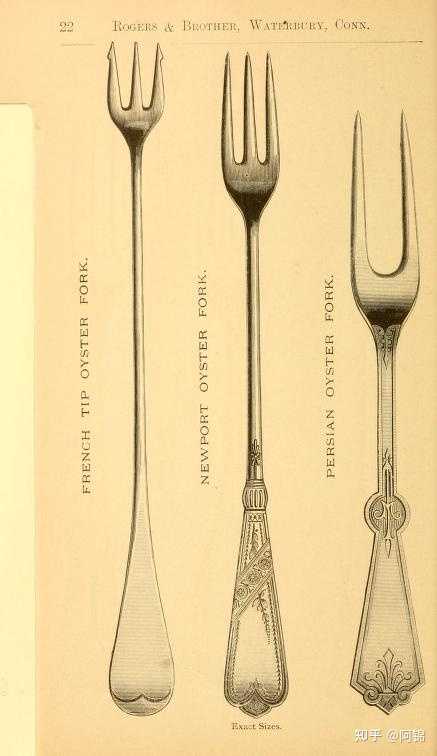

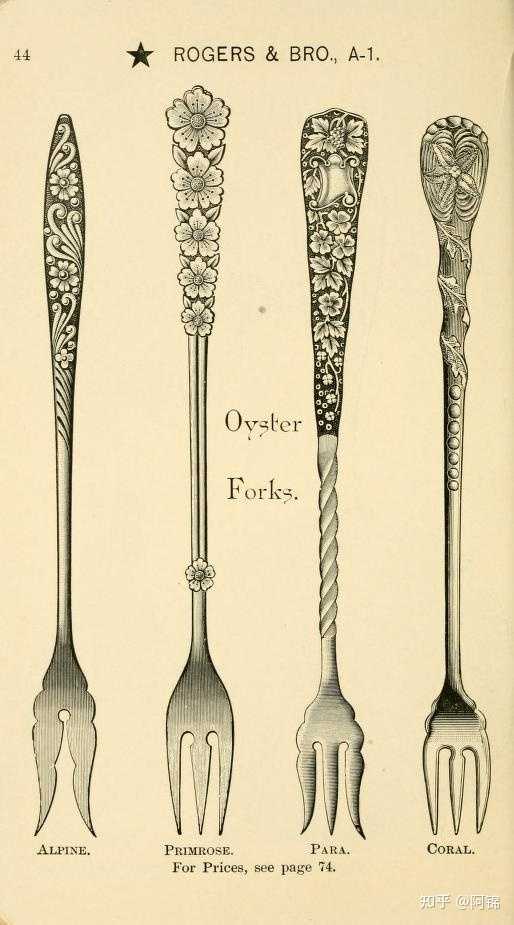

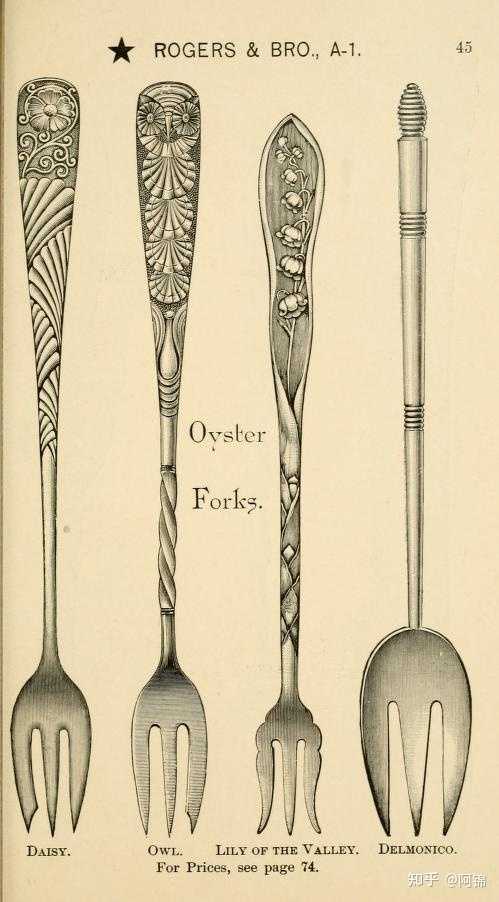

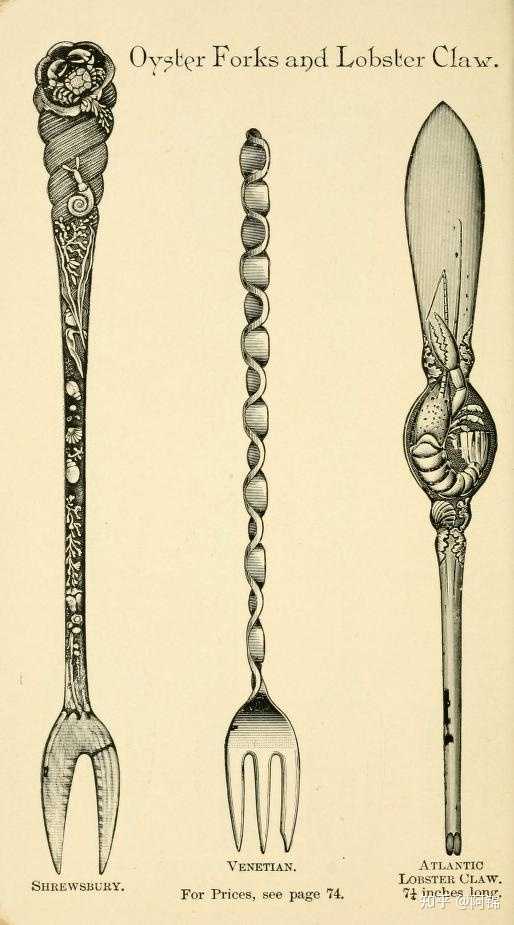

这个去年的回答突然被翻了出来,点赞一夜爆增几千!多谢各位捧场! 闲来无事找到了一点牡蛎叉的资料https://queenofsienna.wordpress.com/2014/09/03/aw-shucks-its-an-oyster-obsession/" data-tooltip-richtext="1" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-reference-tooltip">[4],图形蛮好看的,放在这里算是一个补充吧。 |

|

|

叉头有锚和绳索的设计 |

|

|

雏菊花型 下面几张出自罗杰斯兄弟(Rogers & Brother,国际银饰公司)1882年的目录。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

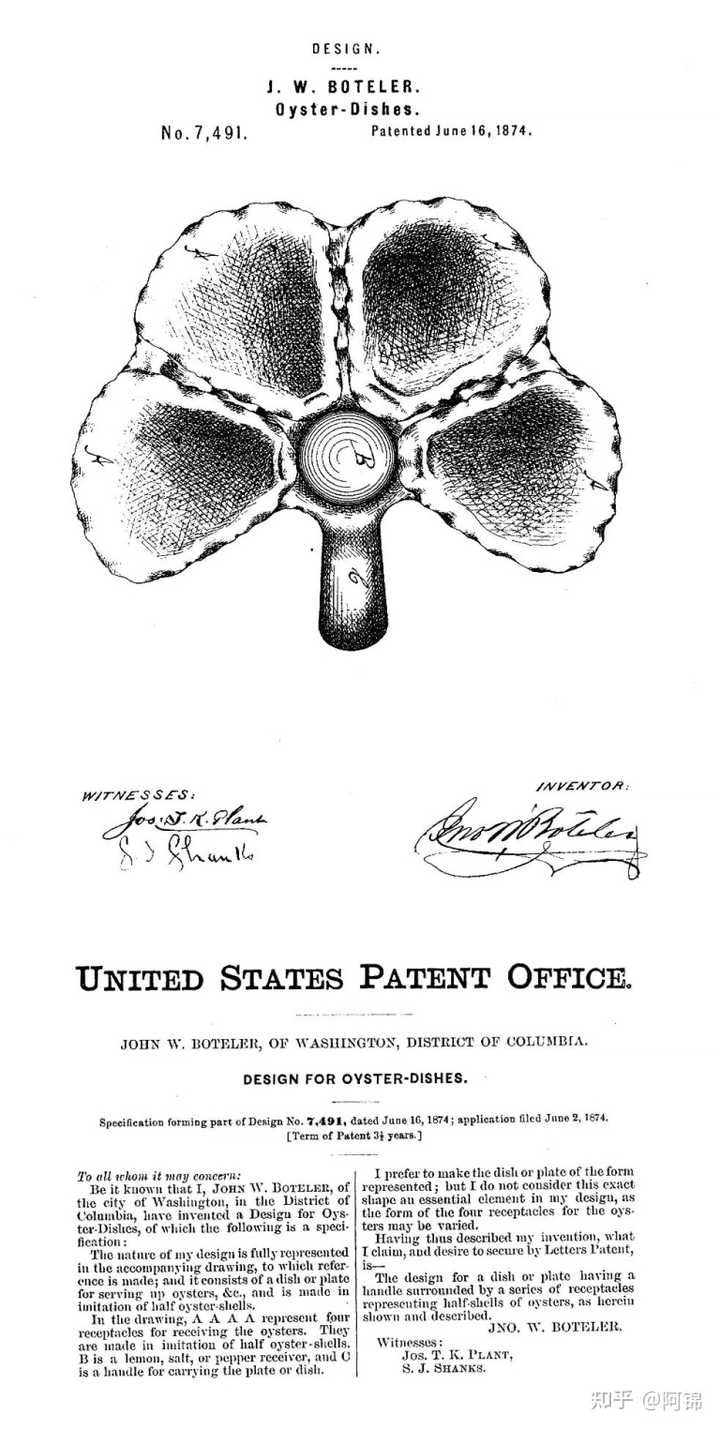

然后,这个是牡蛎盘,由牡蛎化用而来,1874年6月16日授予美国华盛顿特区的John W. Boteler。 |

|

|

最后,来张胃口大开的图~ |

|

|

参考^https://book.douban.com/annotation/26416407/^https://oysters.us/france-18-19.html^意为美好年代,约1871-1914年。这个时期被上流社会称为“黄金时代”,此时欧洲处于一个相对和平的时期。^https://queenofsienna.wordpress.com/2014/09/03/aw-shucks-its-an-oyster-obsession/ 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

稀缺性。 在乡下的时候看到城里人吃KFC就会觉得高贵。 如果有一天辣条变得及其昂贵,你可以看到这样的描写: 他缓缓从那精致的包装袋里抽出一根辣条,不疾不徐,姿态优雅。他用拇指和食指优雅的轻轻提起辣条的一端,那诱人的汁液在他的指甲上显出闪亮的光泽,与他无名指上的鸽子蛋钻戒折射的阳光相得益彰。 |

|

笑死,路易十三时期,一盒杭州装船,漂洋过海到了塞浦路斯,又不知道陆上折腾了几个月的糖腌梅饼终于到了王后奥地利安娜手里头,然后被手下女官嘴馋偷吃了一个而大发雷霆。 |

|

在南法海边,带爸妈度假,试了一下生吃牡蛎。 就是开了壳,放在冰上,挤点柠檬汁,然后一口嗦进去。 我想要试试《我的叔叔于勒》里面的优雅吃法,我说:给我整个生的。 |

|

|

法兰西小伙肃然起敬:这是最美味的吃法,你是懂行的,生吃那叫一个地道。 |

|

|

利索地开了壳,放在木盒子里,盒子里一堆冰,然后切了几个柠檬放在一旁,然后优雅地递给我。 我在我爸妈的注视下一仰头干了,味道嘛,肥大的白色嫩肉里有有一丝甜美,一点海腥味在柠檬的酸里,但是——怎么可能比蒜蓉粉丝烤出来的好吃嘛??? |

|

|

于是我对我爸说:好吃的,你快来试试。 |

|

|

我爸试完之后眉头紧锁,表情凝重,他看了我一眼,流露出父慈子孝的情感—— |

|

|

然后我爸扭头对我妈说:亲爱的,味道还可以,快来试一口吧。 我妈实在是太懂我爸了,她连忙拒绝。 |

|

|

最终,剩下的牡蛎放在冰上带了回家,加了蒜蓉酱油清蒸,他娘的,这不比生吃好吃多了!!! |

|

|

|

|

在运输技术与冷藏技术不发达的年代,任何海鲜只有两种结局: 一种是成为沿海居民的日常饮食,另一种是成为内陆居民的贵族食品 有诗云:日啖牡蛎三百只,不辞长作海边人 |

|

这小说最逗的是主角一直描述家里穷,吃也吃不起穿也穿不起,但是日常吃牛肉吃到腻。 然后出去散心掏了五两银子吃了几个生蚝。 同时代大清朝的地主肯定会大骂,死洋鬼子不把钱当钱! |

|

日本德川幕府曾经流传着一句广为人知的名言。 鸭蛋莫鸭蛋,牡蛎莫牡蛎 代表着两种日本最美味最营养的食物 鸭蛋莫过于鸭蛋,牡蛎莫过于牡蛎 两种食物过于顶级,非常的新鲜,非常的美味,以至于最好的食材莫过于此。 这也是牡蛎高雅的原因 |

|

这个问题一定是男孩子问出来的! 但凡有过穿着 lo裙吃冰淇淋的生活经历的人,都会知道这件事优雅在哪里。 我们来看原文: “她们用一阵优雅的姿态吃起来,一面用一块精美的手帕托起了牡蛎,一面又向前伸着嘴巴免得在裙袍上留下痕迹。随后她们用一个很迅速的小动作喝了牡蛎的汁子,就把壳子扔到了海面去。” 吃牡蛎的优雅,全在于这几句里的。 优雅其一在于贵,没有冷链运输的近代,新鲜海产价格高昂;其二还关乎于洁净,轻灵,还有与相对优厚的生活环境相联系的隐形门槛。这种平常不吃牡蛎的人轻易训练不出来的技术活,就是一个很好的技术门槛: 牡蛎水汪汪,船上比地面颠簸;欧洲贵妇人们顶着大钟一样的裙撑,还能敏捷地把牡蛎吃到嘴里去,既没有弄脏手,也没有汁水顺着有繁复装饰的袖子流到手臂,或者滴到裙子上。 不翻车,就是优雅。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

我以前看小说,说山里的人过得很苦,来了点亲戚,买点好菜——豆腐。 一块豆腐就足够奢华了。 我看以前八路行军,有干部带着警卫员在老乡家吃饭,老乡给饭菜,菜是个黑黑的鸡。 干部没吃这个鸡,警卫员吃了。回头警卫员肚子疼。 干部说,这鸡是摆盘用的,你吃了他们的鸡,他们来客人就没肉放菜了。 我小时候的经历,农村穷,说一句啥玩意没有是很正常的。 这家里来人干活,没什么菜,没有肉,怎么办呢,开水鸡蛋加红糖,就是一道荤菜了。 这还是给干活的人吃的,小孩子都吃不到。 ···················· 再说一个,也是小时候,过年的时候,有人送了点桂圆干。 然后放着,后来夏天发现被老鼠咬了,我妈把坏的扔掉,剩下的就分了吃了。 我没吃,这桂圆干就一点肉,有点腻。 我妈和我姐姐,坐在小板凳上,笑眯眯的吃了一下午。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

提问是:“《我的叔叔于勒》里为什么说吃牡蛎非常优雅高贵?” 其实重点其实还不是吃,而是吃法;目的其实也不是吃,是(没钱但是希望)摆阔的心思。 小说里吃牡蛎,2法郎半,主角给了3法郎。 小说是1883年8月7日写完的。故事讲述人Joseph Davranche,说的是自己年少时的往事。则这3法郎还比1883年要值钱些。 1860年,法国平均男一天2.76法郎,女1.3法郎;1891年,男4法郎,女2.2法郎。 3法郎差不多一个男人一天的收入,一个女人两天的收入,差不多。 所以主角爸爸提议吃,主角妈妈却不舍得,也是有道理的:他俩收入差距在那儿,看价格也不同。 |

|

|

然而贵不贵,其实还不是关键。 当时主角爸爸被吸引,别有重点。 法语原文: Mon père, sans doute, fut séduit par cet acte distingué de manger des hu?tres sur un navire en marche. “毫无疑问地,我爸被航行之中吃牡蛎这种高雅的行为勾到了。” 关键是fut séduit par cet acte distingué,译成英语就是was seduced by this distinguished act。 ——老爹是被这种摆阔行为勾引了,重点倒不在牡蛎本身。 即,他的重点不是想吃,而是想乘机摆阔。 咱们联系下小说前文。 主角一家是勒阿弗尔小市民,先前一直在盼望于勒叔叔衣锦还乡。 题外话,勒阿弗尔在海边,是莫奈的故乡,也就是他画《印象·日出》的地方。那地方产贻贝和牡蛎。 |

|

|

主角家大姐28岁,二姐26岁。家里为了婚事头疼。 终于有人来求婚了:一个公务员,没啥钱,但可靠。 主角说了,他认为这个姐夫肯求婚,是因为有天晚上,看了于勒叔叔的信——也是个向慕富贵的人。然后家里迫不及待接受了这个求婚。 为了钓住这个女婿,全家婚礼后去泽西岛(我们中学的译本写作哲尔塞岛,是译法不同)玩儿:那是穷人们去的地方。 全家平时都不太旅行,于是兴高采烈去了。 这就是当时的情况: 全家难得出门,正急于穷人摆阔,也好巩固新女婿对家里的信心。 绝对要注意,父母之后的所作所为,都考虑到这个女婿的存在。 于是来到了牡蛎段落。 法语原文: Tout à coup, il avisa deux dames élégantes à qui deux messieurs offraient des hu?tres. Un vieux matelot déguenillé ouvrait d’un coup de couteau les coquilles et les passait aux messieurs, qui les tendaient ensuite aux dames. Elles mangeaient d’une manière délicate, en tenant l’écaille sur un mouchoir fin et en avan?ant la bouche pour ne point tacher leurs robes. Puis elles buvaient l’eau d’un petit mouvement rapide et jetaient la coquille à la mer. 忽然他注意到两位优雅的女士——注意哦,优雅——和两位先生。一个老水手用刀撬开牡蛎,递给先生,先生将牡蛎递给女士。女士们优雅地用手帕接着牡蛎,吸进嘴里,很快地吸了汁儿,壳扔进海里。 这里的关键,是场所和方式。 法国人一直也会用乱七八糟的方式吃牡蛎,煎烤炸的都有。 生鲜吃法最贵:因为当时还没有现代冷藏技术。 开过牡蛎的诸位也知道,开牡蛎是要有点刀工的,反正我是开不好…… 在岸上吃海鲜,和在游船上吃新鲜的海鲜,价格差异多大,出门旅游过的诸位,一定都懂。 当时吃牡蛎,对一个海边居民而言,贵还是贵的,不一定吃不起。 但在出游船上,吃新鲜的牡蛎,而且风度潇洒,对一般小市民而言,就很拉风啊。 主要是,还能乘机跟刚结婚的女婿炫富,进一步巩固感情,一举多得啊! 当时主角母亲出于吝啬,是反对的;主角的姐姐却赞成。毕竟对其中一位而言,这就算新婚旅行了。 3法郎当然不便宜,但这趟炫富之旅,花3法郎就能在女婿面前摆谱,是很合算的——这才是主角爸爸的真实想法吧。 |

|

|

所以他是这么问女眷们的: —— Voulez-vous que je vous offre quelques hu?tres ? ——想要我请你们吃一些牡蛎吗? 老爹之前之后,说话都挺口语化的;就这句说得,稍微还有点拿腔拿调,不是“你们要不要吃牡蛎”,而是“你们要不要我给你们买点牡蛎”。大概说这话时,老爹自我感觉挺好的,有种当了阔佬的幻觉。 小说也写了,买牡蛎吃,也就是给两个女儿和女婿吃了。儿子都没得吃。 其实炫富的对象,还是女婿。 所以这事,重点倒不在牡蛎贵不贵好吃不好吃,而是为了描述: 一家小市民在招来向慕富贵的女婿后,一起出游,看见有钱人摆阔吃海鲜,也想跟风。 重点是,这份其实没啥钱,但想乘机跟风显摆的心思。 结合之后的情节: 认出了于勒叔叔、知道(盼望中于勒衣锦还乡归来的)富贵无望,同时还面对着女婿呢,不能把家里的情况摊牌,于是执意不肯相认。 母亲之后还吩咐了重点: Il faut prendre garde surtout que notre gendre ne se doute de rien. 尤其小心,别让女婿起半点疑心。 是的,“要让女婿继续觉得我们是有钱途的人家”,是这趟剧情的隐藏重点。 这个女婿是靠于勒的一封信才勾来的,这趟航程也(起码有一半)是为他安排的。千万不能出问题。 牡蛎是剧情的起源,又是剧情的终点。 而无论是勾来女婿、出门旅行、炫富买牡蛎,还是不认卖牡蛎的叔叔,都多少与这个女婿有关;小说关键词,都是金钱撑起来的体面。 就像同样莫泊桑著名小说《项链》的女主角,向慕的说是华服美食珍宝首饰,核心道具是项链,但我们都知道,关键词其实还是被人羡慕这件事本身。 |

|

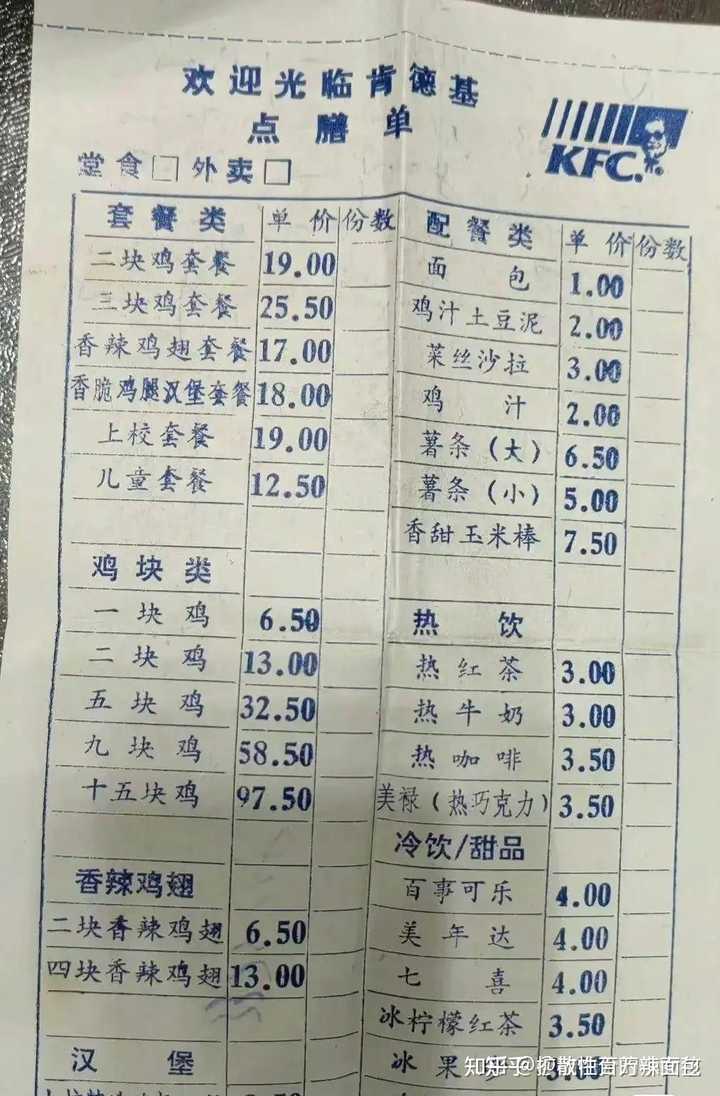

穷啊,看什么都高贵。。。 20几年前上海刚开肯德基,我每天就想去吃,最好住在里面,但吃不起啊,每个月一次顶多了。 那时候有小朋友在里面办生日宴,甚至有人婚礼在肯德基里办。。。 当时我们都觉得好高贵高贵啊,或者直白点说好贵啊。。。 现在呢?肯德基的吃法有什么变化吗,还不是拿着鸡翅膀塞嘴里啃。有人觉得这玩意高大上吗。。。 现在要是跟未婚妻说婚礼办在肯德基,丈人估计提着刀来问问你什么意思。 另外,我当年一直不知道牡蛎就是生蚝,一直脑补出牡蛎应该是河蚌造型的极其鲜美奢侈的一种贝类 |

|

妙就妙在,吃牡蛎其实并不算真正“优雅高贵”的美食。 它只是故事里,那个破落又虚荣的家庭唯一能见识到的,和幻想的“上流社会”沾边的一件事罢了。 故事中“我”所在的,其实是一个拮据的家庭。那时家里样样都要节省;有人请吃饭是从来不敢答应的,以免回请; 买日用品也是常常买减价的日用品和店铺里铺底的存货。 姐姐们自己做衣服,买十五个铜子一米的花边时还常常要在价钱上争论半天。 当然,在当时这种家庭和吃“木屑面包”的底层比起来要好一些,但这也正是小说人物的悲哀。真的在底层,反而释然了。“上不去,又怕滑落”,是家庭内心的写照。 他们在当时应该算是“小资产阶级”的代表,我们后面再说那个旧封建向新工业时代变化的背景。 而因为虚荣,在母亲的要求下,大家要经常装作很体面的样子。可是每星期日我们都要衣冠整齐地到防波堤上去散步。 我的父亲穿着礼服,戴着礼帽,套着手套,让我母亲挽着胳膊;我的母亲打扮得五颜六色,好像节日悬万国旗的海船。 姐姐们总是最先打扮整齐,等待着出发的命令;可是到了最后一刻,总会在一家之主的礼服上发现一块忘记擦掉的污迹,于是赶快用旧布蘸了汽油来把它擦掉。 这本书写于1883年。当时的法国,已经通过大革命废除了贵族头衔。但实际上依然保留下来了大量贵族阶级,他们中的很多人依靠财富正在工业化时代变为“资产阶级”。 这个背景下,资产阶级不仅和工人阶级的矛盾日益尖锐激烈,而且也和“小资产阶级”的矛盾日益尖锐激烈起来。小资产阶级贫困破产已成为普遍的社会问题。 这些小资产阶级家庭上不去,又怕下滑,所以极力保持着外表优雅的生活方式,梦想着有一天重新获得跻身上流的契机。(书中全家都盼着于勒从南美带回财富) 家庭的这趟旅行,是他们难得的比较奢侈的,能贴近想象中“有钱人生活”的一次出游。我们家赶忙答应了他的请求,并且决定婚礼之后全家都到哲尔塞岛去小游一次。 哲尔塞岛是穷人们最理想的游玩地点,路并不远; 哲尔塞岛的旅行成了我们朝思暮想、时时刻刻盼望、等待的一件事了。 |

|

|

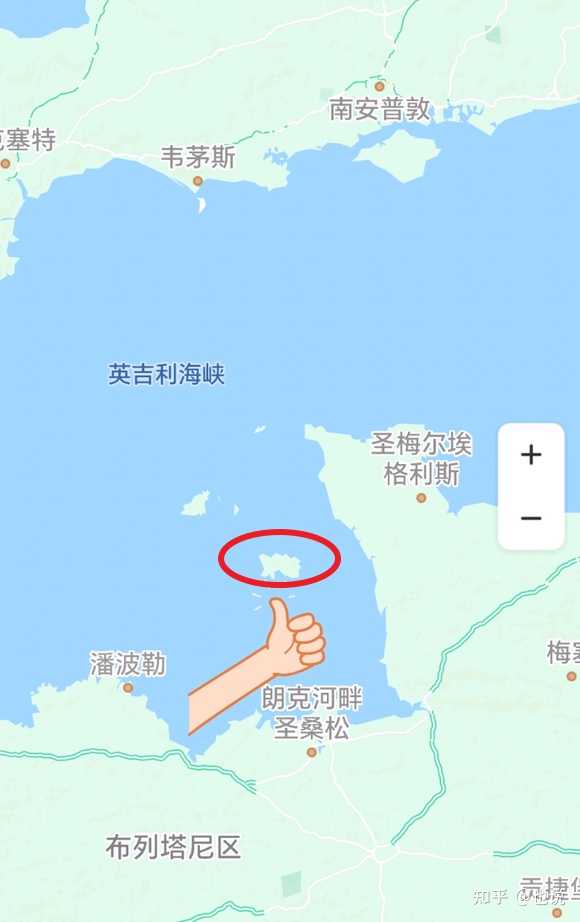

小说中的岛屿通过前面的剧情背景,大家可以想象这个家庭在旅途船上的情况—— 既勉力在新女婿面前保持着外表的“体面”,又担心自己没有见识或大惊小怪的暴露了虚有其表的光鲜。 全家口袋里没有几个钱去像同行的有钱人享受船舱里真正的高消费,但又要装作不是消费不起的样子。 实际上对所谓的“上流生活”充满了憧憬与好奇。 打个比喻的话—— 就像是你小时候攥着兜里的5毛钱的零花,第一次走进了“大孩子”才能进的游戏机厅,发现大厅随便一台游戏机就要三个币、五个币,又怕别人看不起,装作自己常来的样子,看着别人玩。 而更里面的房间,是推币机、麻将机之类成年人才玩得起的机器,你连进都不敢进门。 这个时候,你发现了两个只比你大一点的孩子,在玩一台只要5毛钱的“三国志”。 嗯,就是爸爸发现的,甲板上老水手伺候两个女士吃的牡蛎。 我的父亲忽然看见两位先生在请两位打扮很漂亮的太太吃牡蛎。 一个衣服褴褛的年老水手拿小刀撬开牡蛎,递给了两位先生,再由他们传给两位太太。他们的吃法也很文雅,一方精致的手帕托着蛎壳,把嘴稍稍向前伸着,免得弄脏了衣服; 然后嘴很快地微微一动就把汁水喝了进去,蛎壳就扔在海里。 在行驶着的海船上吃牡蛎,这件文雅的事毫无疑问打动了我父亲的心。 他认为这是雅致高级的好派头儿。 真正的上流社会人眼里—— 在船甲板上吃牡蛎,当然并不是什么“文雅”的事情,最多和野餐、花园里的BBQ一样,算是一种有点旅游趣味的,上不得厅堂的“趣味儿活动”罢了。 要是论的上优雅,那至少要在有数百年历史的家族建筑中,用着百年历史的瓷器和银餐具,在几倍于餐客的仆人伺候下,一道、一道的品尝鹿肉、鸭肉这些精心烹饪的传统美食。 而在一艘不知名的游船加班,顶着海风,探着脖子去嘬牡蛎吃,肯定和上流社会的“优雅”完全不沾边。 但是,在这对父母的眼里—— 能在路途中,有人伺候的情况下(虽然只是一个褴褛的老水手),吃新鲜的牡蛎,这已经是超过他们想象力的“上流人”的生活了。 这让我想起一件事: 90年代初的时候,我爸爸在一家国营老厂。 那年厂子完成转型,进了两条进口生产线,第一年扭亏为盈。厂里领导很高兴,年底说要在食堂搞一次“自助餐”,让员工把家属也可以带来。 我爸爸提前几周就和家人说了这件事,当年我和妈妈穿着最好的衣服,和他一起去了工厂食堂。 一个个大瓷盘里,摆放着切好的午餐肉罐头、桃罐头、炸鸡蛋,凉拌菜、油条,肉包子。 工人们可以随便夹在自己盘子里,端走坐在食堂的餐桌和家人吃个痛快,不要肉票、油票。还有冲好的雀巢果汁、奶粉,可以随便喝。 这就是当时90年代初,所有人能想象的发达国家奢华的“自助餐”的样子。 后来知道,是厂里专家出国买设备时,在酒店吃的免费早餐场景。 但当时没有人提出异议,而且每个家庭都兴奋不已,吃的畅快淋漓。大家脸上洋溢着幸福的笑。 放在今天,这充其量叫“东北十元盒饭”。 |

|

|

我们回到小说。 即使这样,“父亲”也出了丑,学着两位太太优雅的样子,结果弄脏了自己唯一的礼服。 灰头土脸。 先前的那两位太太已经走开,我父亲就教给姐姐怎样吃才不至于让汁水洒出来,他甚至要吃一个做做样子给她们看。 他刚一试着模仿那两位太太,就立刻把牡蛎的汁水全溅在他的礼服上,于是我听见我的母亲嘟囔着说:“何苦来!老老实实待一会儿多好!” 而实际上,上流社会有一套更复杂的礼仪训练,比如怎么穿着鲸骨裙侧鞍骑马,怎么用刀叉来分离龙虾肉,如何摇晃酒杯来品酒。 两位太太之所以能如此“优雅”吃牡蛎,很大可能是因为从小就千百次熟悉了怎么尽可能不把汤水洒在礼服上。 而不是“吃牡蛎”这件事本身优雅。 但是,“父亲”在这里固执的认为——吃牡蛎本身是一件优雅的事,所以他执意要带着两位姐姐去尝试,结果还出了丑。 小说的情节是为了角色服务的。 这段“吃牡蛎”的戏,其实刻画的是“父亲”,既有和“母亲”一样爱慕虚荣,好面子,时刻希望用礼帽和用餐在女婿和外人面前获得一些面子。 又有他面对母亲怯懦而孱弱,对儿女希望尽可能照顾,对兄弟保留着一丝亲情,但最终因为缺乏勇气而始终没能活好自己的人生的形象。 这也为他后面发现叔叔于勒,但最终怯懦的没有敢于去相认,打下了伏笔。 版权声明:回答未授权任何知乎外平台使用,如有侵权将投诉并追责。 |

|

|

刚上大学学校着火了,我报了火警,被导员问责,说要让我休学,我该怎么办?2.9 万赞同 · 1254 评论 回答 |

|

|

胖东来和柴怼怼为啥会在玉石这事上撕破脸?从直播开撕到起诉,争议背后到底发生了什么?8017 赞同 · 711 评论 回答 |

|

|

古代饥荒,为什么百姓宁愿吃草根、啃树皮,也不去抓河里的鱼虾?2934 赞同 · 415 评论 回答 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

我小学时候,班里一个有钱的女生很喜欢我,就请我去当时的豪华餐厅——必胜客。 我在餐桌上表现出了对餐桌礼仪的不熟悉,于是她以后就觉得我是土老冒,再也不理我了。 |

|

这段描写不仅心酸,而且也有暗讽在里面: 这条船上的游客都是哪些人呢?大部分都像若瑟夫家人一样,过着清贫的日子但也希望好好出去走走看; 而牡蛎对大家来讲,无疑是奢侈的,而船上那两个所谓“文雅”的女士,其实也并不是真的文雅,只是在若瑟夫和家人看来,是十足文雅了:不信你试着按照书中介绍的样子脖子往前伸,屁股撅起来,然后把生蚝和汤汁一起吸进嘴里,吃完了,还要来一个优雅的把生蚝扔进海里的动作……额,是不是随意扔垃圾也让人觉得优雅了呢? 莫泊桑的讽刺艺术,就在这里。 包括父亲看到女士文雅的吃法,他问家人的是:你们要不要我请你们吃牡蛎?贫苦大众的心酸,都在这“要不要”三个字里面。一声叹息。 |

|

|

当时年少 41241 次赞同 去咨询 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

“牡蛎又名蚝,是一种贝类生物,生活在海洋沿岸,肉供食用,又能提制蚝油,在咸淡水交界处的生蚝肉尤为肥美,肉质丰腴,嫩若羊脂,营养价值堪比牛奶。结合课文可见,牡蛎的特点是是折射出资本主义国家的拜金实质和人民唯利是图之本性。”我仍然记得我的初中语文课上,张老师介绍牡蛎时那扭曲的神情。 我们那一代成都人,在中学时代连生蚝长啥样都没见过,更别提生啖其肉啦。我们对牡蛎的全部印象,仅仅来自于课文《我的叔叔于勒》。 “父亲忽然看见两位先生在请两位打扮得漂亮的太太吃牡蛎。一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎,递给两位先生,再由他们递给两位太太。她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,蛎壳扔到海里。” 张老师读到这里,明显能感觉到他的喉结在起伏,作吞咽之状,有同学举手问道:“张老师,为什么要把蛎壳扔到海里啊?” “小资产阶级的通病,自由散漫”,张老师强作镇定地回答。 “毫无疑义,父亲是被这种高贵的吃法打动了,走到我母亲和两个姐姐身边问:‘你们要不要我请你们吃牡蛎?’”张老师继续往下读。 “不要!不要!”那是1998年,13岁的我们也被这种高贵的吃法打动了,纷纷举起稚嫩的拳头,在张老师的带领下控诉起了于勒一家人的虚伪善变,发誓此生一定要和这种腐朽的生活划清界限。 高中毕业后,我考上了生物专业,实事求是地讲,这个选择和当年张老师的谆谆教诲干系不小,当时满腔热血和求知欲的我,一心想要深入研究牡蛎和资本主义的神秘联系。我当时想,也许勘透了牡蛎,就能找到解救全世界三分之二水深火热人民的方法。 研究生我选择了贝类养殖学方向,师从中科院海洋研究生副所长。 我对牡蛎的第一个了解,来自于它能自由转换性别。牡蛎能够根据环境转换性别,至于为什么要转换性别?我的老师,中科院海洋研究所副所长都没有研究出结果,我就更没发言权啦。有研究人员认为其性别转换和水温有关,理由是在月平均水温为13-20℃时,雄性个体比例高;月平均水温升高至20-30℃时,两性比例接近,当水温下降时,雄性比例又增高。我曾经问过所长为何水温低时雄蚝比较多,所长说因为女的比较怕冷。 还有一个研究结果:在养殖场作对比试验,发现在优越环境条件下,雌性牡蛎占多数,而在营养条件差时,雄性牡蛎占多数。所长告诉我这是因为女儿要富养。 最后我把所长问得不耐烦了,他说你还有啥问题一起问了吧!我扭扭捏捏地说,我有一个大胆的问题不知当问不当问。。。 “什么?” “雄蚝要是在水里遗精,然后过了一段时间它又变成了母蚝,那它那些在水中飘零的精子能让自己怀孕吗?” 所长沉默了,他说你这个问题有点超纲,学术界还没有进行过相关研究。他建议我将此问题立项,作为我的硕士论文题目。 我谢绝了所长的建议。因为我害怕出现这样一种极端的情况:经过DNA检测,我发现天下所有的生蚝都拥有完全一致的DNA序列,也就是说它们都是同一只生蚝的后代,大家在漫漫的历史长河中反复怀上自己的孩子,然后形成了今天的庞大种群。这样的结果会让我崩溃的,我是个传统的男人,接受不了这种伦理怪象。 我的第二个待选毕业论文方向是《生蚝为什么这么紧》。众所周知,生蚝之所以蛎壳禁闭,难以开启,是因为它有着强悍的闭合肌,(见下图,图片来自网络,)而经我考察文献研究发现,18世纪之前的生蚝,其闭合肌是远比现在弱小的,究竟是什么事情造成了那短短几十年中生蚝的突变? 我在18世纪浩如烟海的史料里注意到了这个名字:贾科莫·卡萨诺瓦,意大利大情圣,欧洲陈冠希,自称一生中有116个情人,其中不乏叶卡捷琳娜大帝这种显赫人物。据说卡萨诺瓦为了维持自己的性能力,每天要吃40个生蚝。欧洲的生蚝大概从那个时候就开始了对人类的疏远,它们的求生欲导致自己进化出了更坚韧的闭合肌,虽然这对为了吃能够造出个戴森球的人类来说不算啥技术难题,但是毕竟还是在某种程度上加强了对自身的保护。 我曾经做过一个实验,把卡萨诺瓦的画像放在一盘生蚝面前,然后用有道词典里的意大利语发音反复播放“Giacomo Girolamo Casanova”,这盘生蚝当时就怒了,以至于我把他们放到烤箱里烤了20分钟都无法将壳撬开。-----在杀父之仇面前,生蚝们突破了自己的生理极限。 我的第二个实验被称作“薛定谔的蚝”,生蚝作为宏观物体,和基本粒子具有一种近似的属性:在观察之前,生蚝可能处于开壳和闭壳两种状态,但人类一旦进行观察,生蚝的未定状态立刻塌缩为闭壳。-------是不是很像薛定谔那只不知死活的猫?至少在摄像机发明之前,人类是永远不可能得知一只生蚝的开闭状态的,因为你看见生蚝的同时,生蚝也看见了你,它一定会闭壳。后来我用摄像机完整记录了生蚝的日常生活,发现在无人状态下,它们壳的开闭就跟人眨眼睛一样寻常,一旦有人进入视界内,所有的生蚝都会立刻塌缩成闭壳。----和基本粒子具有波的属性不一样,生蚝的这种性质是因为它看穿了生活。 我顿时有点讨厌卡萨诺瓦这个人,你说你乱搞就乱搞吧,为啥对生蚝这么狠,害得现在人类和生蚝搞这么僵。我对18世纪之前的那个田园时代悠然神往,那时候没有喊麦、没有雾霾,开生蚝也没这么费力。 后来我还是放弃了这个研究方向,因为越是深入研究,就越觉得人类对它们不住,每次开蚝时,我就能感觉到那小小的闭合肌里蕴含着的强大力量,乃是数百年来的血海深仇。这让我不寒而栗,甚至后来我都不敢吃生蚝了。这个后果很可怕,好在我及时悬崖勒马,改换了研究方向,毕竟为了吃我可以出卖灵魂,我就是这样的人。 我的第三个论文方向,是《论生蚝和环境保护》。生蚝的鳃可以吸水,它的黏液能捕获浮游生物和微粒,再吃下去。就这样,它们在吃饱的同时也净化了水里的沉积物和藻类。一英亩礁群上的牡蛎一天可以过滤水2400万加仑。---这也是为何世界各地的生蚝具有不同味道的原因,咸味、黄油味、甜味、金属和淡味的,甚至是香瓜、黄瓜或者福建人味。那是因为它们吃进的海水和食物味道不同的原因,和自身品种无关。 同时,生蚝在礁石上聚集形成的天然屏障可以抵抗巨浪,能够从波浪中吸收最多93%的能量。这减少了海水侵蚀或洪水带来的财产损失。有人甚至考虑用生蚝代替乱石堤和防水壁,从而降低花费。--------《进击的巨人》里人类用巨人筑墙,现实生活中人类用生蚝筑墙。每当洪涝灾害来临时,人们在堤坝上边抗洪还可以边吃生蚝,岂不美哉。 可事实上,人类是一个完全不懂得感恩的物种。---前段时间丹麦海滩生蚝大量繁殖,丹麦人非但没有感谢生蚝们净化了他们的海域,还试图引进中国人来消灭生蚝。---我在论文结尾作出如下结论:正如同《进击的巨人》里人类创造巨人用于战争需要,结果被巨人反噬。结合生蚝的美味、净化海水、阻挡水灾等天使般的特性,我认为生蚝是史前文明人为创造的生物,如果我们继续肆虐下去,恐将遭到生蚝的殊死反扑。 最后我的论文没获得通过,所长说我学的是生物专业,不是社会学,让我将研究方向回归到生蚝的生物属性上面去,而不是成天纠结于人类和蚝类的外交关系。 最终,我将论文题目定为了《牡蛎的利他属性》,这看上去是在研究生蚝的群体行为,实际上我的初衷是研究生蚝的社会属性---吃。我想知道为何生蚝在秋冬季最为可口。大家都知道,北半球的吃蚝季是9到12月,南半球则在4到7月。有人认为冰冷的海水中细菌含量较少,所以这段时间的生蚝最适合生吃。---但这跟味道和口感没有关系,顶多是更加卫生而已。 我在研究中发现,之所以春夏的生蚝肉质不好,很可能是因为生蚝在4月进入交配期,它们为了吸引异性,拼命减肥,故而脂肪含量降低,吃起来就像在嚼鸡胸肉。为了找到支撑我这一假设的论据,我对发情期的生蚝进行了跟踪观察,在其间我发现了不可思议的事实:生蚝是人类之外,唯一真正具备利他主义的生物。 我们知道,很多动物都有看上去无私的行为,比如一种叫Desmodus rotundus的蝙蝠。群体穴居的蝙蝠在某些个体未找到食物的情况下,会吐出自己的食物分给它们。但实验表明,这不是一种纯粹的帮助行为,而是类似囚徒困境的博弈,“利用重复的博弈打破相互背叛的僵局”,这就是这类“利他”行为的实质。简单地说:你饿肚子的时候我帮了你,当我找不到食物的时候你也得帮助我。 又例如某些昆虫在交配完成后,雄性会当场被雌性吃掉,这种牺牲纯粹是为了让雌性获得能量完成怀孕和生殖,以保证物种延续,这并不是真正意义上“无私”的利他行为。 而我认为,生蚝具有真正的利他主义。我在跟踪发情期生蚝时发现,同一片海域的生蚝,其交配频率是大相径庭的。某些生蚝拼命地日,某些生蚝则对打炮完全没有兴趣,其他生蚝在身旁徐徐蠕动,它完全置若罔闻。我把性交频率高的生蚝和性冷淡生蚝分开做了体检,发现前者的健康和强壮程度普遍超过后者,一开始我认为是机体强健导致前者性欲更强---就和运动员由于大量的运动和健身,使得雄激素分泌过剩,导致性能力高亢一个道理。后来我在对照中发现两个事实,一是那部分性冷淡的生蚝即使不落入人类之口,其平均寿命也比炮王生蚝们短得多。第二个事实更让我震惊,一个炮王生蚝要是生了病或者受了伤,它立即就会变成性冷淡生蚝,而其性欲的下降和伤病本身没有任何关系。 我得出一个结论,生蚝们在漫长的同人类斗争史中,发现了交配期的自己不适合食用的事实。于是,生蚝群体就作出了这样的选择:老弱病残的生蚝主动放弃交配,让自己的肉质变好,适合食用,从而被人类吃掉,而那部分年轻强壮的生蚝则在看似狂欢的交配中偷生。只有我知道,交配只是生蚝的保护色。 在论文答辩时所长问我,生蚝何不全部投入交配?那样所有的生蚝都不适合食用,岂不是能集体活过春夏。我反问所长,传说中青藏高原上的驴群和狼群打架时,常有老弱之驴强行突围狂奔,你知道这是什么行为不?所长说我知道,这是在用自己当诱饵,分散狼群主力,过去的人类在突围战中也常这么干,这是真正大无畏的牺牲精神。 我说,生蚝也是如此。 “你的意思是,生蚝阳痿,是一种诱敌?” “是的。” “也就是说,生蚝先进化出了自由变性,以保证死得只剩一个了也能自体繁殖,然后又进化出了主动阳痿以保留有生力量。这一切仅仅是为了从人类的血盆大口中生存下去?” “是的。” “越了解生蚝,我就越不了解人类。” 最后这句话,我写进了我的毕业论文摘要。从那时起我就坚定,我的生物学家职业生涯还未开启就已结束。因为我学生物的初衷是了解生蚝,进而找寻到解救三分之二人类的方法,而现在我已经了解了它全部的故事,并且得到了答案:人类没救了。 我没必要再继续研究下去了。 但我和生蚝的故事并未就此终结。回到成都,我开了全成都第一家生蚝馆,起名“于勒小馆”。我的馆子只卖生蚝,世界各地的生蚝,法国的吉拉多奶香浓烈,澳洲的Tasmania甜如苹果,日本的Senpoush口感嫩滑,巴西的圣卡塔琳娜细腻鲜美。反正大家都没救了,还是吃才是正事。 每年春天,我的于勒小馆都会闭馆小半年,改卖羊腰子。因为我不忍在那个时节吃掉那些舍己诱敌的伟大生蚝,有人偏爱阳痿生蚝是他的事,我做不到。 去年12月,正是馆子生意最好的时候,某天深夜,在打烊前来了一个老年客人,带着他的儿子。 我只觉这戴着金丝眼镜的老头十分面善,但又想不起来是谁,于是我躲在柜台里偷偷观察。我听见他问儿子,知不知道这家餐馆为啥叫“于勒”?,儿子说不知道。他说:“爸爸当年当语文老师的时候,印象最深的课文就是那篇《我的叔叔于勒》,课文里面,于勒叔叔穷困潦倒,以卖牡蛎为生。牡蛎又名生蚝,是一种贝类生物,生活在海洋沿岸,特点是。。。”说到这里他顿了一下,“好吃”。他盯着手里的生蚝说道。 我终于认出了他,他就是我当年的语文老师张老师。 张老师没有认出我,而是继续给儿子上课,“这课文我至今都能背得,尤其是这一段:父亲忽然看见两位先生在请两位打扮得漂亮的太太吃牡蛎。一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎,递给两位先生,再由他们递给两位太太。她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,蛎壳扔到海里。” “爸爸,为啥要把蜊壳扔进海里?”儿子提问。 “原汤化原食。”张老师边吞下一大坨蚝肉边含糊不清地回答。 张老师您变了,您也开始搞资产阶级自由化了,我在心里默默地念叨。 我们都会变的,不是么? ———————————— 本文来自拳王李淳 公众号:拳王的故事 送礼物 |

|

首先,需要纠正一个认知: 《我的叔叔于勒》里面说的牡蛎,是欧洲平牡蛎,它长这样 |

|

|

而不是我们现在吃的牡蛎。我们现在吃的牡蛎是太平洋牡蛎,它长这样 |

|

|

放在一起一下就能看出区别。 看到很多回答中说看完这篇文章后,对牡蛎的价格产生了无解,直到去菜市场才知道牡蛎这么便宜。 但是实际情况是,欧洲平牡蛎一直非常贵,而且现在也基本买不到,因为这玩意容易死。 而太平洋牡蛎,长得快,抗病。所以现在的养殖生蚝,基本都是太平洋牡蛎。 所以如果你看到有个人框框的翘乳山蛎子,那确实不优雅。 但是如果看到穿着华丽的贵妇人,手捧半个贝壳,用精致的叉子,那确实是优雅的。 说到底,吃啥不重要,优雅的单纯是那个范儿。 如果高档餐厅把乳山蛎子的价格提到998一只,你放心,餐厅会让你吃的比《我的叔叔于勒》里面所有人都优雅。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

我相信在1995年的中国吃KFC也是非常优雅高贵的。 |

|

|

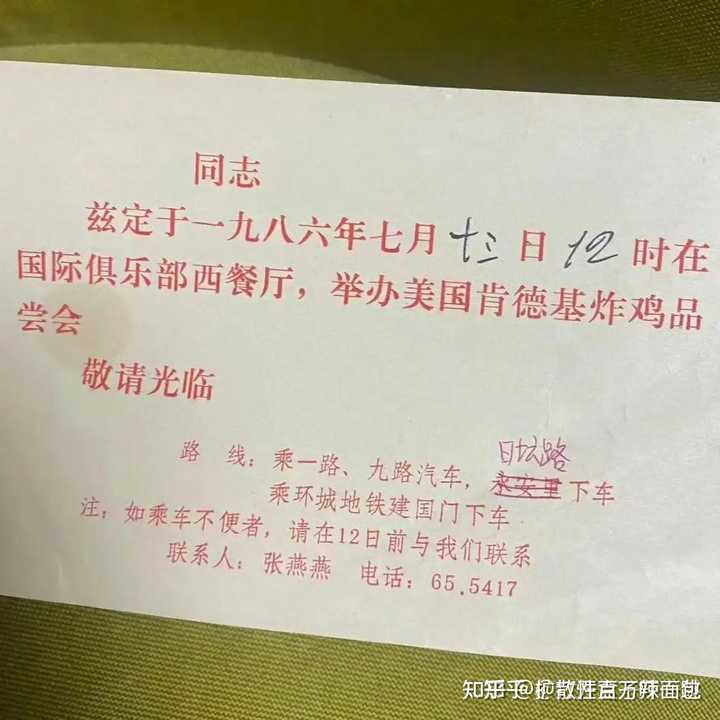

更新一个1986年中国北京首次引入肯德基的时候的品尝会邀请函。 那个时候吃肯德基比1995年更优雅,更有逼格~ |

|

|

|

|

法语生必须怒答一波。 去法国之前,一直以为法国的生吃牡蛎是一种高级的存在,不仅仅局限于莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》,很多影视作品里也有体现,比如憨豆先生系列的《憨豆的黄金周》: |

|

|

是的,冰上那个黑不溜秋的就是法国人视为珍馐的“牡蛎”,旁边是普通的海白虾和鳌虾,作为英国人的憨豆完全不知道该咋吃,算是英国人的一种黑色幽默,顺便把法国美食黑了一遍。 那么,牡蛎到底是什么玩意?说白了,其实就是我们中国人夜晚常在烧烤摊上点的“生蚝”。 生蚝,其实是个不准确的说法,在中国不同地区,这个玩意有不同的称呼,有的叫海蛎子,有的叫蚝,有的叫蚵(台剧里经常出现的蚵仔煎)还有叫牡蛎的,等等。准确来说,只有生吃,才能叫生蚝,如果是加热的方法,应该叫蒜蓉烤蚝等等,但现在生蚝已经被人叫习惯了,所以叫蒜蓉生蚝也没什么毛病。 |

|

|

那么,法国人是怎么吃生蚝的呢?莫泊桑小说里是这么写的: “一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎,递给两位先生,再由他们递给两位太太。她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,蛎壳扔到海里。” 这种吃法,在如今中国的很多西餐厅也能见到,厨师清洁好牡蛎,用刀背撬开,摆放在冰上保持低温,还会配上去腥的柠檬。至于中国的太太姑娘们会不会用手帕托着吃,就不知道了。 但这种蚝的价格往往不菲,因为是从国外运来的。什么?进口?我国这么多牡蛎,为什么一定要吃进口的? 这是因为,莫泊桑笔下法国人的吃法,对牡蛎的产地和品种有着一定要求: |

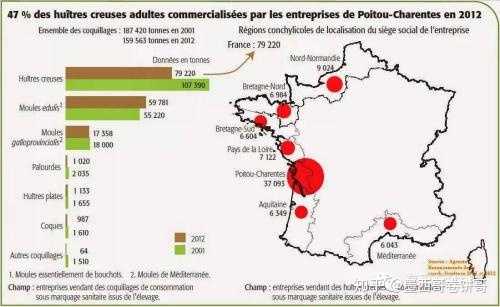

|

|

牡蛎的通常在夏季、海水温暖的时候啪啪啪,繁衍后代,进入秋季以后,由于水温变冷,牡蛎的生长速度会放慢,相当于退休的空巢老人,开始冬眠了。 而秋冬季节,恰好是北半球欧洲人吃牡蛎的季节。法国有几个比较有名的牡蛎产区,如图所示,这些产区基本都在大西洋一侧和加莱海峡之间,南部地中海只有靠近马赛一个产区,可见法国人很在乎水温对牡蛎的影响,海水越冷,牡蛎的口感越脆嫩鲜美,越适合生吃。 |

|

|

我在巴黎的时候囊中羞涩,再加上已经过了季节,就没有吃。(法国高级的生蚝通常在9月份到12月份供应)后来和朋友去意大利坐邮轮玩,路过马赛时吃了一顿比巴黎便宜一半多的牡蛎大餐,说实话,可能我是中国胃,没有吃出什么美味,法国朋友却很兴奋。 他说不同产地的牡蛎口感不一样,马赛的要软塌塌一些(我估计憨豆吃的牡蛎也是这样),他觉得法国北部布列塔尼地区(靠近英国)的牡蛎更好吃,更鲜,更有口感(可以理解为嚼劲?) 据说,不同产区的牡蛎还有不同的风味,有的是大海的气息(腥味?)有的是奶油味,有的是松针的味道……我吃马赛的牡蛎,没有中国这边的海腥味浓,也可能是经过处理的,不过也没什么特别的味道,不好吃也不难吃,吃起来像是一个滑溜溜的舌头一样…… 至于小说里的“母亲”为何觉得太太们吃牡蛎的行为高贵?我想不完全和牡蛎的价格有关系。 法国固然有高级餐厅的限量牡蛎,但是你在马赛街头的海鲜小馆一样能吃到牡蛎,价格也会差好多,按理来说,住在法国沿海城市的人不会觉得牡蛎是个多么稀罕的玩意,当然,这里我没有研究过小说里人物的背景,如果是内陆城市的人,或许会觉得很稀罕吧。 其次,高贵不在于吃的什么,而是吃的动作。小说里说的是,一个水手用小刀撬开牡蛎,这可和我们平时在烧烤摊吃的水平不同。 |

|

|

生吃的牡蛎,第一不能有碎壳混进去,所以要干净利落,其次不能把汁水洒出来,精华就在于牡蛎壳里汁水,而非放火上烤烤还能烤出汁。 那个年代,像这种水手肯定是不能直接接触贵妇人的,所以文章里还写道得有先生接过去,再给夫人。作为市井平民,哪有过这样的待遇,更不可能带着白手套、用着蕾丝手帕,把牡蛎一饮而尽。 所以,文章中母亲羡慕的,不是牡蛎本身,而是吃牡蛎的方式。 最后,说个题外话 中国的牡蛎能不能直接生吃呢? 我建议:不能 曾经在广东吃过生的牡蛎,说实话,确实比在法国吃到的要腥好多,口感也逊色一些,感觉可能真的和法国人说的一样,这个小家伙是看产地的,广东的水温比较高,或许海里面的微生物成分也不同,牡蛎的品种不同,导致最后口感不一样。 不过我在广东吃的蚝个头比法国的个头大,更适合蒜蓉或者豉汁蒸烤后吃,把肉弄出来摊鸡蛋也很好吃。 如果一定要说生吃的话,大概大连产区的纬度是更接近法国产区的,不过北部地区工业污染比较重,不确定这种海物生吃真的好,还是烤熟了保险,我想法国人当年是不知道还能加蒜蓉葱花辣椒烤着吃,所以才觉得生吃鲜美,有机会应该邀请我的法国朋友来中国吃吃蒜蓉生蚝!!! |

|

我是戳中了吃货的神经么?这么多点赞的…… 在《我的叔叔于勒》中,男主人公的父亲看到贵妇在船上吃生蚝姿态优雅高贵,于是产生了强烈的模仿冲动,其实莫泊桑的讽刺意味也展现在这里。《我的叔叔于勒》前面有大段描述达弗朗什一家生活拮据的糟心状态,证实了他们属于普通小市民,对一厘一毫都计较得要命。而牡蛎这种海产,我想还是因为物以希为贵的缘故让部分住在内陆不了解海产的读者误以为是什么不得了的昂贵美食。作为从小生长在沿海地区的本人,表示牡蛎只要到了收获季节(往往是冬季),基本上在海鲜市场上如萝卜白菜一样稀松平常的存在。还记得那年丹麦牡蛎泛滥成灾根本无人清理的新闻么? 知乎上很多谈到学过语文课本《我的叔叔于勒》这一章节后贪馋牡蛎的情况,而且相当多的人把牡蛎与蚬子、蛤蜊甚至鲍鱼等搞混。由于牡蛎确实非常好吃,经常出现在法国上等宴席上,久居内陆的读者就把它人为捧高了。但是在沿海城市,牡蛎这种便宜货什么人都吃得起,坐着渔船随便捞,敲开就能吃。 |

|

|

《我的叔叔于勒》电影中的船上“贵族”在吃牡蛎 视频摘自“有书快看” |

|

|

内陆读者想象中的生牡蛎:这tm究竟是什么不得了的东西!加冰!加柠檬! |

|

|

海鲜市场白菜价的成山牡蛎,便卖了啊!不鲜不要钱! 在男主人公父亲眼里,船上“贵族”吃牡蛎之所以看上去很优雅,主要是这些人的行为举止打动了他。 父亲忽然看见两位先生在请两位打扮得漂亮的太太吃牡蛎。一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎,递给两位先生,再由他们递给两位太太。她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,蛎壳扔到海里。 ——《我的叔叔于勒》 一个人的贵族气质是要看他举手投足的修养,老水手于勒脏乎乎的,他直接把挖好的牡蛎递给衣着考究的太太们肯定是不合适的,所以由先生们转交。这种间接的方式也能展现出这几位食客的素质。像笔者这种难登大雅的俗人,肯定会直接用手托蛎壳,讲究一点就戴上一次性手套。但是用小巧的手帕托蛎壳这么有教养的动作,不是我这市井小民的想象力所能达到的。同样对于达弗朗什老爹来说,食客太太的优雅动作在他的生活圈子里是十分罕见的,因此他也很容易把这归纳为高雅举动。如果在船上吃牡蛎的是鄙人,约瑟夫父亲大概就不认为我是什么优雅富贵的阶层了。 |

|

|

林黛玉的高贵来自于她的动作,至于她用什么水漱口不重要 再加上牡蛎这种东西在法国的沿海城市恐怕还是属于相对昂贵的海产,不会像笔者故土即蛮夷渔猎的僻壤穷乡这样被当作普通食物的。这在一定程度上提高了达弗朗什老爹眼中牡蛎的逼格。 贵妇太太们吃牡蛎动作优雅,只怕是吃手扒鸡也能吃出个伯爵夫人的威风来。这些动作来自于她们的社交环境的熏陶,在她们看是和呼吸一样稀松平常的事情。但是放在没见过世面的约瑟夫父亲这样的小人物眼里,那就是刘姥姥进大观园的效果了。 相关链接: 中短篇小说集 雲绯【文学名著评析】 文学影视公众号:芳绯文学(fangfeiwenxue) 送礼物 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

|

|

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |