| |

|

| 阅读网 -> 影视娱乐 -> 为什么姜文新作《你行你上》延续了他的隐喻风格却遇冷?是观众口味变了吗? -> 正文阅读 |

|

|

[影视娱乐]为什么姜文新作《你行你上》延续了他的隐喻风格却遇冷?是观众口味变了吗? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

在姜文的醋面前,《红楼梦》也甘拜下风。 21世纪以来,中国从未出现过如此痴迷政治符号的特殊影迷,他们热爱用政治黑话搞擦边,迷恋中国近代史的一切细节。 … |

|

讲道理啊,观众的口味一直没变, 让子弹飞那时候最先出圈的是各种喜剧场面和名台词 比如大哥你是了解我的……你们都是身怀绝技 比如大风起兮云飞扬……忽然就被麻匪截了 比如步子大了容易扯到蛋 都是粗俗乃至低俗的、让观众能够会心一笑的段子,然后才体会到这部片散发出的雄性荷尔蒙味道 这样才吸引众多观众进影院捧场然后引发广泛传播效应 我管你马拉火车什么意思呢,观众进影院就是为放松的 你的那些什么隐喻,有赵铭那对大奶有吸引力吗 |

|

之前的《让子弹飞》一部封神,让他尝到了各种隐喻、不说人话的甜头了,飘着飘着观众也不买账了。 |

|

|

他自己可能一直没意识到,《让子弹飞》之所以成功,不是因为他的镜头多花哨,也不是因为他的隐喻有多复杂,更不是因为观众突然觉醒了开始欣赏高级符号学,而是因为那是一部真真正正讲清楚了一个故事的电影。 张麻子和黄四郎的斗争、汤师爷的游走、穷人和富人之间的博弈、暴力与权谋之间的博弈,每一层都拍得明明白白。 人物鲜明,节奏紧凑,台词有梗有味道,甚至普通观众看完还能记得几句,“我站着把钱挣了”“大风起兮云飞扬”…… 这些东西,是电影的本体,是饺子。 隐喻也不是没有,但那是配料,是醋,是提味儿的,大家吃的是饺子,不是单吃一口老陈醋。 可问题在于,他把这次的成功总结成了“隐喻赢了”,他开始真以为自己是懂天象、精密码、会写意识形态论文的大导演。 |

|

|

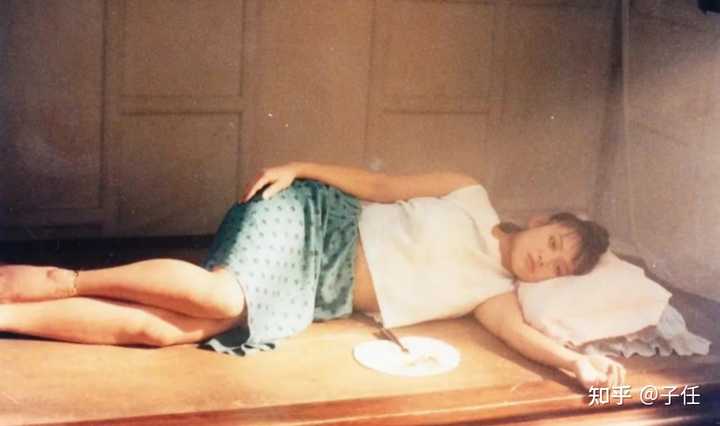

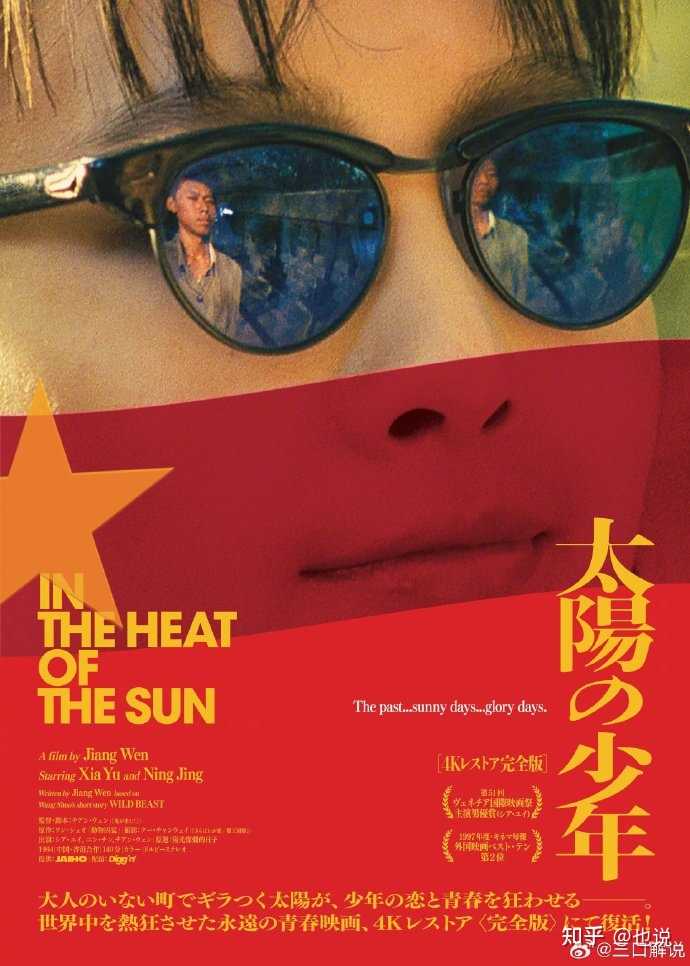

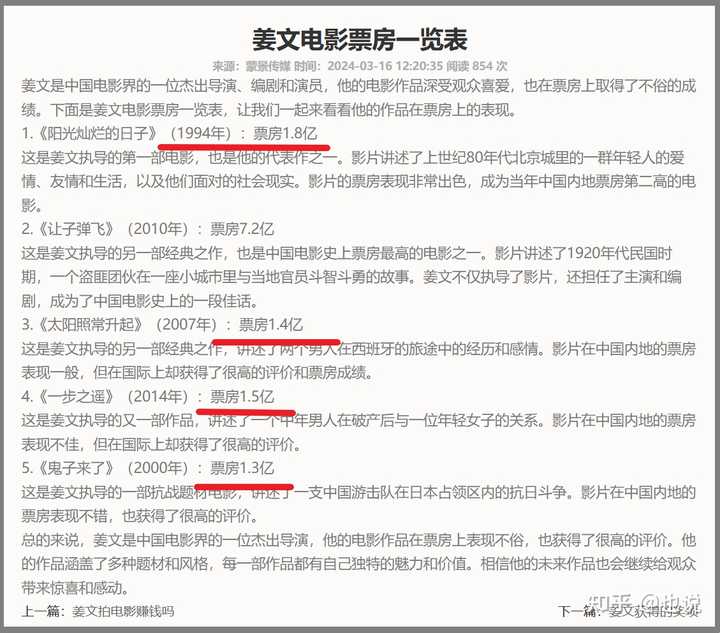

他也开始认真相信,电影不是讲故事,而是藏线索;不是拍角色,而是讲立场;不是面对观众,而是对着一小撮左派粉丝搞个文化游戏。 从此之后他拍的每一部电影,都不再是正常意义上的“电影”,而是成为了一场场“姜文主题研究”考试,一部比一部玄,一部比一部不讲人话,一部比一部亏得惨。 你随便回顾一下他拍过的那些片子,哪一部真正赚过钱? 1994年,《阳光灿烂的日子》,改编自王朔的《动物凶猛》,里面的马小军就是个典型北京混小子,人设自然,情节流畅,观众爱看,说是中国青春片的起点也不为过。 |

|

|

但票房呢? 当时两百万美元的成本,票房不到五千万人民币,连宣传成本都填不上,纯靠后期文艺片圈子吹出来的名声。 很多人现在回忆说那是神作,其实当年上映的时候,根本没火。 媒体说它是票房冠军,那是因为当年电影市场一地鸡毛,和今天不能比。 真要拿现在的标准算账,那片子就是一个亏损项目。 接下来2000年拍《鬼子来了》,三千万投资,票房呢? |

|

|

两万美元。 对,没打错,真的是“万美元”。 这片子拍完之后在戛纳拿了奖,但被国内禁映,基本没有观众见过。 剧情确实刺激,是一个日本兵被农民绑架的故事,最后被逼到极限。 你要说主题尖锐行,那也得有人看到吧? 结果没人看着你说你是导演天才,有什么意义? 他拍这片子不是给观众看的,是给评委看的,是给文艺青年的朋友看的,是给那群总爱谈“反思”“深度”“人性”的人准备的。 而这部分人,是撑不起一部电影票房的。 2007年,《太阳照常升起》,终于开始真正变成谜语人。 |

|

|

这片子四个段落拼在一起,每段之间基本没什么实质联系,全是意象堆砌,人物像符号,情节像梦境,观众看完只有一个感受:没看懂。 投资五千万,票房两千万,亏损三千万(肯定不止),成为当年业内经典的“投资惨案”。 但姜文自己开心得不得了,到处说这部电影是上帝给他的灵感。 他开心不代表别人开心,观众不买账,你自己过瘾也没用。 你要做装置艺术、做行为表演,行,你别说自己是商业导演。 但他偏不,他拍的明明是小众作品,却拿着导演招牌到处募资拍大制作,赔了还一副“我不屑市场”的样子。 2010年,《让子弹飞》,终于意外走大运。 |

|

|

这片子确实是他生涯中最成功的一部,1.6亿成本,6.37亿票房,赚了八千万左右。 但你仔细想想,那不是他一个人完成的奇迹,是整整一个团队的集体产物。 剧本是改编马识途的小说《盗官记》,不是原创;人物设定清晰,葛优、周润发撑住全场,冯小刚还贡献了一个短暂但精彩的客串;台词金句频出,全靠编剧团队精打细磨,不是他一人拍脑袋出来的。 而且这部电影的对白其实是很白话的,哪怕你啥也不懂,也能笑,也能被吸引进去。 就是这样一部大家终于能看懂、能共鸣、能走出影院还记得剧情的电影,他却得出了个结论:观众开始喜欢隐喻了。 他误会大了。 他以为观众是因为看懂了象征、读懂了深意、摸到了“路线图”,所以才买账。 他不愿意承认,那是因为他难得拍得通俗,拍得清楚,才被观众接纳。 于是2014年,他拍了《一步之遥》,一下子就翻车了。 这片子简直是“子弹飞”的反面教材。 剧情混乱,节奏拖沓,台词抽象,人物莫名其妙。 拍出来之后,观众集体懵逼。 表面上是讲一个选美事件背后的权力斗争,其实整个片子就是一场“姜文的精神剧场”。 你看姜文在片中一会儿是选手,一会儿是评委,一会儿又像主持人,完全搞不清角色定位。 舒淇和葛优都没救回来。 3亿投资,票房5.1亿,表面看回了本,其实加上宣发、营销、渠道分成,一样是亏。 投资人对他开始警惕了,观众也开始转身了。 不是不尊重你的表达,而是你表达得太乱了,根本没法接收。 到2018年,《邪不压正》,姜文终于彻底疯了。 |

|

|

这片子本质上是“北京胡同文化拼贴+中年危机发泄”。 彭于晏演的主角完全没有推动力,许晴成了大型符号摆件,廖凡演了一个永远一脸疲惫的老北京汉子,剧情根本没有主线,就是一堆人在胡同里绕圈,绕着绕着姜文突然说句“你懂不懂正义是什么”,然后开始打光、升格、配乐、特写。 观众彻底看傻了。 投资三亿,票房4.6亿,又是亏。 2024年这部《你行你上》,算是姜文整个人的隐喻路线翻车现场。 表面是郎朗传记,实际上是用钢琴比喻国家路线,用人物名字玩冷笑话,用车厢编号搞政治暗示。 观众进电影院看个郎朗,结果被按着脑袋看了两小时历史讲座,一帧画面藏三层暗示,连尿都得往左呲才能符合立场。 票房最终肯定到不了一个亿,成本两亿多,直接扑街,血亏成狗。 到这一步,还能说姜文是商业导演吗? 他的电影除了《让子弹飞》,每一部都在赔钱。 他拍电影不是为了观众,而是为了“藏密码”;不是为了讲人话,而是为了“写论文”;不是为了让人懂,而是为了显得别人不懂。 他自己不讲故事,反过来怪观众不够文化;他电影没人看,就甩锅说观众被“快餐文化腐蚀”。 这不就和当年的老文人一样? 写个诗没人看,就说大众没品味。 更讽刺的是,现在还有一堆人迷信“大院子弟”这块牌子。 觉得姜文是“文化贵族”,是“体制之子”,是“红色血统”的电影传人,只要他拍,就得吹;只要他说,就得听。 他们动不动拿“你不懂艺术”压人,动不动就说“姜文的伟大不需要票房证明”,可他们就是不说一句实话:姜文的电影,这么多年,除了《让子弹飞》,基本部部亏。 你看张艺谋,人家现在还能拍出《悬崖之上》《第二十条》,还能结合主旋律和类型片。 你看陈凯歌,早几年也玩玄的,后来知道不行,干脆去拍主旋律,起码不赔。 而姜文呢? 还沉迷在自己脑补的“意识宇宙”里不肯下来,搞得越来越像一个在黑板上讲解高维时空的人,底下学生全跑光了,还自我感动说“你懂我者,必是知音”。 电影不是哲学教材,也不是文字迷宫,观众掏钱买票是来看戏,不是来看你玩隐喻解谜游戏的。 讲故事这件事,在电影工业里永远是第一位。 姜文不是不能讲,而是他早就不屑讲了。 他把导演当成一种“文明布道者”的位置,他早不想讲故事了,他是想讲道理,是想教观众做人、做事、做梦。 可惜现在这个时代,观众比导演清醒多了。 票房就是选票,市场就是镜子。 再怎么玄之又玄,没人买账就是没人买账。 姜文靠《让子弹飞》吃了十几年老本,到现在已经把自己的“姜学”烧成灰了。 再继续下去,他就连“被理解的资格”都快没了。 你可以拍失败的电影,但你不能永远拿观众当傻子。 |

|

|

你可以讲理想、讲历史、讲思想,但你不能永远让人花钱来看你念咒。 时代在变,观众在变,只有他,还沉迷在自己那碗醋里不肯出来。 饺子都没了,锅也糊了,他还说醋是灵魂。 结果呢? 观众走了,票房没了,就剩下一桌冷冷清清的饭局,还有他自己,坐在中间,自顾自地说着那些没人听得懂的片段话。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

因为观众从来都不是因为姜文导演的电影“隐喻风格”而追捧。 《让子弹飞》真正能火遍网络的,是因为用犀利、简短、幽默的语言,撕破了时代下很多不正常现象,替网民总结并说出了大家说不清、不敢说的话,让人拍案叫绝。 比如:“前几任县长把鹅城的税收到九十年以后了”。 |

|

|

比如:“豪绅的钱如数奉还,百姓的钱三七分成”。 |

|

|

比如:“请客、斩首、收下当狗”。 |

|

|

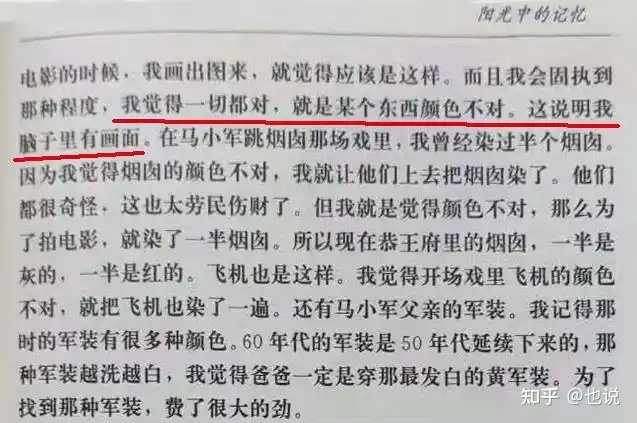

还有更多咱们不在这里一一列举了。 这些台词重要的不是隐喻,因为非常浅显几乎是“明示”了。 而是在给观众传递乐一种能和时代下很多乱象对应,立刻“秒懂”会心一笑的感觉。 语言简短、犀利、押韵,让人能过目不忘,甚至在心里留有回响。 现实里再看到那些让人想吐槽的事情,总有一句简单的台词,成为“嘴替”能脱口而出。 这才是《让子弹飞》这部电影,被网友不断剪辑、解读,提炼成为“语录”,并不断二创、引用的原因。 否则光说隐喻的话,《太阳照常升起》的隐喻更多,能坚持看完的人则更少。 另外,姜文从来也不是“票房标杆”的导演。 在《让子弹飞》之前,甚至大众对姜文更多印象是“有阳刚之气的演员”而不是其导演的身份。 从1987年的《芙蓉镇》、《红高粱》两部现象级作品电影,到后来《北京人在纽约》,《有话好好说》里面执拗较劲的老爷们儿形象,这些才是观众对“姜文”作为电影人的深刻印象。 老、爷们儿:北方话,指阳刚的男人,不是“老爷、们”。 姜文作为导演的第一步作品《阳光灿烂的日子》当时的确造成了社会的关注,但也不因为“隐喻”,而是题材。 马小军,代表的是70年代初北京大院子弟的生活,里面的时代背景特别鲜明。 |

|

|

日本版本叫做“太阳的少年”,政治时代感更强一些 这种打开记忆阀门的背景共鸣,击中了当时作为消费主力的50、60后人群。 实际上,在电影上映前后,出现了不少反应插队、知青、大院生活的电影、电视剧。都很火。 而且这部电影他拍的的确很用心,据说把几个小演员专门找了个军队大院,关进去“养”了半年,让每个人都带上了明显的时代烙印。 拍摄的时候胶片“烧”了25万尺交卷。差不多是其他导演的五倍。 |

|

|

这部电影到底票房赚了多少,有很多版本,比如有网站最夸张的说票房1.8亿。 很显然,小编并不知道1995年,“万元户”都算大款的时代,1.8亿人民币是什么概念。 |

|

|

同样是1995年,中国电史记录的第一批“引进大片”,州长主演的《真实的谎言》成为了票房成为冠军,总票房多少呢?全国1.03亿人民币而已。 作为一个北京人才更有感触的《阳光灿烂的日子》,有1.8亿票房是不太可能的。 至于这部片到底多少票房,有说5000万的,有说2万美金的(其实是《鬼子来了》的海外票房),很混乱。 原因是1995年,全国并未建立统一的数据票房统计系统,很多电影院都是工厂、机关、学校的礼堂放映,内部工会组织发票,根本无法统计标准票房。 国家电影专资办2010年才成立,此前哪怕统计票房也是随便写,很多影院为了吸引眼球,经常夸大宣传。 海外大片因为分账需求,可以按照拷贝数量和放映场次粗估,但国产片很难这么计算,因为要不是只用花一个租拷贝的钱,很多学校机关都不会放映。 |

|

|

1995年,海报都是手绘的,州长被画的像黑人 而当年商业影院的市场的票价,国产片也不过3~5元一张,成龙的《红番区》才能和国外大片一样,达到10~20元的票价(当年0.95亿大陆票房)。 当时中影公司规定进口分账大片最高限价20元。??但只有少数设备先进的杜比影院能达到。 姜文作为一个“新人导演”,影片内容又是比较敏感的北京70年代大院叙事,排片率也不太可能达到比肩成龙、阿诺的程度。 因此,5000万说法,存疑。 考虑到票价的差别,如果真实5000万票房,意味着观影人数,三者几乎是一样的。 虽然当年已经经常去影院了,但为了不闹笑话,去找了一下网上的1995年电影票实据。 查到青岛某电影院,95年票根,在“肆角”的票价上,盖了“贰元伍角”的修正戳。 佐证了当年国内电影片,其实在3~5元左右为多。 |

|

|

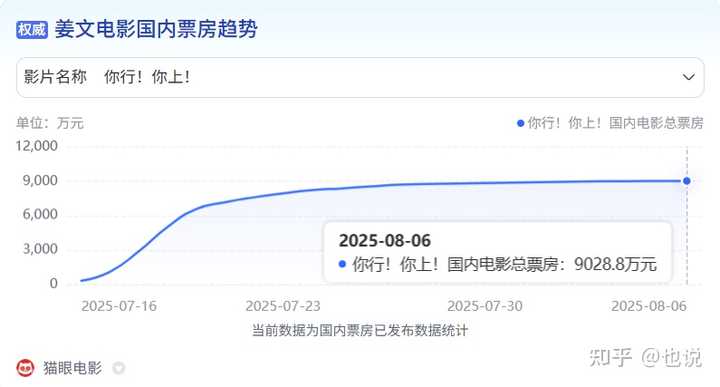

后面的几部姜文导演作品,票房就很清晰了: 《鬼子来了》(2000) 未公映票房据说海外2万美金。 《让子弹飞》(2010)? 投入:制作成本1.1亿 + 宣发0.5亿(总成本约1.6亿)。票房:总票房6.37亿(分账票房2.41亿),净赚约1亿。以下票房数据来自网络,如果有错漏欢迎指出纠正。 ?《一步之遥》(2014)? 投入:3.5-4亿票房:5.14亿,亏损。考虑到院线分成和各种税费,一般电影票房要2~3倍于投入成本,才能盈利。 ?《邪不压正》(2018)? 投入:3-4亿票房:5.83亿,亏损。考虑到院线分成和各种税费,一般电影票房要2~3倍于投入成本,才能盈利。 所以综合看,姜文作为导演,从来不是“商业成功”的典型。 当然,这里并不否认姜文作为导演的成就。 他的电影有浓烈的个人色彩和文化符号标志,充满了男性荷尔蒙的美学与黑色幽默,大量的观众喜欢并非常适合网络时代传播。 如果今天有哪个地方拿到版权,建一个让子弹飞主题的“鹅城文化”园区,相信会有不错的市场。 聊远了,我们还是回来说《你行你上》的票房。 但是《你行你上》,内容上其实和《让子弹飞》相距甚远。 虽然都是“充满隐喻”,但对于时代的黑色嘲讽与那些标志型简短、犀利的语录,没有了。 从票房看,曲线一直很平滑,这就意味着上映后并未出现网友自发传播的“爆发性”口碑升温。 |

|

|

整个故事是“生活流叙事”,没有了《让子弹飞》里面的枪战、谋算、高密集荷尔蒙爆发的男性张力。 男人与女人,马匪和师爷、县长和老爷的快节奏对抗爽感消失。 最重要的是。 在《让子弹飞》中,所有隐喻其实都是服务于故事的,都是在讲述以“鹅城”象的征阶级压迫下不同派系人的利益与算计。 只不过这套根本利益的玩法,在今天的社会很多场景下依然存在。 观众可选择性解读。 但《你行你上》中,大家看到更多的,像是隐喻象征堆砌在一起,能看出或许象征了什么,但没有了让人拍案叫绝的形象带入冲突。 打个比喻的话: 《让子弹飞》像是一个寓言故事,故事本身就足够吸引人,而读懂了故事,大家也就能明白作者想表达的是什么东西。 《你行你上》是个灯谜,整个谜面平淡,最多算得上押韵,就是让人猜这几样“东西”,没有什么深刻道理。 |

|

|

《姜文和他的电影们》访谈中聊如何超越简单想象力 节奏上, 《让子弹飞》是姜文最“来劲”的一部电影。 《你行你上》则有点“软”了。不兴奋。 语言台词上, 《你行你上》台词密集夸张,却缺少《让子弹飞》里面的干练、紧张、回味悠长。 讽刺指向上, 《你行你上》里面讽刺的有鸡娃教育,崇洋媚外,强调的有民族自强等,但都不是时下最激烈、敏感和大家能共鸣的东西。 《让子弹飞》则隐喻的是“剥削与反抗”的最底层革命精神。 这个东西在任何时代都是有必要的,而且是当下的打工人和资本博弈中最能深切体会到的。 |

|

|

总之, 从姜文作为导演的作品来看,这次排片和宣发都过高估计了市场反映,从作品的内容、语言来看,绵软唠叨的叙事没能突出姜文强烈的个人色彩与男性荷尔蒙魅力。 如果幻想一部他应该去拍的东西,那里面应该要有袒露着胸膛的真正男人,要有枪,要有成熟释放着性魅力的女人,要有犀利有又黑色幽默的台词,要又强烈的节奏和视觉冲击力。 就像是《被解救的姜戈》、《墨西哥往事》、《老无所依》这类的电影。 |

|

|

AI:警察、枪、男性、视觉冲击力、幽默版权声明:回答未授权任何知乎外平台使用,如有侵权将投诉并追责。 |

|

|

如何看待2025年bw某展台邀请韩国coser,且该coser被举报、被抨击等现象?1132 赞同 · 357 评论 回答 |

|

|

马斯克发现,即使裁掉80%的人,也丝毫不影响工作,这表明很多员工的高薪只是一种变相的腐败,你怎么看?2 万赞同 · 1029 评论 回答 |

|

|

愿景娱乐员工因发烧 38 度请假一小时被 HR 辱骂,人社局已介入,怎样看待此事?反映出哪些职场问题?7098 赞同 · 345 评论 回答 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

比之民国三部曲,乃至于更早期的作品,《你行你上》的姜文显然走上了“做饺子”的反面,醋与饺子味道的冲突实在太过严重了。 姜文为了“醋”,极度削弱了视听语言的丰富性,强烈的情绪与戏剧张力也显得较为疲软、强行,有一种阳痿的欲振乏力之感。这完全达不到一贯的水平,且每一段落的结尾剪辑都是对情绪高点的突然切断,砍掉其延续性,证明了他的有意为之,至少在一定程度上是如此。 而在传统戏剧的文本层面上看,执行深层概念和主题的意味更强,戏剧情节、人物塑造本身的功能则很弱,甚至不在意这个方面,很潦草地完成了每个段落。民国三部曲其实也是这样,但因为视听语言丰富,情绪张力十足,在观感体验上撑住了,让情绪补充了戏剧上人物和事件的缺陷,非常外化的表现与叙述得到了直观的渲染加持。 而且,民国三部曲的段落内部节奏也很好,直接强化了人物冲突,虽然来自于传统的情节和动机会相对单薄、干瘪、生硬、缺乏合理性一点,在更直观的冲突感与情绪的刺激之下,也会不再明显。 但是,这一次的各直观方面都比较苍白。姜文试图以此做出一种反向的强情绪,打破表面的激昂和成功感,作用于“只能扭曲地相对达成”这个现实结果。但由于传统戏剧层面的完成度依然是一贯的程度,观感就彻底无法挽回了。 这是姜文在创作中的问题,同时也是他不在意的部分。一切都围绕着他的设计与表达而运转,他人、类型化的观感与诉求并不是优先考量事项,甚至传统戏剧层面的完成度---人物塑造、事件合理性、行为驱动力、关系扎实度---都要靠后站,只有他的强烈概念、象征式表达系统是优先的,一切层面的一切要素都为其服务。 而这一次,姜文想要制造强情绪的打破,也就与观众体验、类型化标准,产生了巨大无比的鸿沟,不再有此前基于强情绪、快节奏、满张力的天然契合。这也是《你行你上》的寓意。它一方面作用于影片表达,从每个个体人物到“东方或西方”之群体,每个存在面对着“登上屋顶与天空”这一绝对理想化的至高点,被期待、问询着“谁行谁上”,最开始是东方失败、西方可上,随后的真相则是“谁也不行,谁也上不去”。 同时,它或许也是姜文对观众的发声,我行所以我上、我拍,你如果行就自己上,反之就不要对我指手画脚。这种自傲十足、甚至狂妄的态度,正是姜文的一贯作风。 本片的表达,从东西方的角度出发,构建了多重的指向性。姜文区分了拉赫老柴霍洛维茨与贝莫肖,分别形成了东方和西方,分属于俄罗斯与美国。这也让本片的表达带上了强烈的当代语境,准确地符合了俄乌战争后的时代现状。同样准确的,还有姜文对现实中郎朗、古典乐界的借用。 片中主要用到的几首作品,贝五钢协,柴一,肖二,拉三,分别属于“俄--苏--中”与“西方”,承载了主题寓意,也确实是郎朗最拿手的几个东西。姜文用的很准,也延伸出了他自己的表达用意。柴一的“俄”在最开始,三连音是中断的,甚至逐渐演变出了“弹成中国曲子”的形态,即东西方的无法融合,而一直处于“融入西方”之成功的尼古拉,最后也是个只会反复三连音的疯子,需要郎国任在梦境化的场景中才能治疗他。 而在戏剧层面,也只有在这种梦境里,才能解决“救尼古拉(完美形态的现实郎朗)”与“让电影里的郎朗能够救场尼古拉而成名(走上现实里郎朗的成名之路)”的天然矛盾,现实里的郎朗确实是救场演《哥德堡变奏曲》而成名。所以,尼古拉就是现实里的他,也是电影里的他的偶像,完美形态,却同样弹不完柴一。而且,姜文的整个设计思路,表达方式,赋予概念,确实结合了当代古典乐行业的情况,并不是艺术,反而是各种世俗化的集大成。 它集结成了郎朗这个人。他以中国人的身份荣登西方古典乐行业的地位巅峰,却未必是艺术的巅峰,只是取得了世俗化的名利巅峰。这也同样是很多人诟病他的重点,“炫技而不通作品内里”。同时,他带来的中西共融,从肉身与场域的融合,到东方文化与西方文化的融合,也都与其艺术能力一样,是虚幻的成功。这确实完全符合了郎朗这个人接收到的认知与定义。虽然我个人非常承认郎朗的艺术水准,但姜文肯定会从公众认知郎朗的角度出发、借用,以便于他借此输出自己的表达逻辑给观众。 并且,这也辐射到了姜文对自我的表达,将之以艺术、主义的两个层面,落实在郎朗被改造之后的故事原型之中。对艺术的追求、对主义的理想,都受到了初期现实阶段的抑制,试图完全接受它而失败,随后的艺术与主义向往西化同样失败,最终意识到世界在两个层面的世俗化真相,因此理想只能暂时地实现在虚幻之中,大同与和谐、艺术,都是难以达成的目标。 只有姜文,能够找到如此契合、而又充分活用素材与其背后辐射到现实情境的思路,并完全地执行它。他既能符合现实情况、公众定义,也将之化为了作品表达的途径,从而做到了“既发自现实个体,又服务作者表达“的高完成度,对素材的运用水准极高,这正是他”在乎“的部分,在本作的内容中真正属于”电影“的那一部分。 他对很多表意都不做传统戏剧层面的交代,如结合场景的很多段音乐伴奏,分别归属于上述几个作品,却并非每次都确切点明,需要观众了解作品、自行听出,才能与段落的剧情、任务状态相结合,贯通出表达全貌。甚至于,他根本就不太给出相对完整的传统叙事化内容,而是依靠极高完成度的直观呈现。 例如最后的部分,郎朗坐到美国音乐厅的处理,平行剪辑所强调的现实中“各处一地”,柴一俄三连音带来的郎朗瞬移,俄国与中国的元素同时出现在美国的音乐厅,又以之前的现实而反衬出此刻的梦幻,伴随着音乐厅场景中过度的美轮美奂。与之相似的是,郎国任救活疯魔尼古拉的段落、向郎朗高喊的太阳段落、父子坐直升机“去美国演出”的段落,都具有强烈的梦境感。 在姜文想做、认定自己需要做的时候,他依然能给出强烈的视听效果、情绪对撞与发展矛盾的效果。但于本片的表达而言,为了表现多层面成功的虚幻性,姜文需要故意切断这种强烈感,也就在客观上导致了观感、情绪、张力同步匮乏的结果,对观众而言堪称磨难,也确实忽视、或者说舍弃了一般意义上非常重要的“平衡”。 这是一般意义、通常标准上的“必要”,但姜文从来就不是一般或通常之人,因此只能是对他而言的无关紧要之事,作品也相应地成为了100分的姜文电影,以及未必良好的电影。 |

|

打卤面之所以好吃,得是面条和卤拌匀了一起吃。如果说面条不要了光喝卤,这还能叫吃打卤面吗? 观众口味变化不大,任何时候,走进电影院的观众口味都差不多。关键在于,影片的表层故事能不能与深层含义契合,然后引起观众共鸣;还有就是影片能不能使观众得到某种意识方面的价值。 这两点是观众观影的基础,也是一部电影能不能在社会上掀起讨论度,引起关注的基础。如果回答是“不能”,或者其中一点是“不能”。那么,影片遇冷就是必然。 |

|

|

影视作品制作与文学作品写作有共通性,那就是两者都是创作者用形式向受众传递信息并且在搭建的理想空间中使受众产生一系列意识活动(包括情感、思考、联想等),也为受众的生活提供可参考的间接经验。但是,影视作品又与文学作品不同,那就是它受到的限制颇多。文学作品的载体是文字,作者包揽了创作活动中的一切。影视作品则不然,它有编导,有演员,有其他工作人员。尽管都是按照编导引导工作,可是每一个人都是一个个体。他们的表现还是会存在细微处的不同。而从观众角度来说,视听形象是被固定的,而且是编导与演员固定后传递给自己的。这与阅读活动中,读者通过作者给出的信息自己构建书中的理想空间是不一样的。观众不是读者,至少不是那种能被第一人称代入的读者,他始终是从一个“他者”“看客”的视角切入的。也就无形中带有了评判的视角。 而影视制作者,则不然,编导是故事的引导者和搭建者,他们相当于文学创作的作者,或者说是故事的叙述者,是以全知全能的视角在讲故事。而演员因为需要融入角色,自然而然地成为了类似小说中第一人称叙述的“我”。因此,最有代入感的是演员。 所以,影视制作不同于文学创作,天然就带有几方视角的限制。能打破这些限制的,把观众拉进影片时空场景的,都是少数的,也基本都是佳作。而能把观众拉进影片时空场景的,只能是引起共鸣和为观众提供意识方面的价值。 好,上述说得有些啰嗦和晦涩,不过这是前提。 一部电影搞隐喻和象征,不是不可以,但是不能太偏颇,否则适得其反。 我们要知道,隐喻和象征无论多么晦涩、巧妙,都离不开内容与形式这两大要素。而且越是好的隐喻与象征,这两个要素越是关系紧密。内容通过形式得到更好的体现,形式通过内容变得与众不同。这就说明隐喻与象征的形式和内容不能随意搭配,而是要能契合,要能相辅相成。形式与内容的撕裂,往往不会使得这种婉曲式的艺术表现呈现出很好的效果。 象征主义的评论方法,就讲求“因象见意”。当然,随着象征主义的发展,“象”的多元性使得解读往往伴随着困难,也伴随着过度解读。然而,这并不意味着象与意的彻底脱离,总是有各种带有直观性的联系,只是受众通过象推测出的意是什么,不尽相同。甚至把一些没有意义的象也可能当成了含有意义,在那里去解读。 《你行!你上!》遇冷的一点就是无法与观众产生共鸣,也没法提供观众多少意识方面的价值。有人解读来解读去,实际上无非还是那些政治、社会、历史方面已经被大家讨论、批判甚至谩骂过的旧谈。之所以说是旧谈,是因为如果在二三十年前拿出来说确实新鲜、大胆。而随着信息时代到来,阴谋论、厚黑学等论调的渲染,民众接受所谓负面信息的积累已经远超二三十年前。在这样的环境下,旧谈本身就使人索然无味。提供不了什么意识方面的价值。因为做短视频的敢说敢骂甚至连造谣都有,文字平台更是免费传得到处都是。你一个需要观众掏钱花时间看的电影,讲的还是旧谈。注定唤起不了大众的共鸣。反而是存在信息茧房的一些群体,一个不经意看出了苗头,一拍大腿觉得发现新大陆了似的。 实际上,他们反而成了小众。 如果只是内容上的旧谈,怎么怎么起家,怎么怎么发展,出现多少荒唐,成绩与荒唐怎么并举(注意我的隐喻),倒也不是不能说。通俗电影,诚如我之前回答里所说,不追求主创的全新发现和探索,可以说谁都知道的道理甚至废话。但是《你行你上》显然不算通俗电影,至少目前被解读的是这么以为的。那就麻烦了。 它的表层故事与内核,起码是大众解读出的所谓内核,是具有撕裂性的。表层故事,就是一个鸡娃孩子学钢琴的故事,然后在这个过程中遇到不少有个性到怪异的人物形象和出现带有“癫”性质的情节。甭管玩现代主义,还是后现代主义。表层上就是这么个情况,而且注意,表层的故事是连贯的。而所谓解读出来的内核,大多是破碎不连贯的。 如果你要是什么都得找个隐喻和意义。你会发现有些情节甚至还能说在影射人类从母系社会过渡到父系社会。有没有,能不能找到? 人类社会是具有绵延性的,人类的语言反映的也是客观世界的种种。从古至今,不同时间段的人类社会其实都有一定的共通性,而且人的际遇也往往带有共通性。这就难免反映在观念及语言中。 所以,有时候A出现的事,可能B用来形容的事也有相似性。你可以用B来隐晦地指代A,这就是隐喻与象征的实质。但是你不能说所有出现的B都是A。《你行!你上!》到底真的是有那么多的所谓内核,还是被附会上的内核,目前看来已经不重要了。 假如是被附会上的内核,就像我说的,这都是旧谈,已经重复重复再重复了。已经没有使观众感到“陌生化”的新奇感了。如果有内核,那么形式上的表现与这个内核存在生拉硬套的关系。主创不是先有一个素材和故事,然后决定延展出什么,而是变成了先有主题思想,然后随手拿过来一个素材硬往里面塞。很多人说这部电影为了醋包的饺子,我说不是,应该是看着是饺子,结果一口咬下去,皮里面没有馅儿,包的是醋! 这不叫饺子,我也不知道是啥! 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

因为这个故事实在太烂了 本身就是无聊透顶的音乐天才成长记 这有啥好看的呢 人家奥本海默还能往深刻上讨论,朗朗讨论啥呢? 鸡娃?还是钢琴天才一路开挂谑对手的爽文? 姜文这部电影根本就没有饺子 所有故事片段感觉都是优先为了醋服务 也压根没有讨论音乐 艺术等等这方面的意愿 故事性一塌糊涂 极其无聊 角色都像甲亢 后半段整个就是加强版让钢琴飞 我有点觉得不解的是 一般不能公开说的,导演偷偷暗示,这才叫隐喻 但是姜文这电影里表达的东西好像也没什么不能说的呀 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

醋:隐喻。 饺子:电影质量,包括视听、故事等。可以有短板,但也不能都是短板。 以前饺子蘸醋能把观众喂饱,慢慢的饺子越来越不好吃,醋越来越多。 现在:醋汤里泡着醋馅儿的饺子。 好这么独特口味的人毕竟是少数。大部分人还是想去吃顿好吃的饺子。 |

|

姜文打四个嗝,旺座都说这是四渡赤水,姜文吃了五个饺子,旺座说这是五次反围剿。姜文去河里洗个澡,旺座说这是渡江战役。 姜文有句话说的好,作品是创作者和观看者的共谋。也就是说一部作品的完整没有看客的二次主观意识点缀是不完整的!很多电影其实姜文是从A想到C,上映后再观众则搞出后面的DEF。当然好的共谋是在作品精彩,利益深刻,玩味十足,思想张弛,立意空间大的基础上加上观众的二次加工,一部经典便诞生了。但作品如果并没有那么出色,或许本身就没有太强的思维拓展。硬要给他把123456的观点嫁接上去,那就是画蛇添足,无病呻吟,这偏偏是当下有点认知,但阅历不够,思维低幼,情绪旺盛,玩梗无度的旺座有的毛病。 |

|

某音上都刷不到预告、切片、解说... 我就猜到应该很烂的片了 上一次肥婆励志减肥片,那个宣发叫一个猛啊 短视频真的每4个视频,就有1个相关的 |

|

第一,建政圈的出了名的爆金币爆的少。 第二,建政也是有阈值,建政圈的阙值越来越高了,姜文真的怀念那个年代,下次找黄轩当主角,找刘德华客串下。 |

|

隐喻派已经没戏了,不让说的你隐喻了广电也能看出来,让说的老百姓懒得看你脱裤子放屁。 你以为现在还有老七视察片场啊? |

|

说说题材吧,朗朗的价值在哪里? 现在整个钢琴行业都崩坏… 上一二十年流行的少儿培训班中 目前看来钢琴是最没用的技能没有之一… 同类的古筝都比钢琴好过。 当年是 纯滤镜… |

|

观众去看什么呢?连基本的故事都讲不明白 要是爱隐喻,就直接上架b站吧,等up们一个个去解析,我们直接去看解析就行了 让子弹飞观众看到的至少是一个还不错的故事,你全都隐喻这隐喻那,观众电影院两小时都不知道你讲的啥,看完了被问还不好意思说自己不懂,谁去看呢? |

|

主要是题材没意思。 我对郎朗自传题材电影。 完全没有一丁点兴趣。 哪怕我很喜欢姜文的电影,我也一点兴趣都没。 因为整个故事肉眼可预见的缺乏冲突性和乐趣。 当然也许可以怎么改编出来。 但是who拓麻care 就姜文平时的尿性,如果他能和韩寒合作一把。 改编韩寒的小说他的国。 那我一定买票支持。 当然我不觉得拍的出来。 |

|

不是隐喻风格遇冷了,而是他始终摆脱不了大院子弟好为人师的那股子浓重"爹味" "大院子弟"是时代产物,这群人的走红也是时代造就,但他们这群人现在仍沉迷于那个他们辉煌的时代无法自拔 脱离了时代、脱离了人民群众,可不就要遇冷了么 不止姜文,王朔、冯小刚们莫不是如是。 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

|

|

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |