| |

|

| 阅读网 -> 人物音乐 -> 为什么现代二胡大师的《二泉映月》和阿炳的原奏差距那么大? -> 正文阅读 |

|

|

[人物音乐]为什么现代二胡大师的《二泉映月》和阿炳的原奏差距那么大? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

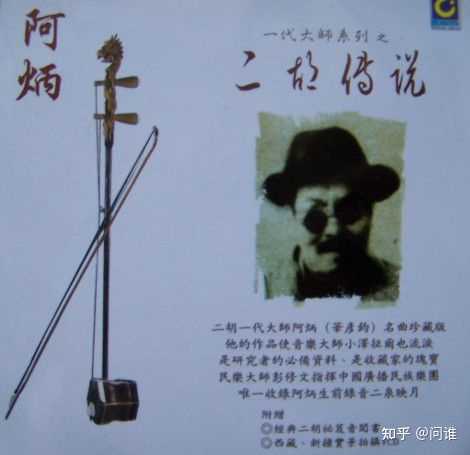

为什么现代二胡大师的《二泉映月》和阿炳的原奏差距那么大? 关注问题?写回答 [img_log] 音乐 二胡 二泉映月 为什么现代二胡大师的《二泉映月》和阿炳的原奏差距那么大? |

|

阿炳从没想过、表现过自己悲惨,他听说有人大老远跑来给自己录音,很高兴地演奏了一次。 后来的演绎者无一例外地拿出一副悲天悯人的样子,在那里表达阿炳是多么悲惨。 这根本就是两码事嘛! 阿炳在拉自己的得意之作。后辈们在说阿炳惨。 |

|

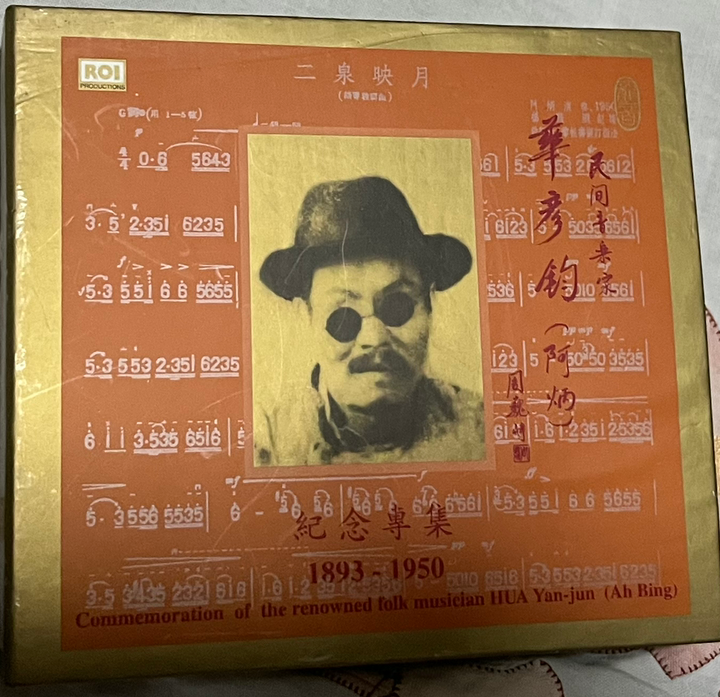

听过阿炳拉的原曲,也听了多位当代二胡名家的演奏,从技术和艺术效果上,两者不可比。 阿炳是街头艺人,他没受正规音乐训练,只是看别人拉什么跟着学什么,街头演奏也没有什么技术上的高要求。 1950年为他录音前,他已两年没有拉二胡。原因是两年前他被人力车撞倒,琵琶摔环,二胡蛇皮撞破,晚上弓弦上的马尾被老鼠咬断,一天里发生这些事,他认为不是好兆头,从此不再拉琴,此时拉曲有些生疏。同时他已病得严重,自己身边也没合适可拉的二胡,是临时从乐器店借了把二胡,琵琶也是来录音的民乐研究员借给他的。演奏已生疏,乐器也不是自己习惯的乐器,当时很难要求他有出色的演秦奏。 用的是刚从国外买的钢丝录音机,当时是很先进,但与现今的音响效果没法比,我们现在听到的是阿炳原曲又是从钢丝录音机转录到唱片上的,效果已打折扣,唱片至今半个多世纪,效果更差。 |

|

|

当年使用的录音机 |

|

|

当时借用的琵笆 而现今的二胡演奏家,都是少年时即得专业人士培训,能进音乐学院的只是其中极少数佼佼者,毕业后能成名家的更少,用的二胡质量更好,音乐效果更不必说,听几十年前阿炳原曲唱片与听现今二胡名家的演奏,自然有巨大差别。 但是,没有阿炳,就没有今日的《二泉映月》和另外五首琵笆、二胡曲。 《二泉映月》能被抢救性保留下来,也有些偶然。 无锡人黎松寿是阿炳邻居,喜二胡,曾向阿炳学习,对阿炳拉的曲子十分熟悉。 黎松寿在学校教音乐,他到南京向二胡名家储师竹学二胡,上课前无意间活动手指拉了后来定名为《二泉映月》中一段,储师竹问是什么曲子,黎说是我们无锡街头艺人拉的曲子,阿炳说这曲没有名字,只是瞎拉拉。储要黎完整拉一遍,听后激动地说,这是呕心沥血杰作,绝不是瞎拉拉能成的。 正说间,国立音乐学院杨荫浏教授进来,讲到阿炳,黎松寿讲到阿炳现状,身患重病,日子艰难,杨先生深为其忧。 不久,南京无锡解放,国立音乐学院改中央音乐学院,搬天津,杨荫浏任音乐学院器乐研究所所长。1950年6月学院配发了一台进口携带式钢丝录音机,8月暑假时,杨荫浏与民乐研究员曹安和到无锡,为阿炳录音,9月2日,先用5分钟录了那首阿炳常拉的曲子,问曲名,阿炳说没名字,想了很久,说:就叫二泉印月吧。当时广东音乐《三潭印月》已很流行,估计是由这想到二泉印月吧。杨先生提出用“映月”好,阿炳欣然同意,《二泉映月》从此保留下来。 录音机倒带重放,阿炳听了,激动不已,问还能不能放,杨先生说,按说明书讲放十万次也不失真,阿炳天真的说:这东西贵不贵,我也想买台玩玩。 然后录了二胡曲《听松》、《寒春风曲》,第二天录了琵笆曲《大浪淘沙》、《昭君出塞》和《龙船》。 阿炳觉得演奏的还不够好,其他曲子待以后再练习练习,熟练后再录。杨荫浏先生同意,想等寒假或明年暑假时再录。三个月后,阿炳病逝,他那些尚没录音的许多乐曲,随他的离去洇没世间。 阿炳已去,因录音而保存下来的《二泉映月》传遍全国,走向世界。 50年代,钢丝录音的《二泉映月》灌制唱片,广销海内外。 1959年十周年大庆,对外友协精选十首民间乐曲制成唱片赠参加盛典的外国友人,《二泉映月》是其中之一。 1985年,在美国获世界十大音乐经典之一。 彭修文将此曲编成乐合奏曲,吴祖强改编成弦乐合奏曲,何占豪等改编成小提琴独奏曲,丁善德改编成弦乐四重奏等。 1997年阿炳音乐入选世界记忆名录。 2008年,无锡藉二胡演奏家邓建栋在维也纳金色大厅演奏此曲。 2007年《二泉映月》做为嫦娥一号搭载音乐进入太空。 阿炳和《二泉映月》在国内拍成电影,排成芭蕾舞剧、大型舞剧,越剧等。 人们更多地是能听到众多二胡名家演奏的二泉映月。 可以说,它是影响最大,听众最多,最受人们喜爱的民乐曲目。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

原版有一种平淡的悲凉,并不是那种情绪很浓烈的演奏方式,而是乍一听很平静,节奏不紧不慢,似乎听不见什么特别抑扬顿挫的演绎。 反倒是现代人演奏的时候是刻意要去表现沉痛和悲情的情绪,段落组织更流畅了,轻重缓急更讲究了,好几个位置那是演绎的如泣如诉,再加上乐团协奏,氛围一烘托,那叫一个催泪。 但其实呢,阿炳是一个街头艺人,他天天拉这首曲子,拉了上万遍,赚钱吃饭。你要说他惨,这生活是够惨的,但事实上这种惨,并不是那种戏剧性的大悲大喜的那种惨烈,而是一种长久的,持续的生活状态,持续到后来甚至有点麻木,所以他的演奏状态实际上是平静的,他的一生浓缩在这首曲子里,但不代表他是天天在街上卖惨。 听过很多个版本的二泉映月,我觉得缺的就是原版这一种平静下的暗流涌动,大部分表演都是浮于表面,二胡的音色本身就自带凄凉感,再加上刻意的表演,这就好比有的歌手唱歌的时候喜欢用哭腔,恨不得跟观众喊啊,感人不感人?你给我哭!这就很不高级。 |

|

首先,琴太好了,也演奏不出《二泉映月》那种悲凉。 阿炳用的什么二胡?现在的大师、艺术家用的什么家什? 阿炳活着的时候,想都不敢想檀木的杆、包金的轴、乌木的垫板、新蒙的蟒皮。 你穿一身西装革履,开个劳斯莱斯,端个钻石的碗你要饭去,肯定没有乞丐那种凄惨的感觉。 《二泉映月》就相当于旧社会端个破碗要饭,现代大师、艺术家弄得跟皇帝早朝似的,天差地别的基础,你还想听“感情”? 就好比老和尚念经。你说,一个老和尚敲木鱼,跟一大帮人在那演奏交响乐旁边还一帮大姑娘露着大腿在那跳舞,就算都是一个曲调,那感觉能一样吗? 何况,现在的二胡跟过去的二胡声音都不一样。 底下像小盒、蒙着蟒皮那玩意叫琴筒,过去是圆的,现在都改六角的了;过去的琴杆是圆的,现在改扁的了;过去的千斤是铜的,现在是金的,而且搁俩;过去的弓子上丝弦,现在都改成钢弦。为了拓宽音域,连琴码到千斤的尺寸都改了。 现在的二胡除了外表“像”二胡,很多零部件都大加改动,早已经不是原来的二胡了。 它根本就不是同一种乐器,演奏出来能一样吗?钢琴和笛子,曲子再一样,演奏出来也是俩风格。 最关键的,是技术上的问题。 华彦钧,也就是阿炳,创作《二泉映月》,人家叫“自来腔”,靠这个讨生活的,别人给取名也叫《依心曲》。阿炳若演奏不好,他没饭吃。阿炳十多年就专研《二泉映月》,演奏不好才怪呢。 艺术家也好大师也好,纯是拿来炫技或是考级的,他们最起码有工资有五险一金,演奏得不好也不怕没饭吃。有兜底,技术上不去。而且,他们今天演奏《二泉映月》,明天《赛马》《江南雨》,后天《望春风》《一枝花》,大后天《花欢乐》《汉宫秋》,不专一呀。 阿炳一年内演奏《二泉映月》的次数,顶艺术家、大师十年的次数,就冲这个熟练度,你说谁应该演奏得更好? 现在的艺术家、大师,追求的是在维也纳金色大厅里《金蛇狂舞》一把,心想着功成名就上哪个酒店去开一瓶汉帝茅台庆祝一下,有几个见过月亮倒映在惠山泉什么样的?都说音乐能表达演奏者的心,大酒店里喝茅台的心,能跟崇安寺里喝稀粥的心一样吗? 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

中国传统音乐中,有个“哀而不伤,乐而不淫”的审美特点。阿炳的音乐大多出现于民间红白事之间,不分哀乐,便是哀乐。他的父亲是一名道士,他也当过道士,道场的音乐就更加不伤不淫了。注意这个音乐的“淫”偏向于抒情、激情乃至放浪。 当代的传统音乐演绎受西方文化影响,特别是19世纪浪漫主义,基本上是奔着一个“淫”字去的,或者“伤”得彻底。(巴赫时代的音乐也强调理性,但其实那时的歌剧也很“淫”。)所以大部分的音乐强调它的激情性。 二胡这个东西在二十世纪以前是既没品也没味,纯粹用来伴奏或者在乐队里和稀泥,要不咋从来就没有什么二胡古曲呢?真正让二胡进入庙堂的是刘天华,他既是二胡这件乐器的改良者,又是第一批二胡经典曲目的创作者。他借鉴的是西方小提琴,懂得向西方学习,但他本身也是长于江南,受民间音乐浸润,才能中西贯通,提升二胡的专业水准。 阿炳和刘天华年龄相仿,但两人出生悬殊,走的是两条道。 阿炳是个纯粹的民间手艺人,靠当道士拉琴及后来卖艺拉琴为生。习武之人讲究十八般武器,习乐之人自然是吹拉弹打样样精通,阿炳啥都会。其中,当年录音还留下了三首琵琶曲。那琵琶曲为什么不是他创作的?因为琵琶历史悠久,曲目众多,没法超越。而二胡一穷二白,啥也没有,一直跟着传统曲牌混。当年杨荫浏给他录完音,问他曲名,答不上来,没有。《二泉映月》的曲名不是阿炳取的,就像贝多芬的《命运交响曲》也不是他取的一样。 那《二泉映月》会不会本身就不是所谓的“标题音乐”呢?这就要说说中国传统音乐的曲名逻辑。 比如有个曲牌叫《山坡羊》,如果你认为它可能描写“山坡上的羊”,那就大错特错了。你要考究,可能是一篇学术论文,但绝对跟“羊”没关系。也就是说,曲牌名不是表意性的,它更接近“非标题音乐”。曲牌的音乐并不能表现什么具体的内容,它更多的是形式意义。(补充一点:评论区说到《山坡羊》溯源,这个在知网上有几篇论文,比如杨栋《【山坡羊】曲调源流述考》推测它原为北地牧歌,始名【山坡里羊】,后来又联系到【苏武持节】,这就扯得更远了。当然可以进行学术探讨,但真实来源已不可考。) 所以,假设当时阿炳给曲子起个名字叫《泉映月》,并不代表曲子要表现泉水或月亮。而对传统曲牌有深厚研究的杨荫浏,“二泉映月”只是个略具纪念意义且带点文人气息的名字而已,跟阿炳坐在“天下第二泉”旁边拉琴或者泉边月色美景是没有什么关联的。 那《二泉映月》到底表现了什么呢?也许就如传统曲牌那样,什么也没有表现。也许就如很多人说的那样表现了阿炳坎坷的人生以及复杂的情感。简而言之,《二泉映月》这首曲子最能反映音乐美学中的形式论和情感论。 现在的演绎更接近于情感论。特别是当指挥大师小泽征尔说出来“要跪着听”之后,人们更加相信自己的耳朵其实和大师差距不大。于是,情感论者在演奏时投入了更多的情感,听者在听的时候也投入了更多的情感。最后,阿炳在作品中有没有情感,有什么样的情感(真如分析者们所说那样吗),已经不重要了。 如果从形式层面讲,大众可感知的是从传统丝弦到现代钢弦的转变,从钢丝录音机到现代立体声录音的差异。还有,阿炳是个民间艺人,而当代演奏者是经过专业训练打磨的演员,本源性和工业性一目(耳)了然。至于作品本身,恐怕是首个由民间艺人署名并打上个人烙印的作品了,因而自然也要与传统曲牌隔离,提升为现代型专业作品了,按照现代人的审美趣味去理解了。阿炳若是泉下有知,不知作何想。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

点击网易云音乐,搜索二泉映月 然后选择播放全部,再随机播放,然后最小化。 听了很多个很多个版本, 放了一个小时后,突然 听到一个版本,不知怎么突然悲从中来, 打开网易云音乐一看,就是瞎子的原版。 但这个原版,其实音质是很糟糕的 但有些东西,不能仅仅只看光鲜亮丽的。 |

|

开始听过小泽征尔的故事后,非常好奇阿炳的演奏原声,找了听过之后,感觉不好。大多数人或许真不喜欢,或者说,平常人演奏的听着都舒服一点。 一开始没细想这个问题,觉得是当时录影录音器材不好吧,毕竞是1950年,听下来,会觉得二胡材质不好,像破庙胡乱用来堵老鼠洞的破木板做的,刺耳、破音,气短,总是拉不到位,有点像死了人干哭,气短声嘶力竭、感情干瘪。 直到有年十二月,满山风雾、霜重刺骨,听这首曲子、看着阿炳影像,反而认为应该是真实的,他演奏的应该就如此,性子凉薄,胡音冷冽、清激,整首曲子给我的感觉就像是在下霜,雾蒙蒙没路、空气冷冽、手足冰疼,但心死更疼,胡音有死灰气,浓郁丧气中有不甘,散乱却又被什么有生气的东西时不时聚在一起。 |

|

|

当然,现在的听下来,有美感、有旋律,能听出夜色、月色,甚至泉水音。有温度,湿润、温婉,更大气、更有气场了。 一一一一一一一一 小泽征尔听得泪流满面的,原来是姜建华老师演奏的,也是与阿陋演奏最保持一致的。 以前喜欢听的是于红梅老师演奏的,她说音乐是需要用心灵去感悟的。既使谈到简陋的阿炳旧居,她也没说这首曲子是悲伤的。 最受教于于红梅老师的一个观点,二泉映月不同年龄的人,感悟是不一样的。演奏不一样,听也不一样吧。 能睁眼听并且接受的,是闵慧芬老师演奏的,她的肢体语言并不会干扰到你听、沉浸在旋律中,在这一点上,我觉得应该最接近阿炳,人生过往,她们已经能波澜不惊地诉说和面对,更不会因外人而欢呼雀跃,或垂头丧气。 她们为什么能气定神闲,不再需要名利来褒贬,不再需要外人来肯定,大慨就是因为有了与自己和解的心路历程吧。 用与自己和解的心态,去听二泉映月,哪里有什么悲伤、绝望、不甘? 用读文字书籍感受来相比,就如读卢梭《忏悔录》,那种振憾,难以置信。 |

|

艺术来源于生活。 现代的二胡大师,技巧上肯定是比阿炳强的,这个不用质疑,毕竟是系统训练出来的。 可是他们没有经历过阿炳的生活,没办法完全理解阿炳创作《二泉映月》时候的想法,演奏起来也就没有了乐曲最初表达的感情抒发。 阿炳拉着二胡,想的是怎么样能讨到几个铜板不至于挨饿。 大师们拉着二胡,只能想到这一段应该用什么感情什么速度力度。唯独没有身临其境的感觉,这点确实没有办法,阿炳的生活环境谁也模拟不来。 就说最近的,河南某书记卖惨,只能卖“不能给女儿过成人礼”这种东西,成了一个笑话。 你看,就同一个时代,人和人之间都可以差距如此之大。 何况一个相隔半世纪的人呢?不能要求太高。 |

|

现代版更悲伤,技巧更纯熟到位,听感更悠扬。 原版反而明快些,技巧明显不如现代,我一个业余都能听出来很多音还没到位就戛然而止,当然音质更是渣渣。 刚找到两个版本对比的,和高赞的回答感觉正好相反,我很怀疑那个答主和点赞的,到底有没有真的对比过。 |

|

阿炳当时穷困潦倒,人家找他录音,原以为能给他几个铜钿,结果“一毛钱都没给”(阿炳老婆说的)。加上阿炳常年抽鸦片,毒瘾发作,又没钱,心灰之下,就自挂东南枝了。 所以哪个大师也能今天拉完琴,明天把自己挂起来,就能拉出阿炳的味道了。 而且我觉得阿炳的二泉映月,配上 而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前点滴、到天明。 绝配。 |

|

作为江苏人,瞎子阿炳属于一个常识题。市面上传的二泉映月,不是阿炳原声也不是原曲,包括锡惠公园里面放的也不是。 不是不想放,而是原声的录制技术本身就差,另外录制时,阿炳处于梅毒+肺病双debuff加持,能拉成那样已经足够厉害了,但是也就是厉害而已。原声并不好听,以至于当时音乐老师放完时同学们都是emmmmm的表示费解。 在音乐上,阿炳厉害于创作出了二泉映月,而不是演奏,更不是为人。据说无锡人对阿炳的普遍认知就是吃喝嫖赌、乞丐、流氓、二胡拉得好。这种人,是没办法在生命的最后通过精神克服掉肉体的桎梏实现完美演奏的。这不现实,对阿炳也不公平。 另外,谁特么说穿西服打领带用好琴就拉不出好音乐的?合着抽大烟,嫖姑娘,一身病才允许出好作品呗?AI都能靠技术骗人了,咱就别老玩形而上那一套了吧。 |

|

把五险一金取消掉,个人所得税以收入的95%计算,保证出几个才艺绝伦的艺术大师,但是真的有必要这么做吗? |

|

不懂音乐,也从一个非专业人士的角度来谈谈这个问题。 音乐不懂,乐器不会,最简单的竖笛,我也吹不了几个调调。但是手机上电视上看一些演奏的视频,唱歌的视频,还是能看出来或者听出来差别,不同的人感觉就是不一样。 前几年旭日阳刚借着汪峰的一首春天里大火,其实这首歌出了多少年,但是汪峰虽然开始玩音乐也苦过,但看和谁比,就24小时热水的家,这个即使你放在今天2022年,全国也有几亿人不敢想,更不要说几年十几年前,所以最开始汪峰唱,它没火遍全国。当然这个和当时的传播方式也有点关系,后来旭日阳刚唱,那是啥出身,农民工,那是真苦过,那种声嘶力竭真的就唱出来了那种感觉,因为他们真苦过,而且不是一般的苦 二泉映月,这不是梁祝,也不是其他的,可以说这个就是当时阿炳的吃饭家伙,靠这个吃饭,拉不好真的没饭吃,即使拉好了也只是勉强吃,现在那些,哪个是这种境遇? |

|

我2000年到德国留学的时候,当时也有很多的艺术类学生到德国。学语言的时候就有中央音乐学院和广西音乐学院的两位同学。没记错的话一位是学钢琴,一个是黑管。记得他们第一次考专业的时候,都没考上。中央音乐学院的同学,准备回国读研了。临走请我们大家吃饭,说到为什么没考上的时候是这样说的。他谈完一首曲子,老师为他鼓掌。说非常完美,技艺非常好 如火纯青,所以没什么可以教你的了。所以不录取。他就不明白了,为什么?后来 他通过他的一个师兄,联系到了这个教授私人授课!一个小时400欧元。他就咬牙去了,结果他一去老师就认出了他。就和他聊了起来,告诉他 你的技艺的确非常完美 没有什么可以指摘的。但是 这也是不收你的原因,是你弹不出味道和感情。而这个谁也没办法帮你。最后老师给他的建议是 谈一场轰轰烈烈的恋爱,做一次长途的旅行。多多感受 爱和被爱。 我想这就是 阿炳和后来的表演者的区别吧。阿炳是用一生的悲欢离合来演奏,而后来者只能是演绎。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

阿炳(华彦钧)的母亲是个寡妇,却怀孕生下了阿饼。无论族人怎么审问,他母亲就是闭口不说。阿饼4岁左右时,母亲因为不堪受辱自杀。他被族人收养几年后,8 岁到附近一道观当道士,跟着收留他的道士学习音律。他天资聪颖,一点就通。 21岁那年,把阿炳带上道观的道士去世了。道士临死之前做了两件事:一是让华彦钧继承自己雷尊殿主事人的位置;另外一件就是告诉了华彦钧的身世,原来他自己就是阿炳的亲生父亲。 阿炳深受打击,自此方知身世,他完全不能接受自己竟然是守寡的母亲和道观的道士通奸所生。从此一蹶不振,挥霍无度,被赶出道观。沉迷于酒色,不幸染上了梅毒,最终因为梅毒导致双目失明。 在他后来的生命中只有一件事,那就是拉二胡,那也是他生存下去的唯一技能。上帝关上一扇门,就会为他打开一扇窗,双目失明,也许更发达了乐感,二泉映月能够让日本的小泽征尔跪听,我相信这绝不是演奏技巧的原因,他是在用生命在演奏。历经童年丧母,惊闻身世,梅毒缠身,双目失明,没有人能体会他的感受。 我之前下载了阿炳的二泉映月,但是我发现,连续听四五遍之后,就会胃部不适,导致现在只敢听一遍。科学证明,情绪影响胃部,也许,这是阿炳音乐的魔力。 王府井步行街北口有一个盲人,常年在那里拉二胡,每次路过我都会倾听一会儿,二胡的声音如泣如诉、满含悲怆,每次也都会让我想起一个短篇小说《命若琴弦》。 盲人的世界是黑色的,这也是二胡音律的颜色。二泉映月是阿炳的原创,别人只是模仿,从未超越。 |

|

现代二胡大师没有二期梅毒加肺结核。 现代二胡大师也没有鸦片成瘾。 现代二胡大师是按照五线谱演奏的。 |

|

题主,我很理解你的感受,有点吃惊这个下面有不少答案还在说当代版本技术更纯熟、编曲更完整、感情处理也更细腻,所以一定比原版更好。 很多人都把艺术品的欣赏当成了竞技体育一样的东西,能完全客观的评价。其实对音乐的欣赏同很多其他艺术品一样,是非常非常主观的。 在欣赏一件重要的,尤其是那些本来就广为人知的艺术品的时候,我们没有办法将其只是孤立地去看待,只是从创作的技法是否纯熟、作者对想法的表达是否到位等等方面去进行评价,不是这样的,我们一定会在了解围绕这件作品的故事的前提下去进行欣赏。 人类的想象力是非常强大的。你知道为什么对于很多艺术品,我们一定要追求“原作”吗? 当你欣赏天下第一行书兰亭序的时候,你知道这是冯承素的双钩版本,这一页纸同样是穿过了千年的历史来到你面前,与原作几乎纤毫不差。从流畅的笔画、虬劲的转折中,你似乎能想象到那场盛会上群贤云集、风和日暖,你读出了王羲之的义兴遄飞、迷醉放浪。你惊叹书圣的天纵之才,但同时,你总还有一点点遗憾,原件呢?这件神品的原作,早已轶散在历史的烟尘之中。尽管这件摹本几乎与原品并无二致,可你总觉得差了一些什么。 后来,你有幸得见天下第二行书祭侄文稿,这一次是原稿。经过了在队伍中漫长的等待,看完了展览众多的铺垫,你终于随着人流进入了主厅。每个人只有几十秒的时间在展柜面前驻足,随着脚步的移动,你离这件早已看过无数遍图片的作品越来越近,你把所有的的感受力集于双目,你用自己的眼睛一毫一厘地在这一片小小的纸张上触摸。你觉得周围的一切消失了,你整个人随着这页文稿的文字震颤,当读到“惟尔挺生,夙标幼德,宗庙瑚琏,阶庭兰玉”,你似乎看到了这位叔父的眼中映出了他少年英雄的侄儿的身影,颜家历代忠良的血脉都在这位年轻人的身上延续。当你读到“父陷子死,巢倾卵覆”,你猜想此时颜公的浑浊眼中一定饱含热泪,也许写下这一段文字前舔笔的间隙,他已经不得不抹去要溢出的泪水,或许这纸上的某处污迹,就是一处泪痕。当你读到“携尔首榇,及兹同还”,你会想到,此时在这案几一侧,就放着季明的头颅和残躯,兄弟与侄儿的惨死已过去两年,但今日在悲痛中迎来他们的血肉,却更是让长久的愤懑倾泻而出,你能想见颜公此时一定已是悲痛欲绝,几乎无法握住手中的笔,也许不得不用另一只手撑在桌面上,而那支笔在涂抹中也几乎把纸划穿。你移动着脚步,默默在心里深深的鞠下一躬,试图通过这一页曾经真的摆在颜公面前的枯黄的纸,与颜公,与季明,与那几个世纪前的血污,都建立起某种联系,你似乎被抓进了那一段历史里面。 去年的时候,一枚工匠的指纹在兵马俑上被发现。很多人非常激动,只不过是一枚指纹,有什么新奇的呢?我们随手就能按出来一枚,这一枚和那一枚能有什么不同吗?从那枚工匠的指纹,我们又开始想象,想象在千年以前,一个瘦小的匠人,与我们有着一样的黑色头发,由于长久的劳作而骨节膨大布满老茧的双手在泥胎上一处尚未干透的地方轻轻按出了一枚指纹,他诚惶诚恐地搬运着这些泥胎,不敢出一点错误。终日的辛劳,不足的营养,简陋的医疗条件,让他像每个苦命的劳动者一样,三四十岁就结束了人生。可是在两千年之后,这个世界早已经历了不知多少的朝代更迭江河改道,这一枚纤细脆弱的指纹,却来到了你我的面前,我们几乎可以想象也许在这指纹的缝隙之中,都还残存着几个分子,正是从那名工匠的手指皮肤上脱落下来的。哪怕我们只是看到了新闻的照片,仍然可以让想象穿过这几千年的历史,到达一个无比精确的那个泥胎与工匠的手指之间。 每一件艺术品的原件,都是有这样的无可复制的独一无二的光环,这只存在于主观的想象中,却仍然是某种极度真实的独特光环,这被称作“Aura”的圣光。 这样的圣光,在音乐作品中当然也可以存在。 在你开始播放阿炳原版二泉录音的时候,对于他的故事,你早已经烂熟于胸,你了解这个既天才也堕落,既苟且也挣扎,既可悲也可恨的瞎子的故事。从那暗哑的音色中,你不难想象这是一把无比破旧的胡琴,尽管因为它是活命的工具,精于修琴的阿炳也一定勉力维持它的状态,但你仍然知道那蒙皮早已开裂起壳,琴弦断了又续。那曲调中全是悲凉吗?可能也不是。仿佛是那个瞎子在向你平静的讲述他的日常。每日在晨雾中,被妻子董催弟牵着衣角,一边慢慢走着,一边已经把那胡琴抵在腰上开始演奏,手指还没活动开,琴也似乎还在睡着,断续的琴声在清冷的晨光缝隙里飘着。不知道今日会使怎样的收成,但这一遍遍重复的日子早已如此,倒也没有什么可以抱怨。晨光好的时候,还能有余钱打上几两酒,喝了酒,鼻子红红的阿炳有时候会心情大好,拉上一段欢快的乐曲,听者只有自己和婆娘,但也有时候性格乖张的他,没有理由的去殴打那可怜的妇人。这样的生活,是阿炳的寻常,他不觉得有多么悲苦,但讲述了给你听,你的感受却与他本人全不相同。你知道这份录音是用了一种钢丝录音机录制的,那琴声是经过了粗粝的钢丝的翻译,一定也有着不少的失真。可你还是知道,这是你离阿炳最近的一次了,你屏气凝神,好像在试图从这声音的间隙里辨认出也许会被无意间捕捉到的乐手的呼吸。你知道在这次录制之后,阿炳再也没有等来许诺还要给他录音的音乐学院教授,就在贫困和疾病中死去。你知道他带走了上百首同样精彩的乐曲,这几条录音是仅存的几片吉光片羽。你竖起耳朵,你的整个意识都随与这琴声共鸣。 而在当代音乐家演绎的同样的乐曲中,尽管经过了更加精妙的改编,尽管现代的录放设备让你可以随时身临其境,但是这却像是观看一部刚拍好的电影,我们完美的复制了那个年代的街景,找到了与阿炳形象十分接近的演员,给他穿上了还原度极高的服装。可是你知道,那不是真的,电影构建的几乎没有破绽的梦始终也只是梦一场。而你在这梦中是清醒的。这所有的一切在某种意义上甚至都与那一张阿炳模糊的黑白照片无法相比。 原真性,是一个如此似乎没有价值,又如此无可替代的东西。哪怕有一位高超的演奏者,复制了那一把破胡琴,重新造出来钢丝录音机,然后分毫不差的模仿了阿炳的演奏,相似到整段乐曲的声音波形都看不出分别,不只是人耳,哪怕是电脑也几乎无法判断区别。只要告诉你这一首是阿炳的,那一首不是,我相信,你的感受也一定会有很大的差别。 这也是为什么艺术品总是需要讲故事。有时候,我们甚至会被一个虚构的故事欺骗,当我们被完全欺骗,并面对着伪作仍然生发出来真实的感动时候,我们就是愚蠢的吗?其实也并不是,故事可以是假的,而感受却可以是真的,人不是机器,情感是我们的瑕疵,也是我们的不可被机器替代的明证。 当你独自一人,在深夜里,裹上了远在异地的伴侣留给你的贴身衣服,你觉得自己嗅出了ta的气味,可是其实那气味早在几个月后就不可能被辨别出来了,可你还是觉得温暖。你想象着这些衣物的纤维曾经包裹ta的身体,衣褶里,还落着ta的皮肤碎屑,也许在哪里还找得到ta的一根头发,透过这衣服,是你此刻最能与ta贴近的方式。只要你相信这是真的,那一切便都会是真的。 你回忆起你们最终分手的那一通电话,你流着泪,一遍遍轻轻喊ta的名字,ta拒绝再和你见面,想让你永远在ta生命中消失,那一通电话是最后断掉的一根丝线。你想象你的声音通过无线电讯号传送过去,驱动了ta的听筒,你用你的声音吻着ta,这是你唯一能做的,从此之后,天崩地裂海枯石烂烟花炫目静水无波,你也再无法与ta相见。 想象力,这就是为什么我们觉得阿炳的原作胜过当代的精彩演绎,这也是为什么我们肉身困于当下,思想却可以穿越时空。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

二泉映月 ? ? 众星捧月 ? ? |

|

|

|

|

很多二胡演奏者在演奏《二泉映月》的时候,最容易犯的错误就是:过于油滑。 学过《二泉映月》都知道,这曲子大部分难度不高,我当时学也觉得,二泉映月咋说也是个九级的曲子,也不难啊。我觉得技巧上完全赶不上《秦腔》《葡萄熟了》。 但当时二胡老师给我的一句指点醍醐灌顶: 二泉映月拉的是“骨架”。 就好比风筝,《二泉映月》不是华丽精美、高高飞在天上的风筝,而是略有残破、在天上摇摇欲坠的风筝。 《二泉映月》有特别多的空间,让人想加滑音,想加装饰音。因为乐谱实在是过于简洁了。但我当时立马被老师制止了。我也是那时候立即意识到:《二泉映月》不是那么花哨的东西,不应该是一个“妖艳贱货”——这也是很多演奏者犯的错误。 但其实很多大师级别的演奏者,绝对是会注意到这个问题的。 但,只要你听过阿炳原版的《二泉映月》,你就会感慨于,大师版《二泉映月》还是显得精致而悦耳,而阿炳原版的《二泉映月》显得质朴甚至简陋。 打个比方: 大师版《二泉映月》好比东来顺涮肉,温暖的环境,锃亮的铜锅,一滴都没有溢出的麻酱,带着图案的红油,排列整齐厚度一致的肉片。 阿炳版《二泉映月》好比风沙大漠中,久旱甘霖般的一顿涮肉,混合着风沙与尘土,火锅里漂浮着几根大葱,杂货店的蘸料,甚至没有蘸料。 东来顺好吃么?好吃,有计划,安排得妥当,吃得满足、精细,甚至精确。 沙漠里的涮肉好吃么?可能味道尚可,肉质粗糙,但是在那个时间点绝大多数人会觉得很好吃。 甚至很多年后,记起来的,仍然是粗糙的这顿饭。 话说回来,许多年后,谈起《二泉映月》,我们很难想起是哪一位大师的哪个版本最精彩、最动听,但绝对会想起质朴近乎粗糙的阿炳《二泉映月》,以及,月儿弯弯九州普照之下,灯火通明的街道,一位流浪艺人走过,飘荡着惆怅、悠长的曲调的画面。 |

|

阿炳的二泉映月跟他自己的人生是联系在一起不可分割的。假设阿炳的身体是一片泥土,那么他的灵魂便是种子,他的人生遭遇便是肥料,开出的花朵,就是这二泉映月。 现代大师,无论土壤还是种子肥料。。哪一样都种不出这朵叫二泉映月的花。 华丽的演奏服,高级职称,最好的乐器,专业训练。。。。。这些成就不了“艺术家”。 艺术家需要苦难作为沃土,孤独当做朋友,卑贱成为良师,贫穷作其伴侣。这样的在磨难中探索,才能煺尽世俗,锻出良才。 另外,说个题外话:虽然现在的艺术从业者人数众多,而且得到社会认可,拥有荣誉地位。但他们都不是真正的艺术家。随着他们的身故,荣誉地位作品会被人忘得一干二净。 安逸富足的社会是人人向往,但不容易造就像阿炳一样的大家。 和阿炳的差距在哪里?阿炳和那时的欣赏者,都经历了“抗战”。个人命运和民族家国都吸进战争的黑洞中,每个人首先要努力地是如何活下去。所以,“二泉映月”里,有整个民族挣扎着生存下去的记忆。和“宋玉悲秋”是两回事。 |

|

因为阿炳的方式不同 谈谈我的看法,或者说只是感受。 姜建梅的版本是比较接近原版精神的,然而也只是表达出了原版的一半左右,前半部分,主要是悲苦 有人说阿炳原版是高兴的。 这个判断有些问题。 原版的开头部分,的确是比较激昂,无法排除或者确定阿炳是不是有高兴成分,其实应该是有几分高兴的。只不过从音乐的情感上判断,以及录制条件,不能单纯听出。 这曲子听着有两个条件。 一,他是在以一个纯粹买艺的身份来面对观众,这里有一个身份的底气,类似于评书表演者的那种中气十足,也类似于我干了,你随意,这类东西 因为这么坚定,所以也比较肆意,不在乎共鸣声,琴声足够尖锐响亮。 二,他不是在拉琴,而且在唱歌。唱歌只是个比喻,准确来说,他在用二胡声对你说话。 并且是反复的说。 情感由激扬,苦,悲,逐步转入到自我意识的抗争,对自己人生只能如此的不甘,还有自己将死的知道,旁观,一种同时下意识的悲凄,可能是用悲凄这个词吧,因为那反复的诉说已经不能表达他的意思了,所以他用一种打断的方式,把声音接续上了,结尾也可能带着一点自己该停止了的恍然,和意识上的突然愣怔。 后面部分好像有很多死的感觉,不过我没细听。 其实最后这曲子一般也演奏不下去,再演奏就是演奏葬礼的沉默,不过按照传统民间葬礼的方式,这沉默实在微不足道。所以结尾是单纯的没有了。那种对自己消失的怔愣。不过也可能是阿炳单纯觉得自己当时的演奏改停了,主观上并没其他意思。或者当时技术或其他经过的因素导致的,最后那个停止的结尾。 后面其实涉及了和单纯主观不一样的情感表达区域,或者说空间?也许可以叫理性主观。我觉得用这东西可以解释山王的宫殿里这曲子给人带来的感觉,关于这感觉怎么建造出来的。不过我懒得去想。就单纯的用声音表达情感,大约还有个更大的范围,或者说把情感扩大到更大范围,什么只要在人感性可以接受的节奏里出现,就都为这个表达所关联,就是未必能单独依靠这范围成曲子,这个范围可能和音色的构成相关。这就是随便瞎聊了, |

|

因为他们是“演”奏,要酝酿情绪,要找感觉。而一个真正的社会底层的残疾的穷人,则是利用这种叫音乐的东西来释放内心的压抑和痛苦。 |

|

我第一次听二泉映月是在一首日本改编的BGM里。给我的感觉清新空灵,就像一个仙女在唱歌,哀而不伤。 然后找来原版一听,原来那么凄凄惨惨戚戚。我觉得原曲既然叫二泉映月,而不是瞎子阿炳,可见风格应该是偏向于清新空灵的,也许日本改编版更接近原貌也说不定。之所以听起来那么悲惨,只能怪阿炳的破二胡演奏出来的效果不好,还有录音设备的质量不行。双buff加持下,就是《好日子》来了也白给。 |

|

听了阿炳的原声,大为震惊,甚至颠覆了我对《二泉映月》的原有理解。 原来,阿炳的原声中我居然听出一种欢快与明亮的情绪。与课文中描述和渲染的完全不同。 也许对悲苦的阿炳而言,有机会录音是一件喜事,虽然琴很破,但是可以听出每一个音努力营造的亮色。 这是一种什么亮色呢?是日日沉浸在悲苦与无望中,偶尔出现的一抹喜色,想很用力地抓住。仿佛一个满脸沧桑的老者,看到了久违的一抹阳光,咧嘴一笑,浑浊的眼睛闪着光,但光亮之下却透露着过往岁月的悲凉。 所以听阿炳的原声是一种什么感觉呢?每一个音符都带着浓重的悲剧色彩,但偏偏组成的乐句却努力透着向阳的喜色,这是一抹悲苦底色上用力挣扎透出的明亮月光,这光扎透了尘世的阴暗,带着生命与时代的厚重。在绝望中带着希望。 所以,阿炳在人生尽头留下这首绝唱,原曲里的情绪饱满厚重,并不是简单的悲,或者后人所介绍的控诉。 这是现代大师无法模仿,也无法演绎的情绪。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

俺不懂音乐,年轻的时候跟着起哄,第一盘古典音乐磁带就买了贝多芬的小提琴协奏曲,根本听不懂,感觉味道怪怪的,臭气哄哄,哈哈,砰砰砰,吱吱呀呀,随手就扔一边了,这都什么东西。后来,有一天突然开悟了,一下就懂了!声音这东西很奇怪,一种声音听懂了,之后,所有的声音就都懂了,那怕是风声雨声,那怕是噪音。 俺觉得音乐是经过人的耳朵,然后,直接在人的内心上波动,不用通过头脑思考,没到形成某种明确的思想那一步,是一种内心情绪,一种中间的状态,可以从一个人内心传导到另一个人内心,由人心直接感受,不用过脑子。另外,要想听懂音乐最好直接听大师的作品,贝多芬,莫扎特,这些音乐大师的音乐语言最清晰真切,大多数其他音乐家只是效仿,照猫画虎,他们的东西反而含混不清,不容易听懂。 |

|

|

现代人们演奏的《二泉映月》俺从来就不喜欢,一听就让人想起阿炳老先生的苦大仇深,要不是万恶的旧社会,阿炳他老人家怎么会抽那么多大烟,把自己一座好端端的道观都赔进去了。有一次,也不怎么听了一回香港龙音公司制作的阿炳原音,阿炳自己演奏所谓的二泉映月让俺耳目一新!那种优美的旋律在他的琴弦上反复回旋,他老拉的悠哉悠哉,哪里有丝毫的痛苦!完全就是陶醉,照他那拉法可以拉一整天,就是一个字,美! 也许俺内心比较敏感,对有压力的东西比较抗拒,比如,小时候的样榜戏,大家都在学唱,俺怎么也不喜欢!后来,改革开放之后,传统京剧恢复了,有幸看了几场,什么张君秋、梅葆玖,才发现自己喜欢传统戏曲,特别是到现场看整场的大戏,完全被吸引住了。这才意识到俺其实是不喜欢样榜戏的那种戾气,那种情绪就是,恨那!恨那!恨不得宰了你,哈哈。这种东西对我的小心脏有压力,比如,我喜欢侯宝林,马三立的相声,他们的相声对人没有压迫感,不喜欢现在的节目,恨不得下手挠你的胳肢窝。 音乐属于艺术的一种,完全是个性化的东西,不能改造成思想工具,那就会丧失艺术的生命力,最终,会被人们所唾弃。艺术这东西像是生活中的味精,虽然不能当饭吃,但是,只要有那么一点,生活就会变得更美好。另外,艺术家的差别实在是太大了!不比不知道,一比吓一跳,不光是吓一跳,有些东西是靠天生,后天再怎么努力也没用。就像北京公园里老头儿遛鸟,一只好鸟儿挂在树上,开口一叫起来,别的鸟就没声了,憋回去了,哈哈。所以,艺术需要有成长环境和自身天赋,更要有自由的天空,那怕以艺术家痛苦的生活为代价。 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 人物音乐 最新文章 |

| 达明一派当年把beyond打的找不着北,为什么 |

| 音色和唱功哪个更重要? |

| 五代时期的开国皇帝朱温,李存勖,石敬瑭, |

| 你听过哪些被惊艳到了的歌? |

| 歌曲《嘉禾望岗》火出圈,广州迅速「接梗」 |

| 张学友是不是被高估了? |

| 李玟人这么好,为什么会不幸离世? |

| 歌手谭咏麟的唱歌水平如何? |

| 如何看待《一人我饮酒醉》这样的歌曲,是怎 |

| 如何评价周杰伦的新歌《圣诞星》? |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

|

|

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |