| |

|

| 阅读网 -> 人物音乐 -> 为什么音乐能瞬间改变情绪,而文字需要时间消化? -> 正文阅读 |

|

|

[人物音乐]为什么音乐能瞬间改变情绪,而文字需要时间消化? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

从神经科学角度,听觉处理与语言处理的大脑通路有何不同?为什么旋律比歌词更容易触动情感?音乐的「情绪编码」机制是什么? |

|

这个问题来得真及时!作为一个从大学时代就开始淘打口CD的老听众,对音乐和情绪这个话题确实积累了不少想法。从音乐理论到神经科学我都算不上专业,更多是基于个人体验的观察和思考,说得不对的地方还请各位指正。 PS:文中提及的曲目基本各大音乐APP上都能找到。没控制住写得过长,不妨先收藏。码字不易,若读过后喜欢,请点个喜欢 音乐和语言的两条路线 音乐和语言在大脑里也许走的是不同的路线。 音乐处理更像是多通道并行——听觉皮层直接处理音高、节奏、音色的同时,边缘系统(杏仁核、海马体)几乎同步激活。整个过程主要由右脑负责,偏向整体性、直觉性的处理。 而语言处理是序列化解码——必须经过语音识别→词汇提取→语法分析→语义理解这样一步步来,主要依赖左脑的布洛卡区和韦尼克区,得按时间顺序逐步构建意义。 简言之,音乐走"快车道",语言走"慢车道"。 所以除非本身关注点就在歌词上(比如我们听万青的作品,最有嚼头的就是歌词),日常随意播着扫一耳朵的情况下,旋律确实可能比歌词更容易触动情感。 这里面一个可能的关键差异,我觉得是"语境"的表达方式不太一样。 音乐的语境相对直接。你听到的那种忧伤、激昂、宁静的情绪,很大程度上通过声音的物理特性就传达给你了。 而歌词的语境则需要更多层处理:先理解字面意思,再结合上下文,最后才能提取出情感内容。这个认知链条一长,那种瞬间的情感冲击力就容易被稀释。 一个听众的进化简史:从音色开始 下面分享自己的体验。 我的音乐偏好变化是从人声到纯器乐。 大学那阵特别迷爵士女声。那时候网络还不发达,天天吃着《音像世界》"天碟落地"专栏的安利去淘CD。那时被什么打动呢?肯定不是歌词——Diana Krall唱英语我听不懂,小野丽莎唱日语更听不懂。 琢磨了一下,迷恋的应该是各种有质感和辨识性的音色: Billie Holiday那种沙哑磁性,Ella Fitzgerald的丝绸般光滑,Nina Simone的深沉厚重,每一种音色就像不同的情感滤镜,即使听不懂歌词,那种忧郁、温暖或激情也能瞬间传达过来。 |

|

|

Billie Holiday 为独特音色加成的,是歌手的语感——表面上在唱歌,本质上是利用声音讲故事。这涉及到咬字的轻重缓急、停顿的恰到好处、换气时机的巧妙安排,甚至包括某个音节的微妙处理。 而语感,比唱功更传递情绪。 西方歌手里有两位我认为语感极佳的代表: 首推Stacey Kent,她咬字极其考究,每个词都像经过精心雕琢,那种轻柔但清晰的发音让人仿佛听到丝绸摩擦的质感。作为少见的现场表现胜过录音棚的歌手,仔细听一下她这首音乐会版本的《It Might as Well Be Spring》,你会发现她在面对乌压压的听众时反而能把普通的句子唱出更多微妙层次。 |

|

|

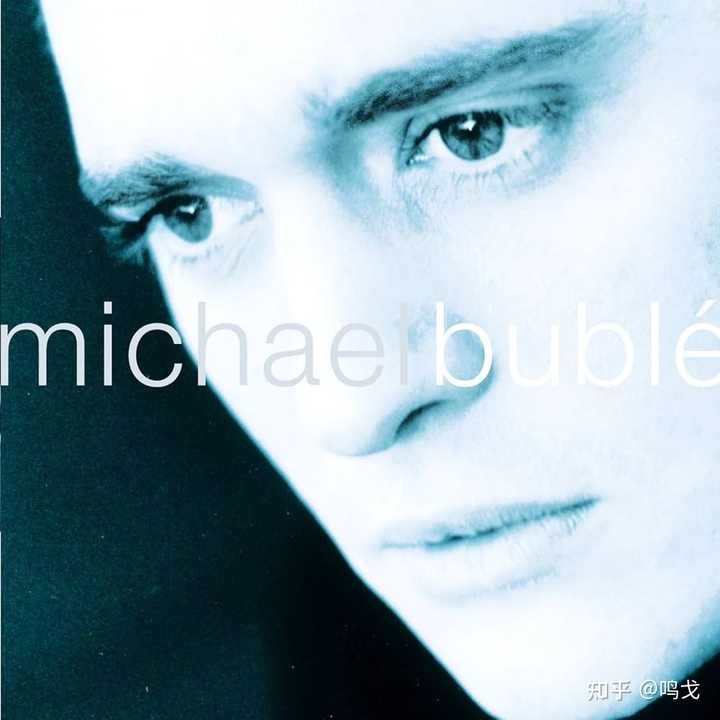

Stacey Kent这张现场录音特别值得一听 另一位是Michael Bublé。他对句子的处理继承了Frank Sinatra那种对话风格但更自然,就像在跟你面对面聊天一样。他的停顿和重音处理特别有音乐剧感,能让一首爵士标准曲目听起来像在你耳边摩挲的全新作品。 |

|

|

Michael Bublé的成名同名录音专辑 对应到华语乐坛,达到同档次的天赋语感选手有两个代表:孙燕姿和陈奕迅。 孙燕姿不用多说了,她的语感体现在对中文字调的天然敏感上,能把普通话的四声变化和旋律线条完美融合,从不会有字不达意或感觉在“读”的违和感。 重点说下陈奕迅。他无论唱粤语还是国语,都能用咬字吐字的细节变化传达丰富的情感层次。一个简单的转音、一次刻意的颤抖、一个突然的气声处理,都能让整首歌的情感重心发生转移。这种对声音质感的精准又自如的控制,让他即便唱别人的歌也能唱出自己的故事。更重要的是,他的语感不单单体现在运用能力,还透露出很强的私人审美,在华语圈数一数二。 |

|

|

陈奕迅2014年这套专辑是我心目中他的最佳 随着年龄增长,慢慢的,我的口味开始转向纯器乐爵士。没有了人声,自然更没歌词什么事了。 但奇怪的是,纯音乐反而更容易沉进去。我有段时间甚至会去比较不同钢琴手的触键质感,这种差异当时比旋律本身更吸引我。 比如Thelonious Monk那种有意“显拙”的触键——他的音符有种刺刺的、棱角分明的质感,每个音都像是被不小心砸在键盘上,带着一种不羁的个性;而相比之下,Bill Evans的触键则轻巧得像羽毛,充满了内省感、空间感和呼吸感。 |

|

|

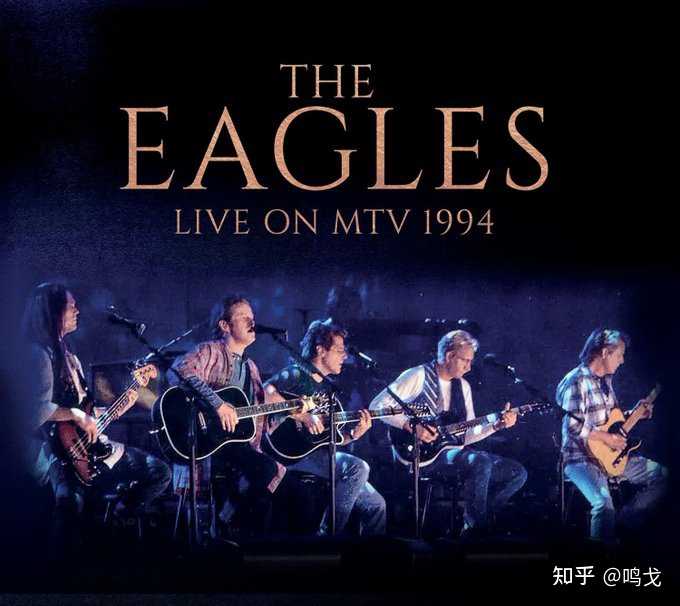

Bill Evans 同样都是从音色中感受情感,相比人声,我觉得器乐音色能让人更微妙地感受到演奏者的个性和情感状态。因为这时候的乐手事实上是个表达欲爆棚的"哑巴"——想表达的一切感受只能通过手指在键盘上的动作,通过每一次触键的力度、角度、时机来传达。 在这个层面上,纯音乐可以理解成是情感本身的物理化呈现。它绕过了语言理解的复杂过程,直接用声音的物理特性来雕刻情感。 也许这就是为什么有时纯音乐比带歌词的歌曲更能瞬间击中人心——因为它走的是那条更原始、更直接的情感通道。 节奏:比旋律更原始的情感 下面说个特别容易被忽视的元素——节奏,或者说律动(严格来说两个概念有差异,这里就不细究了)。 节奏是人类最本能的音乐语言。 在远古时代,当第一个人类开始用木棒敲击石头或树干时,那种有规律的声音模式就已经在调动着同伴们的肢体反应。不需要什么文化熏陶,不需要音乐素养,鼓点一响,部落里的人就会忍不住跟着摆动——那是身体将被激发的情感无修饰表达出来了。 记得第一次听《Hotel California》(加州旅馆)1994年MTV不插电现场版,被吸引的不是那段后来人人烂熟于心的吉他solo,而是intro过后Don Henley插入的那段手鼓。那种鼓皮微微震动带来的享受很难说清——不是兴奋,不是激动,就是一种"对,就是这样"的舒适感。 |

|

|

拍打手鼓不像机械节拍器那样精确,而是带着人独有的微妙波动,就像真实的心跳一样会有细微的不规则和扩展收缩时差。 这种"有机感"可能正是真实乐器比那些精致的MIDI更能触动我的原因。所以直到现在,虽然也会听各种制作特别顶的电音和合成器作品(比如《星际穿越》的ost,极优秀),但更偏爱的始终是真人演奏的原声乐器。 说回节奏变化,有时它甚至比调性变化更能瞬间转情绪。 比如哈利波特电影那段以音乐盒开场的主题旋律(据说John Williams在餐厅吃饭时在餐巾纸上随手写的),大家都很熟悉吧? 后来Scott Bradlee's Postmodern Jukebox做过一个爵士改编版本。同样的旋律,当原来4/4拍变成跳脱的swing feel时,整首曲子瞬间从"英雄史诗"变成了"深夜酒吧"的氛围。 这种情感转换的感知效率明显比唱一段段词高。 |

|

|

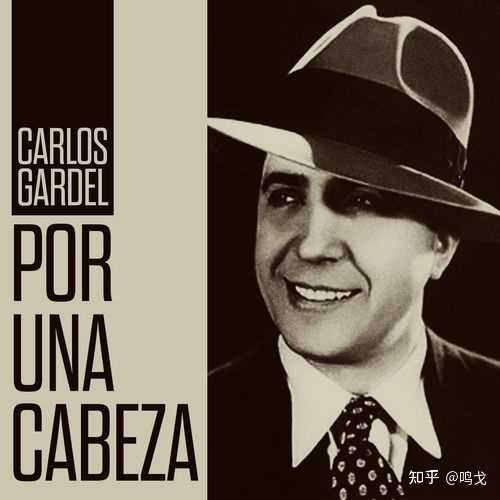

《Harry Potter Jazz Variations》(Scott Bradlee) 另一个例子是我特别喜欢的《Por Una Cabeza》。原版是Carlos Gardel那种招牌的阿根廷探戈,2/4拍的节奏紧凑有力,充满了激情和戏剧张力,每一个重拍都像是舞者的脚步在地板上敲击。 |

|

|

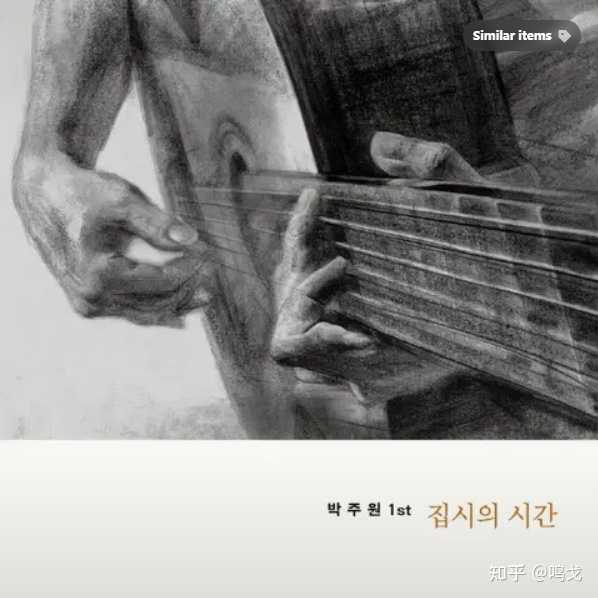

《Por Una Cabeza》(Carlos Garde原版) 但有一次意外听到韩国吉他手朴朱元的版本,被惊艳到了。从专辑名《Time Of Gypsy》(吉普赛时光)就能看出,这不仅是将探戈的紧凑2/4拍变成古典吉他的自由节拍,还加入了吉普赛音乐那种游牧式的随性律动。这么一改造,整首曲子从"优雅有力的舞厅探戈"变成了"篝火旁的吟游诗人独白"。两个版本都是单曲循环不会腻的那种,大家可以找来对比听听。 |

|

|

《Time Of Gypsy》(朴朱元) 节奏之所以能这么直接地影响情绪,可能是因为它最接近我们身体的生物本能反应。曾和一个做音乐的朋友聊起这些感觉,他的解释颇有启发:各种节奏都是在拓扑心跳、呼吸、步行。 再分得细些,听一首歌时,旋律需要大脑处理音高关系,和声需要预测进行走向,但节奏直接就是速度变化的感知,和我们的生物钟、心跳节律在同一个频道上对话。 由于这种原始性,一首曲子即使旋律弱,只要节奏变化恰当而丰富,也更可能瞬间改变我们的情绪状态。 根源音乐:我们情感旋律的根 原始性是我们情感的根,有的音乐就是绕着根部长起来的。 你大概也遇到过那种虽然完全陌生,但一听到就能马上沉进去、不需要什么知识储备或个人经验作为铺垫的旋律吧——这就是属于你的根源音乐。 我内心深处的根源音乐,是布鲁斯。 不是今天那些越来越偏向炫技、结构复杂的现代爵士布鲁斯或节奏布鲁斯(R&B),而是早期最质朴甚至很套路化的传统布鲁斯。 这种音乐可以说是从棉花田里长出来的,通常只有19世纪末20世纪初美国南部的非裔奴隶和佃农在棉花田、铁路工地、监狱里干活时才会哼唱。 这些人大多不识字,更没受过什么音乐训练,他们需要的是一大帮子人一歇下来就能凑一起发泄内心的痛苦、思念、希望和绝望,哪怕没唱过跟着哼几次就能加入的音乐。 所以根源音乐最大的的特点是无需文化解码。 就像我们文化中的根源有纤夫号子、采茶山歌、陕北信天游一样,布鲁斯最初也是劳动人民发明出来宣泄情感的。不同的是,它承载的是水深火热世界更深重的历史创伤,因此显得格外向外释放(情绪化),语言免修饰(粗口多),话题包容性极强(管得宽),上到命运(键政)下到生活(八卦),凡事皆可布鲁斯。 如果用我们这里的主流价值观看,这些聚众花式吐槽妥妥都是负能量(甚至有违法嫌疑),但那种"call and response"(呼唤与回应)的形式,原本就来自非洲传统音乐和教堂圣歌,一个人唱出痛苦,其他人用和声安慰。 |

|

|

《布鲁斯之根》(New World Records) New World Records网站上免费分享了一批早期民间录音片段,对最原生态的布鲁斯感兴趣的小伙伴可以听听看(预防针:不悦耳,但保真): https://www.newworldrecords.org/products/roots-of-the-blues 布鲁斯给人的共鸣感来自其草根互助的基因。呼唤与回应的形式让它从一开始就不是孤独的个人表达,而是集体的情感分担——即使是最深的痛苦,也有人在倾听,有人在回应。 比如Muddy Waters的《Mannish Boy》里就能清楚听到这种形式。Muddy先唱出"I'm a man"(俺这么个糙汉子啊),然后吉他和口琴就像其他声音一样回应他,仿佛在说"嗯呐,你是"。还有更典型的Lead Belly的《Goodnight Irene》,那种一唱众和的感觉就像是一群人围坐篝火,一个人诉说心事,其他人用"嗯嗯,俺们懂""哎哟喂,可不是嘛"这样的声音给予共鸣和安慰。 |

|

|

《Mannish Boy》(Muddy Waters) 后来和一些乐手朋友聊天——什么路子的都有,古典的、摇滚的、民谣的——那些玩得特别好的,都说自己会经常回去听各种根源音乐,布鲁斯是绕不开的其中之一。 如果要用理论来解释,它用的是人类最古老的声音表达:除了那个呼唤与回应的结构,还有那些能直接触发情感反应的蓝调音符(blue notes)——主要是降三度、降五度、降七度。这些音符在任何文化背景下都能唤起一种说不清的忧伤或渴望,就像某种共性情感的原型。 更有特点的是布鲁斯的不完美。古典音乐理论追求和谐,但布鲁斯故意用那些先不和谐再圆过来的音程连接来体现一开始的自说自话到被理解回应的动态情绪共鸣过程。那种介于大调和小调之间的模糊地带,也正好对应了人类情感的复杂性——既有痛苦也有希望,既有绝望也有坚韧。 从布鲁斯口琴开始情感之旅 好吧,我花了这么多笔墨介绍布鲁斯,就是想安利你试试看。 怎么听呢?推荐从布鲁斯口琴的纯音乐开始。 这种口琴和我们小时候学的复音口琴是两种乐器。复音口琴是19世纪从德国发明,经俄国传入中国的,每个音有两个簧片同时发声,追求明亮清脆的音色,很适合演奏《送别》、《茉莉花》这类民歌民谣。 而布鲁斯口琴(通常是十孔单簧片)是老美本土的东西,专为表达复杂情感而生。 |

|

|

Hohner是最知名的专业布鲁斯口琴品牌之一 它独特的压音(bending)技巧就是要故意让音符带上哭腔般的滑音效果,模拟人类最原始的情感表达——哭泣、叹息、呻吟时的声音特征。当你听到那种从正常音高滑落到更低音高的声音时,大脑中处理情感的原始区域会瞬间被激活,因为那就是我们从婴儿时期就熟悉的"痛苦"声音模式。 布鲁斯口琴作品旋律性都很突出。先推两首很容易入耳的曲子:法国口琴大师Jean-Jacques Milteau的《Fragile》和《Blue 3rd》。 前者让你感受那种脆弱而坚韧的矛盾情感——音符有时轻得像要断掉但韧性十足,通过压音技巧制造出的"哭腔"效果来表现用力压抑心碎的情绪;后者则是通过纯熟气息来控制音色和快速节奏变化,制造一种特别流畅欢脱的听感。这两首,一首社恐一首社牛,都能甩开理性直接激发情感参与。 牛逼的布鲁斯口琴曲巨多,不多推了。如果你被击中会自己去发掘的。 |

|

|

《Blue 3rd》(Jean-Jacques Milteau) 如果你想感受一下融合了音色、节奏、旋律的现代风格作品,我会推荐Joe Strummer & The Mescaleros的《Mondo Bongo》。它收录在2001年那张《Global a Go-Go》专辑中,被评价为"折衷主义的多元文化音乐",也被选作《史密斯夫妇》电影配乐,OST里能找到。 这是一首非常有特色的融合作品:以雷鬼节奏为基底,融入了拉丁、非洲等多种来源的根音乐元素。由于大量使用原声乐器,音色质感特别棒,那种自然原生的听感就是前面提到的"有机感"。 |

|

|

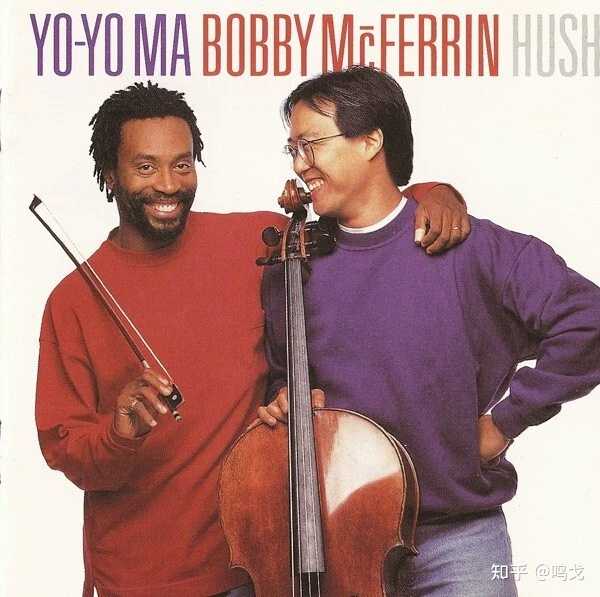

《Global a Go-Go》(Joe Strummer & The Mescaleros) 再推一首跨界的融合作品——马友友和Bobby McFerrin合作的《Hush》。Bobby McFerrin你大概也知道,就是那个能用嘴巴模拟各种乐器、创造出整个乐队效果的人声即兴鬼才,最出名的就是《Don't Worry Be Happy》。 《Hush》这首曲子特别有意思,因为它展现了两种完全不同音乐背景的艺术家是如何找到共同语言的。马友友温暖、有机的大提琴音色和极其自如的节奏把控,配上Bobby那种既可以是旋律、又可以是节奏、甚至可以是和声的人声创作,创造出一种一呼一应、一应一和的对话效果,听起来很是调皮,像两个互相欣赏的老朋友在抬杠。 |

|

|

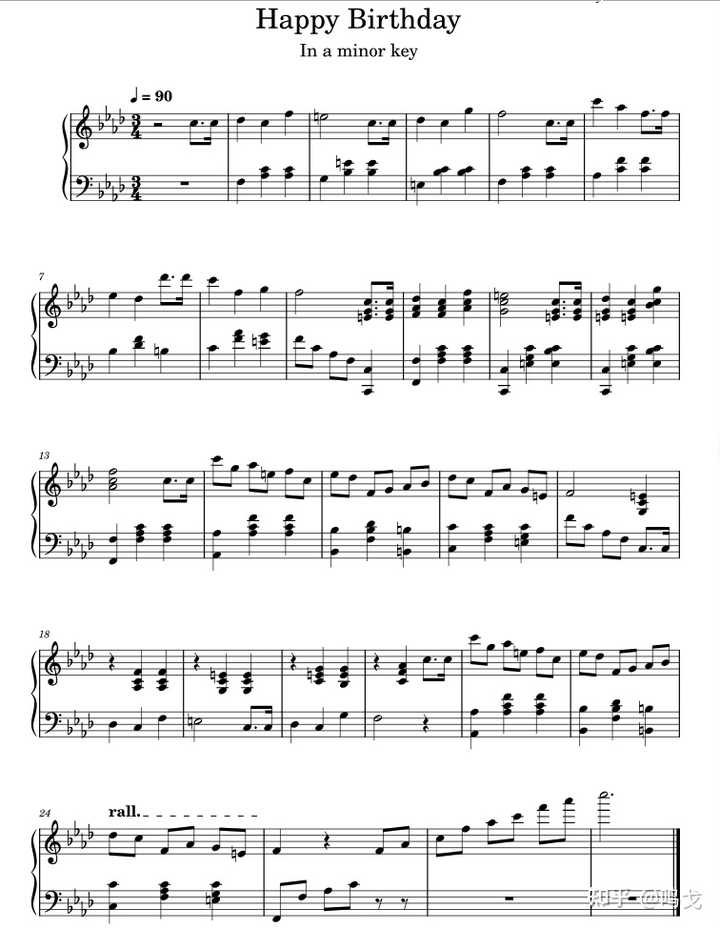

《Hush》(马友友和Bobby McFerrin) 我把这首也视为根源音乐,虽然不符合音乐史理论上的定义,但符合自己认为的特点——没有复杂的编曲或炫技,就是搬个板凳在旁边围观一场质朴本真的即兴表演的感觉。 上面推荐的这些作品,从早期布鲁斯到现代融合,它们都有种根源性的力量,能让你更直观地感受到为什么音乐比语言更能直达内心——它们连接的是我们作为人类这个物种共同拥有的那些本能情感。 调性的魔法 说到情感转换,音乐的调性是不能不提一下的。 我乐理只略知点皮毛。有次向一个专业乐手朋友请教调性的情感特质,他也不多废话,直接手写了一张《生日快乐》的小调转换版。我当时正在学钢琴,照着谱子一弹,立刻就明白了调性的威力。 同样的旋律从大调转小调,整曲画风从”庆祝”秒变”哀悼”,《生日快乐歌》成了《生日不快乐歌》。转换如此直观,无需额外解释。 |

|

|

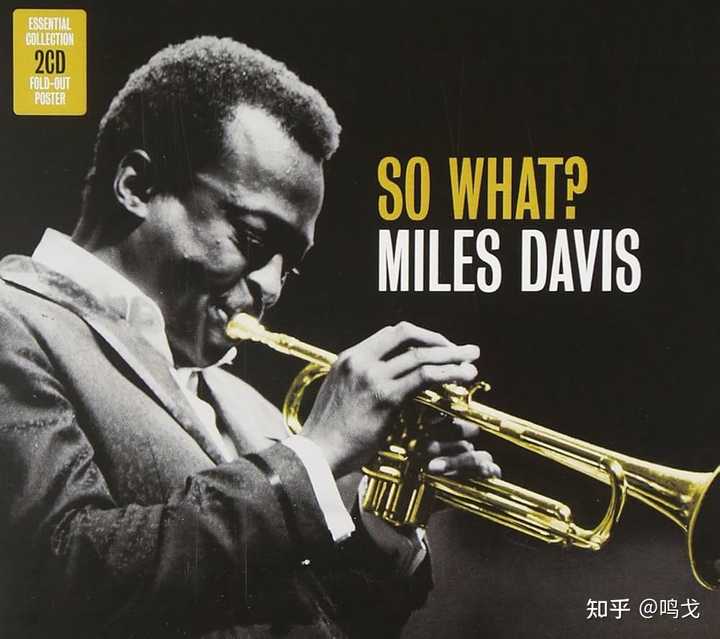

网上搜了一张小调的《生日不快乐歌》谱 然后我请他弹了些更复杂的转调版本,还拿了自己听得贼熟的大曲子求他弹各种变调版(不得不说爵士乐手基本功是真的强,随心所欲转调变调跟玩似的)。总之,那天下午过得无比欢乐。 可以说调性就像音乐的情感基因,比文字中的语调更加精确和持久。 更微妙的还有各种调式——多利亚调式既有小调的忧郁又带着希望光亮,弗里吉亚调式有异域神秘感,混合里第亚调式比大调更开放自由。比如Miles Davis的《So What》用的多利亚调式,在忧郁中保持着优雅;Bill Evans的《Waltz for Debby》在大调中又带着微妙的小调色彩。这几首有兴趣的都可以搜着听听看。 |

|

|

Miles Davis里程碑式的《So What》音乐情绪编码可能的三层结构 基于自身体验,我猜想音乐的情绪编码是分层的: 第一层:生理共振 节奏直接影响心率和呼吸频率,音色的泛音结构触发身体共鸣,动态变化模拟情感的起伏波动。这是最直截了当的反应,几乎不需要大脑处理。 第二层:原始情感映射 调性和音程关系激活我们进化过程中形成的情感反应模式。特定音色(比如布鲁斯口琴的哭腔)直接连接人类最原始的情感表达方式,某些节奏模式能唤起深藏在身体里的记忆。这层反应绕过了认知加工,直达情感中枢。 第三层:文化与个人记忆 这才是我们通常以为的音乐感受来源——特定曲目关联的个人经历,文化约定俗成的情感含义,通过学习积累的音乐经验。但个人认为这可能是比较表层的部分。 所以当问"为什么音乐能瞬间改变情绪"时,综合以上我的看法是:音乐不像文字那样需要经过复杂的认知加工过程,而是通过多个层面同时作用于我们,其中很多路径都是直达情感中枢的快车道。 当然,以上都是个人的观察和理解,肯定有不准确的地方。 音乐和情感的关系本来就很复杂,涉及神经科学、心理学、文化人类学等多个领域。但正是这种复杂性让音乐变得如此迷人——它可能是你我日常体验里能接触到的最接近魔法的东西了。 补充更新:有知友希望推些容易听的布鲁斯入坑,先介绍下面几个吧。 |

|

|

Buddy Guy - 《Aint No Sunshine》 如果你从未听过布鲁斯,不妨先试试Buddy Guy版本的《Ain't No Sunshine》,看看这种音乐是否符合你的口味。这首经典的灵魂布鲁斯还曾被收录在2000年的电影《诺丁山》(Notting Hill)原声带中,以其深刻描绘的失落与孤独而闻名,讲述了一个人在失去爱人后所经历的痛苦与绝望。 这歌是易入耳的现代风格。他还有一首《What Kind Of Woman Is This?》更流行风,也很棒,一起推荐。 要是你听完后觉得还不错,那就可以继续探索啦。 |

|

|

《Midnight Blue》(Tinsley Ellis) Tinsley Ellis的风格与Eric Clapton非常相似,同样也是个有神技的顶尖吉他手,solo时辨识度很高。我认为他的音乐也相对符合现代听众的口味,门槛低。 整张《Midnight Blue》专辑都表现出色,其中最推荐的曲目是《Kiss Of Death》。这首歌充满力量与激情,犹如一个中年人在坦诚讲述自己的爱情与失落的故事,就像一杯烈酒,浓烈而易醉。 |

|

|

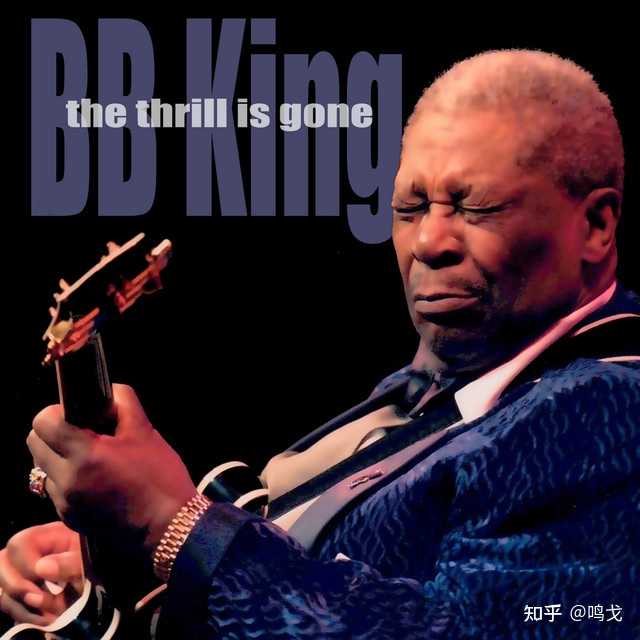

B.B. King -《The Thrill Is Gone》 接下来进入大师环节。这些作品都很古早也更原汁原味,但对现代听众可能需要习惯一下。 首先是B.B. King,响当当的布鲁斯之王。许多人虽然没听过他的音乐,但不妨碍听到这个名字时感到如雷贯耳(奇葩说:我也有一份功劳!)。 他的代表作之一《The Thrill Is Gone》是一首关于接受挚爱已别的经典之作,洒脱而不乏细腻的情感表达,是糙汉柔情的最佳写照。歌曲中的吉他solo部分被视为几乎所有布鲁斯和爵士乐手必扒的学习材料,而他的爱琴"Lucille"更是成为了象征布鲁斯精神的谜因。 |

|

|

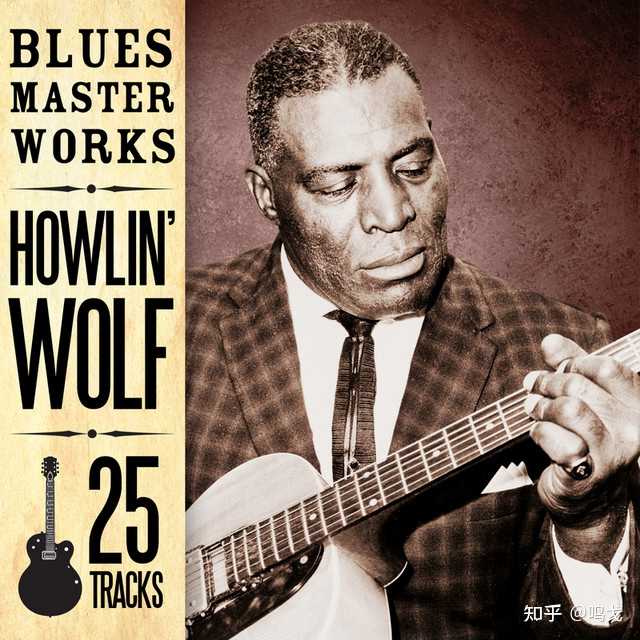

Howlin Wolf - 《Smokestack Lightning》 Howlin' Wolf是布鲁斯早期的开创者之一,以其粗犷的嗓音和强烈的表演风格而闻名。 《Smokestack Lightning》是他1956年的经典曲目。看这个时间就知道,对于我们这些现代听众来说,这是首陈旧、飘浮着古老灰尘的歌。未必十分悦耳,但能充分感受原始的布鲁斯味。 |

|

|

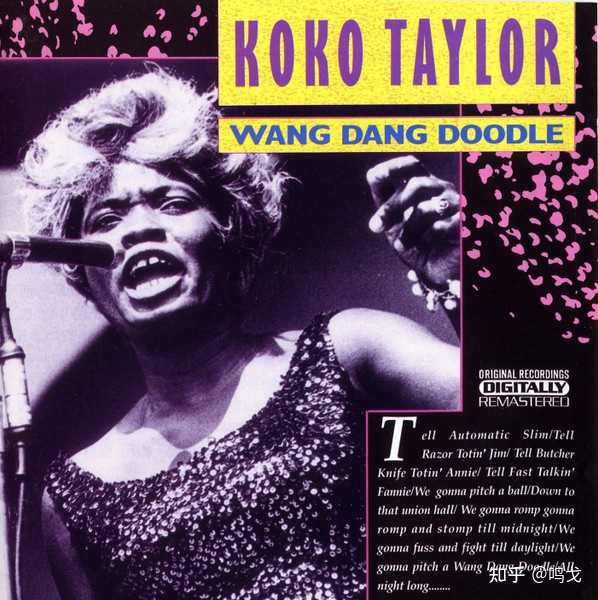

Koko Taylor《Wang Dang Doodle》 Koko Taylor被誉为布鲁斯女王,以其强有力的嗓音和充满灵魂感的演唱风格而闻名。《Wang Dang Doodle》是一首律动丰富、旋律抓耳的古早舞曲,告诉人们布鲁斯并不总是苦大仇深,听着就像在小酒馆里和朋友们欢聚,端着杯子边喝边一起踩着木地板摇摆。 一些扩展阅读: 欢迎到【独处充电站】逛逛。在那里,我们互相启发独处的艺术,分享充电的喜悦 如果你想系统学习如何更好地和自己相处,欢迎订阅《高质量独处手册》专栏 ?? 我是@鸣戈,Flowtalk的奶爸。如果喜欢这个回答,欢迎下方订阅专栏「鸣戈说」?? 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

我认为这个问题是需要“先问是不是、再问为什么”的: 如果不使用大噪音、不使用高粗糙度的声音、不使用不和谐音程,那么音乐并不保证“瞬间”改变情绪,特别是在具体的音乐体现的模式对听者来说不熟悉的情况下。人对大噪音、高粗糙度的声音和不和谐音程的反应是反射。可以看看:为什么一听到防空警报就感到不舒服?文字的形态、排列密度等体现的视觉模式可以立即吸引一些人的注意并影响其情绪。人对密集、扭曲、血红或有强烈对比色的文字的反应是反射,其中一些反射是后天习得的、受文化影响。不计直观的视觉模式,打算让人看懂文字的内容来影响情绪,理所当然会需要一些时间让人对文字进行识别和处理。不过,这时间完全可能非常短而被人当成“瞬间”——例如,一些读者看到 114514、1919810、哼哼啊啊啊啊啊,就会轻松地发笑,这是野兽先辈的文化模因造成的影响。音乐也有这样的情况。语音方面,在电话里自称田所、田所浩二,往往会让知道这是什么梗的人立即发笑。根据 ANN 的报道,日本已经有电信诈骗团伙注意到这一点,利用这个条件反射筛选没听说过野兽先辈、相对而言可能不了解许多事而容易上当的人,特别是老年人。 音乐带有可识别、可预测的模式(音调、节拍、旋律、和声等),能够激活一部分人脑中与情感相关的脑区。但是,人群中存在一些无法辨认旋律的个体,他们的一些神经结构与众不同。 一项实验让 205 名受试者转动连续可变音频振荡器上的控制旋钮,选出通过耳机传递的让自己感到最悦耳的声音。结果显示大多数受试者选择以 399 Hz 为中心的、频带相对较窄(范围约 350 Hz)的频率。人对频率的这一偏好似乎不受性别或年龄的影响[1]。音乐的节奏至少影响一部分人的心跳与呼吸频率,心跳与呼吸加速可以被人脑解释为兴奋,反之解释为舒缓。2025 年,一项研究用脑电图和运动捕捉技术发现,音乐的节拍频率接近人脑的 θ 波频率时,受试者的前额叶皮层会发生同步、引发运动皮层激活,这可能导致人们跟着音乐打拍子、摇头晃脑、起舞。音乐的和声可以诱发默认模式网络的 γ 波振荡,不和谐音程可以激活杏仁核、令人厌恶。Harding, Eleanor E., et al. “Musical Neurodynamics.” Nature Reviews Neuroscience, vol. 26, no. 5, May 2025, pp. 293–307. nature.https://doi.org/10.1038/s41583-025-00915-4依靠神经可塑性,人脑可以记忆听到的声音中的模式并在再次遇到相似声音的时候识别这些模式。如果听到的声音与人们预期的模式不同,那么人们可能会感到惊讶或轻微恐惧。对神经可塑性的模拟能复现人对和声悦耳程度的评价[2]。声音强度和节奏的意外变化是音乐在听众中引起强烈情绪反应的主要方式之一(Huron,2006 年)。人脑在预测被立即验证为有较高准确度时可能会触发奖励系统而让人感觉良好,较低比例的预测错误参与产生新鲜感而不至于让人反感,该比例有待研究、可能接近 15%.参考^Patchett RF. Human sound frequency preferences. Percept Mot Skills. 1979 Aug;49(1):324-6. doi: 10.2466/pms.1979.49.1.324. PMID: 503755.^https://doi.org/10.1016/j.bica.2017.09.001 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

之所以音乐能瞬间改变情绪,文字需要时间消化,源于二者作用于大脑的机制、感知路径和情感加工方式密切相关。 我们都经历过这样的时刻:在音乐高潮时,身体突然一阵震颤、后背发凉,甚至会忍不住热泪盈眶。 |

|

|

《音乐结构与情绪反应:实证发现?》这篇论文从音乐认知学的角度研究了音乐中究竟是什么导致了人们情绪上和生理上巨大的反应。 参与者是83名成年人。他们填写一份问卷来报告他们过去五年听音乐时的身体反应。 结果: 最常见的生理反应是脊背发凉,流泪或者喉咙有异物感。发笑、起鸡皮疙瘩和心跳加速也较为常见。 研究者发现特定的音乐结构更有可能引起特定的生理反应。 - 眼泪和喉咙有异物感常见的原因是: a. 富有表现力的音程走向,比如从不和谐到和谐。 b. 下降的五度循环。这营造了经典的“回家”感,是一种情绪的解决。 - 发抖和起鸡皮疙瘩: a. 毫无准备的和弦的出现。 b. 音量乐器色彩和节奏的突然变化。 c. 等音转换。 - 心跳加速: a. 有节奏的加速。 b. 切分音。 你一定有过这种体验: 一段熟悉的旋律立刻把你拉回某个瞬间; 听着节奏激烈的音乐,你突然跃跃欲试,动力十足; 一边学习一边播放最爱的歌单,结果越读越分神。 这些现象并不是巧合。 神经科学研究发现,音乐不仅是外部的声音,还是大脑的调节工具之一,能影响我们的情绪、动机、注意力,甚至心跳和呼吸节律。 |

|

|

音乐是比语言更古老的“全脑现象” 从进化角度看,音乐可能比语言更早出现于人类生活中。 神经影像研究表明,当我们听音乐时,大脑中并非只有听觉皮层被激活,而是几乎“全脑联动”。 前额叶皮层会参与对音乐的预测,边缘系统如杏仁核负责情绪反应,而奖赏回路则通过多巴胺释放带来愉悦感。 更令人惊奇的是,大脑对音乐的反应不仅是“被动接收”。 科学家发现,当我们听到某段旋律时,大脑中相关的神经元会以与之相似的频率放电,仿佛我们的身体成为了“内部演奏”的乐器。 换句话说,听音乐不只是用耳朵,大脑和身体本身也在“奏响”那段旋律。 正因如此,即使没有歌词,音乐也能唤起细腻复杂的情绪体验。 它可以传达快乐、哀伤、渴望、希望,甚至是难以言说的怀旧与共鸣。 相比之下,语言虽然能够表达具象的内容,却往往难以准确捕捉情绪的深度。而音乐,恰恰弥补了这一空白。 |

|

|

音乐能调节情绪是因为神经系统的激活 为什么一首哀伤的歌曲会让人落泪,而欢快的旋律能瞬间点亮心情? 因为听音乐时,前额叶皮层不仅参与预测旋律走向,还通过中脑的“奖赏系统”释放多巴胺,让我们感到愉悦甚至兴奋。 与此同时,边缘系统中的杏仁核负责识别音乐中的情绪色彩,而海马体与皮质区域则将音乐与过往经历和记忆链接起来。 另外,音乐还能影响我们的生理节律。 研究发现,每天花10–30分钟静心听自己喜欢的音乐,不仅能有效降低静息心率、调节血压,还能显著提高“心率变异性”(HRV:一项衡量身心健康的重要指标)。 这一现象的背后,是“呼吸-心率耦合机制”。 音乐通过潜移默化地改变我们的呼吸节奏(比如舒缓旋律诱导长呼气),从而激活副交感神经系统,帮助我们放松、稳定情绪。 这意味着音乐调节情绪的效果,并不完全依赖于主观感受,而是根植于神经生理的自动调控机制中。 |

|

|

快节奏音乐可以点燃行动系统 如果你习惯在运动前放一首节奏感强烈的音乐来提神,那么你已经在无意中激活了大脑中的“动机系统”。 神经科学研究表明,音乐尤其是快节奏音乐(通常是每分钟超过140–150拍),可以显著提高我们的行动意愿和身体唤醒度。 因为听到快节奏音乐时,大脑中控制启动行为的基底节(Basal Ganglia)会被激活,促使我们想要动起来。 同时,小脑(Cerebellum)也会根据节奏对身体进行运动协调,增强节拍同步感。 更重要的是,音乐还能促使肾上腺素、去甲肾上腺素等激素的释放,让我们在身体层面感到“准备就绪”。 所以即使你只是坐着听音乐,那段旋律也可能悄悄推动你从“准备阶段”进入“行动状态”。 这也是为什么音乐如此常被用于健身和心理调节的原因。 |

|

|

边听歌边学习,到底是助力还是干扰? 很多人喜欢一边听音乐一边学习,神经科学对此有明确答案: 学习时的最佳背景音是“安静”。 研究发现,当我们进行需要高专注力的认知任务(如阅读、理解、记忆)时,如果背景音乐中含有歌词, 尤其是我们熟悉并喜爱的歌词,就会与我们在头脑中“内语”的内容产生竞争,干扰信息加工与记忆提取过程。 相比之下,纯乐器音乐或白噪音、棕噪音、40Hz双耳节拍等背景音,能在不干扰语言处理的前提下增强注意力。 但如果我们在学习的间歇时间(如30分钟专注后的短暂休息),听喜欢的、有歌词的音乐,反而可以激活奖赏系统,有助于下一轮的专注学习。 这种节奏切换不仅提高效率,也让学习过程更有愉悦感。 |

|

|

科学使用音乐的3个实用策略 在欣赏和感受音乐之外,有以下3种有效利用音乐的方式: 1. 提升动机 当你缺乏动力、不想开始学习、工作或者锻炼时,播放10–15分钟节奏明快、旋律激励的音乐(建议节奏>140 BPM),可以快速激活动机系统,增强行动意愿。 2. 提升学习力 在学习或工作期间,尽量保持环境安静;如需背景音,可选择白噪音、棕噪音或40Hz双耳节拍;如果想听音乐,请选择无歌词的纯音乐。 3. 情绪调节与情感抚慰 音乐是调节情绪的强大工具。 哀伤时听哀伤音乐不一定让你更悲观,反而有助于释放与整理情绪。 放大悲伤(如通过慢节奏音乐唤起类似情感)能帮助大脑“处理”它,就像哭泣后感到释怀。 因为这不是“更悲观”,而是“穿越悲伤”。 关键是选择与当前情绪相匹配的音乐节奏与情感色彩,尊重内在状态。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

老城废墟的最顶点是北川县幼儿园,地震发生时园中有500多个孩子,被滑坡气浪推行了二十多米,全部被埋。 13日,有人经过时,听到地底一片小孩的哭声,里面一直在喊“婆婆”。到了16日,幼儿园已经沉寂了。 16日下午,有人喊“有人”,宜兴消防队的队员们走过来,开始挖掘。队员们不停地挖出小花被、小花枕头,然后一个队员伸手下去,拎出了一个孩子,紧接着是第二个。 地震发生时孩子们正在午睡,死去后也保持着睡觉的姿势,小小的拳头握在胸前。他们的身体是青色的和白色的,发出呛人的气味。 小脑袋和身体还是软软的,那些小花被被用来包裹童尸。有两个小女孩都编着小辫,每个辫子上都扎着五颜六色的彩带, 救援人员把她们放到了下面的草地上,一个围在废墟边刨土的男人突然张开了嘴巴,然后跑向了草地,那是两个小女孩的父亲。 一个年轻的妈妈走过去看了一眼,大哭起来:“我的孩子啊!”另外两个妈妈也跟着她哭起来。但那并不是她们三人的孩子。 两个男人开始在山坡上挖坑,他们孩子的尸首就放在一边。一个男人挖了一半放弃了,他把孩子尸首抱到高处,重新开始挖掘。 另一个男人仍旧在原地挖着,那是一个斜坡,他好像不太会挖,每挖一铲,斜坡上的土都会垮下来一些。有人走过去跟他说话,他沉默不语。这个男人不停地挖,但总也挖不好。 ——李海鹏《灾后北川残酷一面》 《天亮了》韩红: 那是一个秋天 风儿那么缠绵 让我想起他们 那双无助的眼 就在那美丽风景相伴的地方 我听到一声巨响 震彻山谷 就是那个秋天 再看不到爸爸的脸...... 以上是一段文字和一首歌,看完听完,也许更好好理解这篇回答最后的结论。 在文字发明出来之前,人们用声音传达情绪,这种原始的听觉信号,可以通过丘脑直连杏仁核(情绪中枢),只要12-50毫秒,就能触发本能恐惧或警觉(比如听恐怖片配乐)。 流程就是:耳朵听到声音 →跳过大脑思考区→ 直接冲向情绪警报中心(杏仁核)。 就像你被突然吓到时,会先尖叫后思考一样,听觉情绪通路永远是「先动手,再讲道理」。 而文字是有认知瓶颈的,理解文字的意思需经历4个步骤:视觉皮层解码字形 → 角回整合语义 → 前额叶执行理解 → 边缘系统情绪响应。 ①比如手面前有个“狗”字,你要先用眼睛扫描它,看它的字形,是个反犬旁+句,知道了写的是狗字。 ②然后你大脑里有个叫“角回”的文字分拣站,会把字的形状、读音和意思打包在一起。看到“狗”字,立刻联想到: -读音是“gǒu” -图片里毛茸茸的动物 -你家的边牧“旺财” ③接着你的前额叶开始执行具体理解: -文中写的是“好狗”→ 理解成褒义。 -如果写的是“狗咬人”→ 理解成危险警告。 ④触动情绪,边缘系统情绪响应。 -想到自家狗狗→ 开心 -想到被狗咬→ 害怕 从1到4,大脑读字就像快递流水线:先认形状→打包意思→分析用途→最后让你开心或难受。 这整个过程需300毫秒以上,且依赖记忆缓存信息。 而声音传递情绪只要12-50毫秒,比意识认知快10倍以上。 音乐有点像情绪的「作弊代码」——它绕过理性分析,直接用声音掐住你的本能、记忆和快感神经,让你秒速嗨翻或泪崩! 文字不行,文字要思考,要联想。 但文字经过思考之后,带来的情绪冲击,往往会更强烈,更持久。 |

|

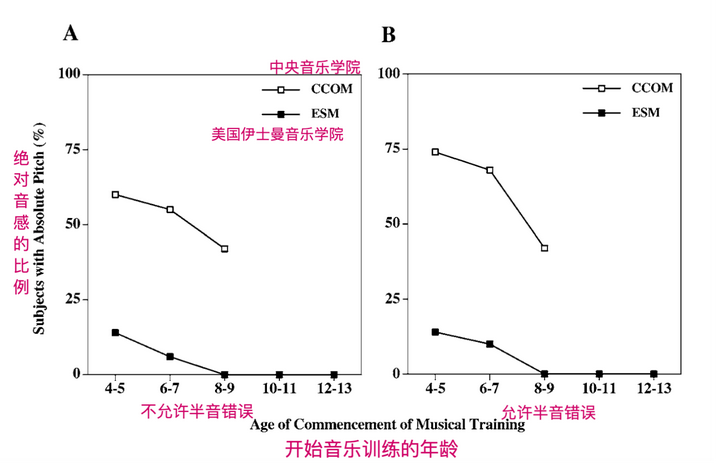

0. 引言: 这个问题远没有看起来这么简单。 的确,在我们直观的印象中,音乐比语言更具感染力。 节拍一响,心脏就先懂了,而词句则需要翻山越岭才能抵达泪腺。 可请你细想,真的是这样么? 请你再思考以下几个问题: 是所有的音乐都能让你瞬间改变情绪,还是只有那些你熟悉或你喜欢的音乐才这个功能?当你听到一首令你感动的歌曲时,最打动你的,是旋律还是歌词呢?如果把这首歌的歌词去掉,只让你听伴奏,这首歌还是那首打动你的歌么?如果把这首歌的伴奏去掉,只给你朗诵歌词,这首歌还是那首打动你的歌么?你最喜爱的中文歌曲,与你最喜爱的那首熟悉旋律但不懂歌词的外语歌曲,在这个问题上的答案是一样的么?纯音乐与有歌词的歌曲,打动你的过程是一样的么?有歌词的歌曲应该算是一种音乐现象,还是一种语言现象呢?究竟什么是音乐,什么是语言? 如果你对这些问题产生了疑惑,你就能理解,在音乐心理现象中,表象和本质之间存在着多么大的差异。 1. 音乐与语言的关系,并不像我们认为的那样泾渭分明1.1 音乐与语言共享神经通路 我们曾经认为,音乐与右脑有关,语言则是左脑的功能,二者是独立的心理学现象,互相井水不犯河水。 但近些年的研究中,越来越多的证据表明,音乐与语言在我们大脑中共享神经通路,在情感处理上也相互关联,只是在情感唤起方式上有所差异。 你可能知道,有一种叫做「失语症(Aphasia)」的神经系统疾病,患者表现为失去说话、阅读或写作能力,但是智力却并不受到影响,这种疾病可能天生,也可能由中风等疾病导致,患者约占总人口的0.1–0.4%左右。 你可能不知道的是,还有一种被称为「失乐症(Amusia)」的疾病,患者表现为无法识别旋律,丧失读谱能力,无法辨别音高等,但听力的其它功能均正常。 据统计,失乐症患者群体约占总人口的1.5%,其比例远高于失语症患者。[1] 患有失乐症的患者,其语言功能也会受到影响,特别是声调语言(tone language)的使用者,例如我们的汉语。 汉语普通话有四种音调,妈麻马骂四个字,都发ma音,但每种声调所对应的意思完全不一样。 而mother、book这些单词,无论你用什么声调读,它就是那个意思,不会发生变化。 对于声调语言的理解,是要靠音高理解来支持的。 你说马这个字的时候,必须要有个升降升的过程,如果听不出这个升降音,你也就没办法很好的理解普通话。[2] 1.2 音乐与语言能力相互影响且相互促进 如果把这个过程反过来想,你就会发现,我们的汉语母语为我们的音乐学习提供了强力的先天buff。 母语为普通话的人,在音高和音程的辨别任务中,均表现出更高的准确性和更快的神经反应。[3] 汉语母语者中,具有绝对音感的比例也显著高于其它非声调语言母语者的比例[4]。 这个差异的显著程度如下图所示↓ |

|

|

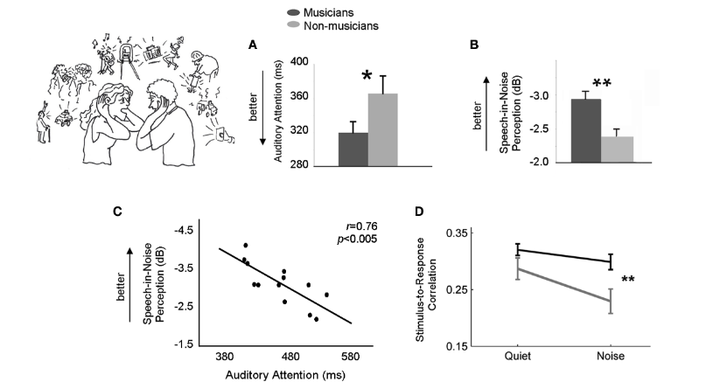

不过在这方面,我们也不必高兴的太早。汉语普通话的声调在声调语言中其实算少的,泰语中有5个声调,越南语有6个声调,而粤语声调最多可以有9个。 当你知道了这个冷门知识点,你就能理解为何这些语言在我们听来有时就像是唱歌一样。 受过音乐训练的人,他们在噪音中识别语音的能力也更强,其听觉注意力反应更快,也更能从无意义的噪声中识别有价值的信息。[5] |

|

|

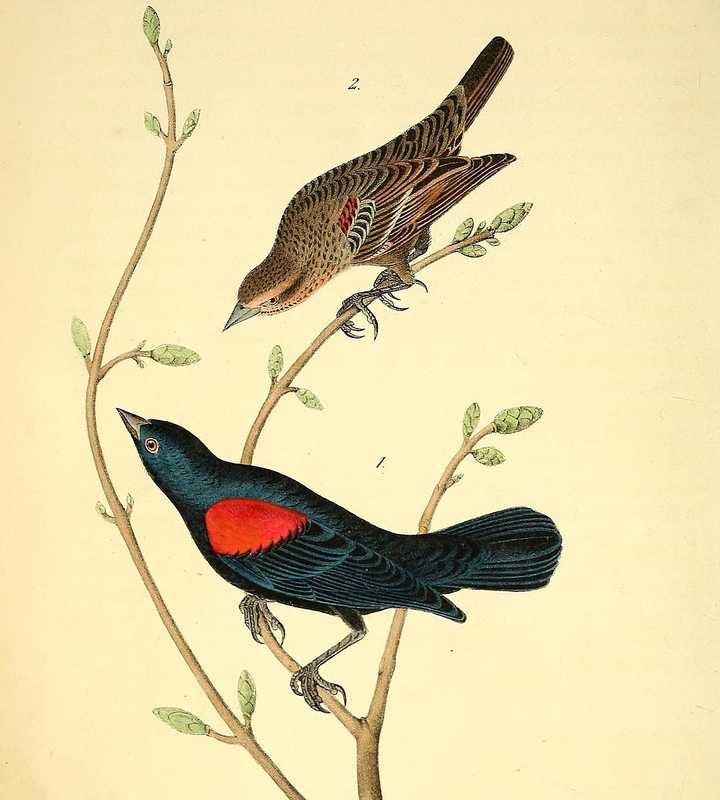

所受音乐训练的时间越长,这种能力的提升就越明显。 除此之外,还有研究表明成年人在经过短期音乐训练后,对于语言音调的识别能力也会得到提升。[6] 经过6个月音乐训练的8岁儿童在阅读能力和语音辨别能力方面均有显著提升,在接受绘画训练的孩子身上则没有观察到这种提升。[7] …… 1.3 音乐与语言能力相互促进的OPERA模型 这种提升可能源于音乐训练对于认知控制网络,如注意力和工作记忆的长期塑造。 心理学家们将这个过程系统化,提出了一个音乐提升语言能力的OPERA模型,来解释音乐和语言能力的这种相互促进的关系。 你可以想象为,在我们大脑中,音乐和语言的处理共用同一条「神经公路」「重叠(Overlap)」; 在这条公路上,音乐对公路路况的要求更高,「精确性(Precision)」,因而为了能让音乐可以正常行驶,我们必须把这条公路修成高速公路的级别,如此不需要这么高级别路况的语言也能跑的更佳顺畅; 在这条公路上,玩音乐是一种飙车的刺激感,而语言就只是从A地到B地完成任务的重复,那自然是音乐更加吸引人来用这条高速公路了「情感(Emotion)」,于是用的越多,这条公路的设施也就越完善; 音乐是具有「自动驾驶」功能的,就像是你脑中总是会自发出现某个旋律「重复(Repetition)」,如此重复越多,你对这条「高速公路」的熟悉程度也就越高; 而飙车嘛,那自然你的注意力也不能松懈,于是很自然的,你就进入了高投入高注意力的心流状态「注意力(Attention)」。 我们总结一下这个过程的主要框架: 重叠(Overlap):处理音乐与语言的神经网络存在重叠。精确性(Precision):在这个神经网络中,音乐处理的精度要求高于语音。情感(Emotion):参与神经网络的音乐活动能引发更加强烈情感。重复(Repetition):参与神经网络的音乐活动重复更加频繁。注意力(Attention):参与神经网络的音乐活动与注意力的集中过程有关。 这个过程每个要素的首字母,正好组成了「歌剧(OPERA)」这个单词。 这个模型详细系统的解释了音乐与语言共享神经通路这一假设,并已经应用于实践中。 例如,通过音乐训练治疗失语症患者,以及改善注意力缺陷(ADHD)或语言学习障碍等。 2. 讨论音乐,不等于讨论歌曲2.1 音乐≠歌曲 讲到这里,我们必须澄清一下我们所讨论概念的操作定义。 在所有关于音乐与语言关系的研究中,有一条默认的前置规则,即「音乐」仅指没有歌词的纯音乐。 这个默认规则并不难理解, 毕竟歌曲是音乐与语言的复合体,其中必牵扯音乐与语言的混淆。 而无论在心理学研究还是音乐史中,歌曲都远不是「带歌词的音乐」这么简单,某种程度上,它甚至可以被当成独立于音乐和语言现象之外的第三种现象来被定义。 2.2 音乐、语言、歌唱的起源与进化 这种鸟名叫红翅黑鹂(Agelaius phoeniceus),是一种古巴特有的雀形目鸟类。 |

|

|

红翅黑鹂(Agelaius phoeniceus) 在当地,这种鸟儿非常常见,然而,它们却有一种非常有趣的行为特征: 这种鸟儿是「一夫一妻」制,每一对红翅黑鹂配偶在配对后,都会形成一种二重唱式的鸣叫模式。 一只领唱(leading),一只跟唱(following),其频率节奏非常相似,又彼此重叠。 其精确程度堪比人类的对话,字面意义上的夫唱妇随了属于是。 这种鸟儿还有一种叫做红肩黑鹂(Agelaius assimilis)的「表亲」。 |

|

|

红肩黑鹂(Agelaius assimilis) 这两种鸟儿血缘关系很近,连名称都很像,然而不同的是,红肩黑鹂是一种「一夫多妻」的鸟儿,其雌雄个体之间不仅在形态上差异很大,其叫声也彼此无关。 我们由此可以推断,成双成对的红翅黑鹂夫妇,由于要彼此协作,防御领地,因而形成了这种独特的鸣叫形式。[8] 这种叫声很明显是具有功能性的。 现在,问题来了,红翅黑鹂的叫声,是更接近我们的音乐呢?还是更接近我们的语言呢? 2.3 我们在学会说话和演奏前,先学会了歌唱 在心理学研究及音乐史中,有歌词的歌曲是是否能被称为严格意义上的音乐,一直是有争议的 本质上,红翅黑鹂的叫声与我们的音乐和语言,都是生物发出的有信息交流作用的有规律的声音。 在语言和音乐发明之前,我们的祖先靠有规律有节奏的叫声来进行交流,这种有社交功能叫声,在今天的灵长类动物群体中也可以被广泛观察到。 例如,美洲的狨猴(Marmoset)可以通过不同的叫声来命名并呼唤同伴[9]。 |

|

|

狨猴(Marmoset) 人类行为中最接近于这种「功能性叫声」的行为,就是歌唱。 当我们开始为这些声音赋予精确的意义,并学会用一些抽象符号记录下来,我们就创造了语言和文字。 当我们领悟我们所听到声音的声学特征,并学会用各种工具将其复现出来,我们就创造了音乐和乐器。 作为一种文化现象,语言和音乐在进化上是同源的,而它们的共同祖先,就是歌唱。 换句话说,我们在学会说话和演奏前,就先学会了歌唱。 2.4 歌唱,可以被称为严格意义上的音乐吗? 而在音乐史中,无论东西方文化,在音乐的早期阶段,声乐一直都处于主导地位。 古希腊时期的音乐以单声部声乐为主,器乐主要用于伴奏。 到了中世纪,声乐更是以纯净、质朴的圣咏形式占据绝对主导地位,器乐被视为声乐的附庸。 人们普遍认为人声是自然创造的,是神圣的,而乐器是人类制造的,是工具性的。 我国古代也有「人声至上」的观念,从先秦时期的「贵人声」,到唐代的「丝不如竹,竹不如肉,迵居诸乐者之上」,均体现出声乐地位高于器乐的思想。 可以说,歌唱先于音乐的概念,根植于所有人类文明的文化记忆之中。 而器乐,直到16世纪文艺复兴时期,才摆脱从属地位,逐渐发展成熟,形成我们今天所讨论的「纯音乐」体系。 这个发展过程是这样的: 最早期的器乐形式,如中世纪最早的奥尔加农(organum),就是在圣咏声部上方或下方叠加一条平行声部,听起来很像「二重唱」的形式,本质上就是在用乐器模拟人声。 随着音乐技法和乐器技术的发展,后来的卡农、弥撒曲等音乐题材逐步脱离了「唱」的范畴。 音乐声部的数目从2个增加到3、4个甚至更多,声部之间关系的复杂程度已经无法对应到任何「二重唱」或是「合唱」的形态。 问题是,人声的音色是有限的,且要靠歌唱表意。 独唱当然没有任何问题,二重唱你一言我一语的形式,也能实现这个功能,两个声部的合唱,如果技巧足够高,也能很好的进行编排。 可如果声部再多,编排再复杂一些,就超出了声乐可以胜任的范围。 多个声部以不同的节奏不同的歌词演唱,如果编排不好,那根本不是在唱歌,那就是在吵架。 除非,你用部分人声模拟乐器,这个处理方法,叫做「阿卡贝拉(A cappella)」。 器乐则不同,不同的乐器具有不同的音色,也没有传达语义信息的负担,可以很自然的进行编排和融合,形成了高度系统化的音乐体系。 如此所带来丰富的体验,是纯粹人声所无法比拟的,于是声乐和器乐正式「分道扬镳」,而文艺复兴时期人文主义的兴起,更是在理论层面为器乐的发展铺平了道路。 这之后,以意大利为中心,奏鸣曲、协奏曲等体裁开始形成,作曲家正式成为一种职业,开始为特定乐器创作具有独立的音乐作品。 而后在巴赫、亨德尔、维瓦尔弟等巴洛克音乐家的推动下,器乐成为音乐的主流形式。 交响曲出现后,器乐音乐形式更是被推向了艺术巅峰,这也就是我们今天所熟悉的「纯音乐」的历史。 而我们如今所熟悉的,也是我们提及「音乐」这个概念第一时间所能想到的流行歌曲,你可以将其理解为古典音乐在新技术、新媒介、新市场形势中形成的一种「简化的方言体系」。 流行歌曲的和声,诸如I–vi–IV–V、I–V–vi–IV 等套路,本质上是古典功能和声(T–S–D–T)的极简版。 其曲式,包括AABA、主歌–副歌、桥段等,都与古典音乐的「二部/三部曲」「回旋曲」等同源。 配乐方面,弦乐铺底、铜管加强高潮、木管做色彩…… 这些手法全部继承自管弦乐写作。 在这个过程中,古典音乐提供了底层语法,而流行歌曲则通过歌词将这套语法翻译成即时可感的日常情绪。 换到这个问题的情景下,你可以简单粗暴的将流行歌曲理解为「减配版的音乐」+「语言」的复合体。 3. 纯音乐与歌曲影响人们情绪的方式并不相同 如此,我们澄清了「音乐」和「歌曲」的区别,也就能理解为何我们在研究中要将这二者进行严格的区分了。 回到这个问题中,我们逐一来讨论。 3.1 纯音乐所激发的是人类的本能、最原始的情绪音乐激发情绪的BRECVEM模型 先说音乐激发情绪的过程。 纯音乐引发人们情绪的过程,包含以下七种方式: 脑干反射(Brain stem reflex):主要解释突然出现的、响亮且不和谐的音乐片段所激发的情绪反应。这种音乐片段本质上就是动物遇到危险时所发出的叫声,它可以直接激发你「战或逃」的本能反应。 节奏同步(Rhythmic entrainment):音乐的节奏会与你身体内部的生理节奏,如心率等协同作用,进而影响情绪。 评价性条件反射(Evaluative conditioning):音乐可以反复与正面或负面事件关键匹配,使你将你的自然情绪与音乐本身进行绑定。 情绪感染(Emotional contagion):作曲家创作音乐的过程,天然将情感表达融入其中,而你通过欣赏音乐感知到这种情感。 视觉意象(Visual imagery):音乐——特别是浪漫主义及印象派音乐,可以启发视觉图像,进而引发相应的情感反应。 情景记忆(Episodic memory):音乐可以唤起你的情感记忆,这种现象还有个非常浪漫的名称,叫做「亲爱的,他们演奏的正是我们的曲调(Darling, they are playing our tune)」。 音乐期望(Musical expectancy):音乐的某个特征,如节奏或和声,违背了听众们的期望,进而引发了你的情感。 这七个方式的首字母,就组成了这个解释模型的名称BRECVEM[10]。 感知音乐的能力从儿童早期就开始发展,并且随着年龄的增长显著提高 由BRECVEM模型可以看出,纯音乐所激发的是人类的本能、原始的情绪,这些情绪不需要经过太多社会化训练。 音乐的发展始于婴儿期,此时的孩子还不能分辨音乐于语言,他们从父母的哼唱或抑扬顿挫的言语中获得最基础的音乐启蒙[11](进一步证实了音乐与语言同源的假设)。 到了三岁左右,孩子已经对大调、小调的特征有了意识,可以通过这些特征识别音乐的快乐与悲伤。 但是,诸如「愤怒」、「恐惧」等复杂情感并不包含在内。 这些复杂情绪状态,是要靠一定的社会化训练才能获得。 音乐传递的情绪少于其引发的情绪 讲到此处,我们需要对一个关键问题进行澄清。 所谓「音乐引发的情绪」,究竟是音乐本身的属性,还是我们的主观判断? 前文中「快乐」、「悲伤」「愤怒」、「恐惧」的音乐片段,又是如何确定的? 根据「基本情绪理论(basic emotion theory)」,这四种情绪状态,是具有跨文化普遍性的核心情绪类别。 在确定这些实验材料之前,研究者预先通过标准化评定过程,通过独立测试确定了每个音乐片段的「客观」情绪属性,对78段音乐片段进行了情绪分类,并从中找出四种情绪得分最高的几个片段,作为实验材料。 在这个过程中,研究者们发现一个有趣的现象,对于「快乐」、「悲伤」这两种情绪,人们的评判高度一致。 例如圣桑《动物狂欢节》终章,82%的人评价为「快乐」; 舒伯特《圣母悼歌》序曲,96%的人评价为「悲伤」。 「愤怒」、「恐惧」两种情绪则不同,人们的评判结果非常分散。 穆索尔斯基《荒山之夜》,只有55%的人评价为「恐惧」 舒曼的《凯撒序曲》,将其评价为愤怒的人占66% 这与前文提到的婴儿实验可以相互验证,支持「快乐」、「悲伤」的情绪更为基础,「愤怒」、「恐惧」这两种情绪则需要一定的社会化训练才能获得这一推断。 更进一步,研究者们试图证明,一段音乐表达了何种情绪,与人们感知到何种情绪是否等价。 我知道这有些绕脑子,你就这样来理解,这个实验探究的是: 纯音乐本是没有歌词的,不靠解释,它能够很好的传递自己想要表达的情绪特征吗? 再形象点,就是我们日常所说的「这段旋律很悲伤」,与「这段旋律让我想哭」,是一回事儿么? 实验的结果很有意思。 通常情况下,音乐是可以有效传递其所要表达的情绪的。 然而,人们对于音乐所传达的正向与负向情绪的感知并不一致。 对于正向情绪的音乐,人们往往评价高度一致,即快乐的音乐被感知为快乐,且感受到的快乐情绪要比音乐本身所传达的快乐情绪更高。 而对于负面情绪的音乐,人们的评价则更加分散,有时甚至会被解释为中性甚至正性。 而高敏感的人群,会显著放大音乐所传达的情绪信号,在欣赏音乐的过程中,体验到远比作品本身更强烈的情绪。 简单总结一下,就是人的大脑就像情绪调节器,会将音乐的情绪属性向正向方向调整,而高敏感人群,则会放大所接收到的所有音乐情绪特征[12]。 3.2 有歌词的歌曲引发的情绪,可以视作音乐引发情绪的plus版 当我们给纯音乐加上歌词时,相当于我们给音乐贴上了精确的情绪标签。 纯音乐依赖旋律、和声、节奏、速度、音色等结构元素唤起情绪,如前文所述,这些元素均由大脑听觉皮层与边缘系统等「原始脑」进行处理;一旦我们给音乐加入歌词,它就需要激活更多的脑区,例如海马旁回、杏仁核、布洛卡区(语言处理区)等等。 歌词通过讲述故事、文化指涉等方式,唤起人们更广泛的情绪。 最典型的,像是感怀、嫉妒、羞耻或嫉妒等复杂的社会情绪,你是无法在纯音乐中体验到的。 因而歌曲引发的情绪,可以视作音乐引发情绪的plus版。 而这个plus加成,则建立在你对歌词语言的理解基础上。 还记得前文提到的音乐激发情绪的BRECVEM模型么? 在这个模型的七个维度上,这种加强作用体现在: 情绪感染(Contagion),有歌词后显著提升记忆唤起(Episodic Memory),有歌词后显著提升视觉想象(Visual Imagery),有歌词后显著提升评价性条件反射(Evaluative Conditioning),有歌词后显著提升 然而,其余三个维度,是否有歌词的影响却并不显著,即: 脑干反射(Brain Stem Reflex),不显著节奏共鸣(Rhythmic Entrainment),不显著音乐预期(Musical Expectancy),不显著 当完全你听不懂歌词的时候,加入歌词,仅对记忆唤起(Episodic Memory)这一个维度有所提升。[13] 也就是说,你听不懂歌词的歌,对你而言基本就是纯音乐。 这个结果,是不是一点也没有超出你的预期? 不过,在情绪唤起的具体类别方面,歌曲和音乐还是有一些区别的。 具体表现在,纯音乐放大正向情绪这个效应,在歌曲中是没有表现的。 但是歌词的加入却能放大悲伤等负面情绪的体验。 这进一步说明了快乐的情绪更多依赖音乐的声学特征,而歌词则强化了我们对于悲伤情绪的神经加工过程。[14] 4. 音乐即是语言,语言亦是音乐 当我们通过语言为事物命名和下定义时,我们天然会将一些概念进行隔离和区分。 而二分法又是最简单的,用于区分事物的方法。 像是: 理性与感性 I人与E人 科学与艺术 左脑与右脑 理科与文科 …… 以及,这个问题问到的,语言与音乐。 这种区分和澄清,一方面让我们得以在混沌中发现秩序,另一方面,也放大了事物之间的差异,抹平了事物之间天然存在的共性。 我们总是试图用更精确的语言,创造出更丰富的词汇,想要将这个世界描述的更加清晰,却一次又一次陷入到自说自话的境地。 这正是世间所有冲突产生的根源。 这世间有很多情愫,并不需要精确表达,也无法通过语言诉说。 而音乐之于我们的意义,也并不在于它能多快的激发我们的情绪,或者多么强烈的激发我们的情绪,而在于,音乐表达的,是我们共同的情感。 音乐即是语言,语言亦是音乐,之于人类文明,二者同时存在才完整。 也许那句「亲爱的,他们演奏的正是我们的曲调(Darling, they are playing our tune)」,可以胜过万语千言。 参考^Peretz I, Vuvan DT (2017). "Prevalence of congenital amusia.""?. European Journal of Human Genetics. 25 (5): 625-630. doi:10.1038/ejhg.2017.15г. PMC: 54378962. PMID:28224991M.^Peretz, I., Nguyen, S., & Cummings, S. (2011). Tone Language Fluency Impairs Pitch Discrimination. _Frontiers in Psychology_, _2_. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00145^Giuliano, R. J., Pfordresher, P. Q., Stanley, E. M., Narayana, S., & Wicha, N. Y. Y. (2011). Native Experience with a Tone Language Enhances Pitch Discrimination and the Timing of Neural Responses to Pitch Change. _Frontiers in Psychology_, _2_. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00146^Deutsch, D., Henthorn, T., Marvin, E., & Xu, H. (2006). Absolute pitch among American and Chinese conservatory students: Prevalence differences, and evidence for a speech-related critical period. The Journal of the Acoustical Society of America, 119(2), 719–722. https://doi.org/10.1121/1.2151799^Strait, D. L., & Kraus, N. (2011). Can You Hear Me Now? Musical Training Shapes Functional Brain Networks for Selective Auditory Attention and Hearing Speech in Noise. Frontiers in Psychology, 2. https://doi.org/10.3389/fpsy.g.2011.00113^Song, J. H., Skoe, E., Wong, P. C., and Kraus, N. (2008). Plasticity in the adult human auditory brainstem following short-term linguistic training. J. Cogn. Neurosci. 10, 1892-1902.^Moreno, S., Marques, C., Santos, A., Santos, M., Castro, S. L., and Besson, M. (2009). Musical training influences linguistic abilities in 8-year-old children: more evidence for brain plasticity. Cereb. Cortex 19, 712-723.^Whittingham, L. A., Kirkconnell, A., & Ratcliffe, L. M. (1996). Breeding Behavior, Social Organization and Morphology of Red-Shouldered (Agelaius assimilis) and Tawny-Shouldered (A. humeralis) Blackbirds. The Condor, 98(4), 832–836. https://doi.org/10.2307/1369864^Johnson CY (29 August 2024). "Marmoset monkeys call each other by name, study suggests". The Washington Post. Retrieved 8 September 2024.^Dowling, W.J. (2002). "The development of music perception and cognition". _Foundations of Cognitive Psychology: Core Reading_: 481–502.^ROBAZZA, CLAUDIO; MACALUSO, CRISTINA; D'URSO, VALENTINA (1 October 1994). "Emotional Reactions to Music by Gender, Age, and Expertise". Perceptual and Motor Skills. 79 (2): 939-944. doir:10.2466/pms.1994.79.2.939C. PMID& 7870518г. S2CIDe 229591172.^Kallenin, K; Ravaja, N. (2006). "Emotion perceived and emotion felt: Same and different". ". Musicae Scientie. 10 (2): 191-213. doi:10.1177/10298649060100020 3. S2CID 143503605.^Barradas, G. T., & Sakka, L. S. (2022). When words matter: A cross-cultural perspective on lyrics and their relationship to musical emotions. Psychology of Music, 50(2), 650-669.https://doi.org/10.1177/0305735621101339Qm^Brattico, E., Alluri, V., Bogert, B., Jacobsen, T., Vartiainen, N., Nieminen, S., & Tervaniemi, M. (2011). A Functional MRI Study of Happy and Sad Emotions in Music with and without Lyrics. _Frontiers in psychology_, _2_, 308. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00308 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 人物音乐 最新文章 |

| 达明一派当年把beyond打的找不着北,为什么 |

| 音色和唱功哪个更重要? |

| 五代时期的开国皇帝朱温,李存勖,石敬瑭, |

| 你听过哪些被惊艳到了的歌? |

| 歌曲《嘉禾望岗》火出圈,广州迅速「接梗」 |

| 张学友是不是被高估了? |

| 李玟人这么好,为什么会不幸离世? |

| 歌手谭咏麟的唱歌水平如何? |

| 如何看待《一人我饮酒醉》这样的歌曲,是怎 |

| 如何评价周杰伦的新歌《圣诞星》? |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

|

|

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |