| |

|

| 阅读网 -> 明星艺术 -> 都说中国木构建筑无法造出一个无柱的内部空间,那为什么不把传统古建里的藻井放大以达到穹顶的效果? -> 正文阅读 |

|

|

[明星艺术]都说中国木构建筑无法造出一个无柱的内部空间,那为什么不把传统古建里的藻井放大以达到穹顶的效果? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

我的意思是,一个用斗拱搭建起来的穹顶 |

|

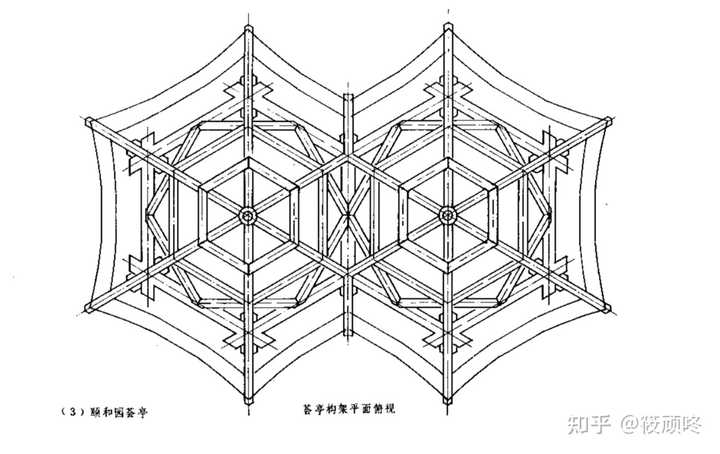

这是个有趣的问题。 我想题主想说的是为啥不用抹角梁结构做一个大跨度的无柱空间吧? 这样的案例古人已经实践过了。 |

|

|

抹角梁 |

|

|

抹角梁 其实用抹角梁作无柱空间的案例不仅仅中国古建筑,世界很多地方都有类似的案例。 国外的一些案例: |

|

|

|

|

|

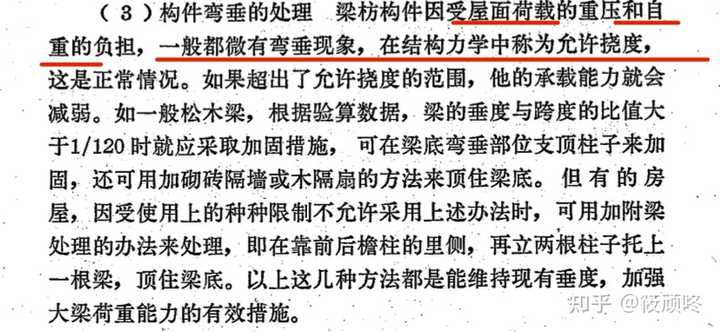

但其实无论是抹角梁还是传统的梁栿做法,都是用梁来承重(本质上都是简支梁),传统梁栿的承重落点在梁上皮的两侧;抹角梁的承重落点在梁的中部(跨中简支梁)。 也就是说,抹角梁并未跳脱出梁栿承重受弯的老做法,无论是上面两种做法的哪一种做法都存在净跨度极限。因为梁本身存在安全荷载的值,也就是梁在安全范围内弯垂的大小与梁长度的比值(允许挠度),因此并不能随意“放大”抹角梁应用到建筑上。 |

|

|

实际上,木头这种材料比较适合在顺纹方向受拉和受压。而中国古建筑的很多受力构件(除柱体以外)都是横向承压件。 |

|

|

|

|

|

我之前做过一个简版古建筑模型,从这个简版模型就很清晰的看到,古建筑梁栿都是横向的二点或者一点的受压简支梁;所有出挑的斗拱也都是横向受压抗弯(挠曲)的,只有柱子是顺纹方向受压的。 这种做法的好处是屋顶产生的重力在整个结构的传导方向是垂直的;缺点就是所有横向受压构件的规格非常大(古代匠人没有计算梁安全荷载的条件,因此为了建筑安全只能把梁的规格往大了做)、参与横向受压的构件特别多(层累式的梁架要保证参与传导的所有梁架在自身不会变形的情况下把力传递给下一根梁栿)且每一根的规格都不小。 |

|

|

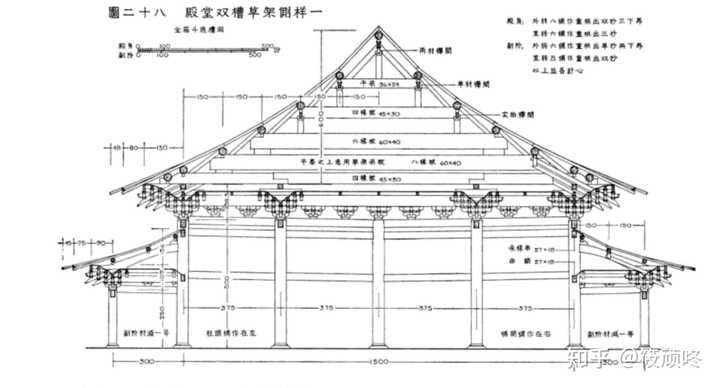

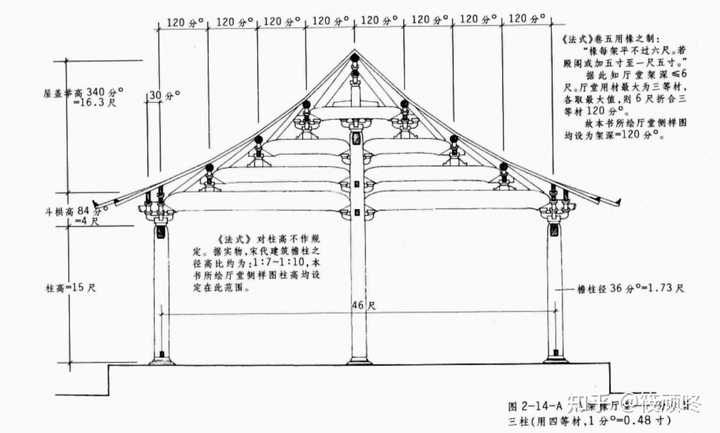

抬梁式草架结构 |

|

|

厅堂混合式的梁架结构 也就是说,处在最下面的那根梁既要承受上部所有梁的重量,还要承受屋顶的重量。 像这种横向受弯的梁,上部落点越往梁的中部(跨中),梁的负担越大;越往两侧,梁的负担越小。最小的负担是上部重量直接落在柱子上,但是这样做的话屋顶就没有收分了。 |

|

|

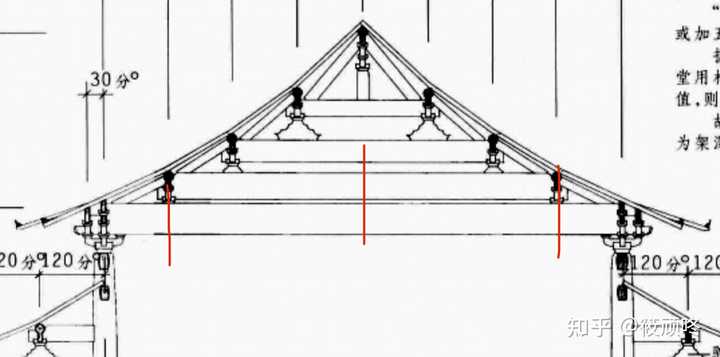

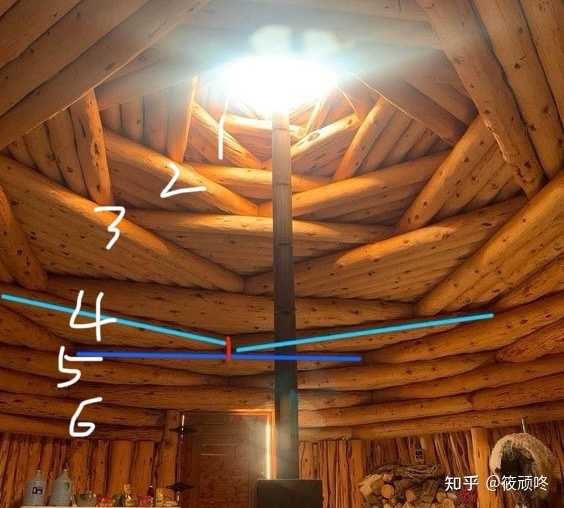

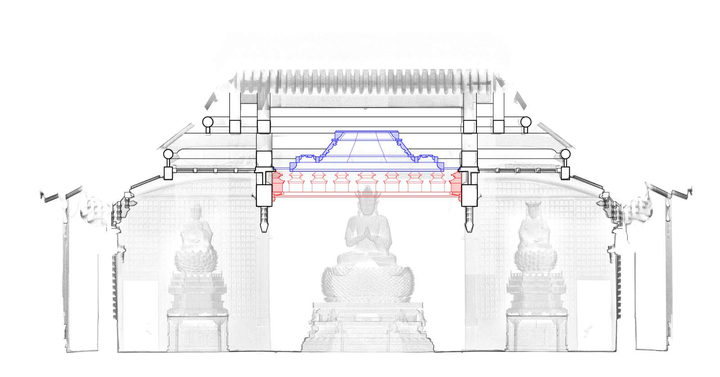

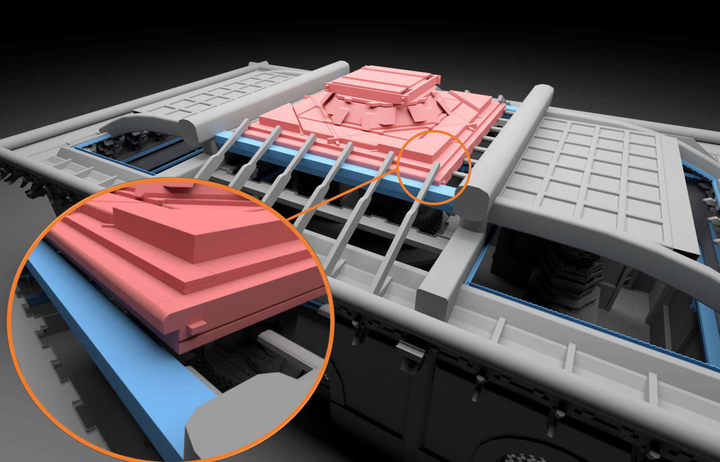

此时产生一个问题: 屋顶重量越往梁的两侧分导,梁的负担越小、规格越小、屋顶举高越高、层累的梁也就越多; 屋顶重量越往梁的中部,梁的负担越大、规格越大、屋顶举高越小,层累的梁越少。 举例: 下图就是上部梁(浅蓝色)的落点(红色)分导于下部梁(深蓝色)两侧的做法(两点承压的简支梁)。此时会发现屋顶相对来说被举的很高,参与的梁非常多,但梁的规格都不大。 |

|

|

|

|

|

一个方向上的梁栿有14层 下图是上部梁(浅蓝色)落点(红色)在下部梁(深蓝色)中部的做法(跨中简支梁)。这样的屋顶相对来说举高很小,参与的梁栿少。由于这种做法梁栿负担大,因此梁栿规格也大。 |

|

|

|

|

|

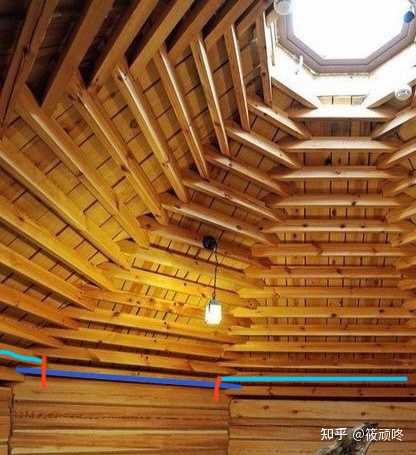

同方向的梁栿只有六层 在这个做法中,匠人为了减小最下部梁的负担特意缩短了单根梁的长度(在屋顶重量一定的情况下,梁的长度越短,弯矩越小,弯垂越小,抗弯性越好),增加梁数量(梁围合而成的多边形边数增多)。这可以有效增强单根梁的抗挠度,增强梁的抗弯性。 如此看来,在“屋顶举高”与“梁的负担”之间,对于匠人来说似乎是一个需要权衡思考的事情,怎样找到二者的平衡是需要好好推敲的。 暂时写到这里,后面有机会再补充点。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

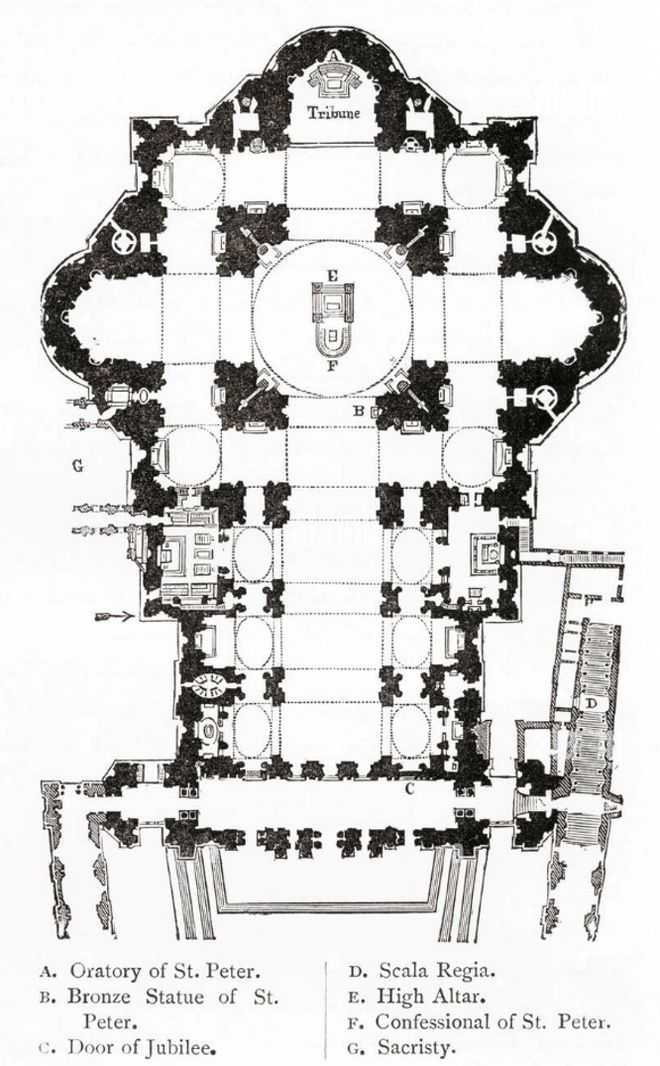

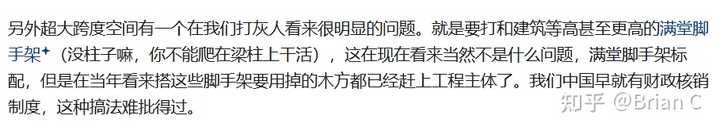

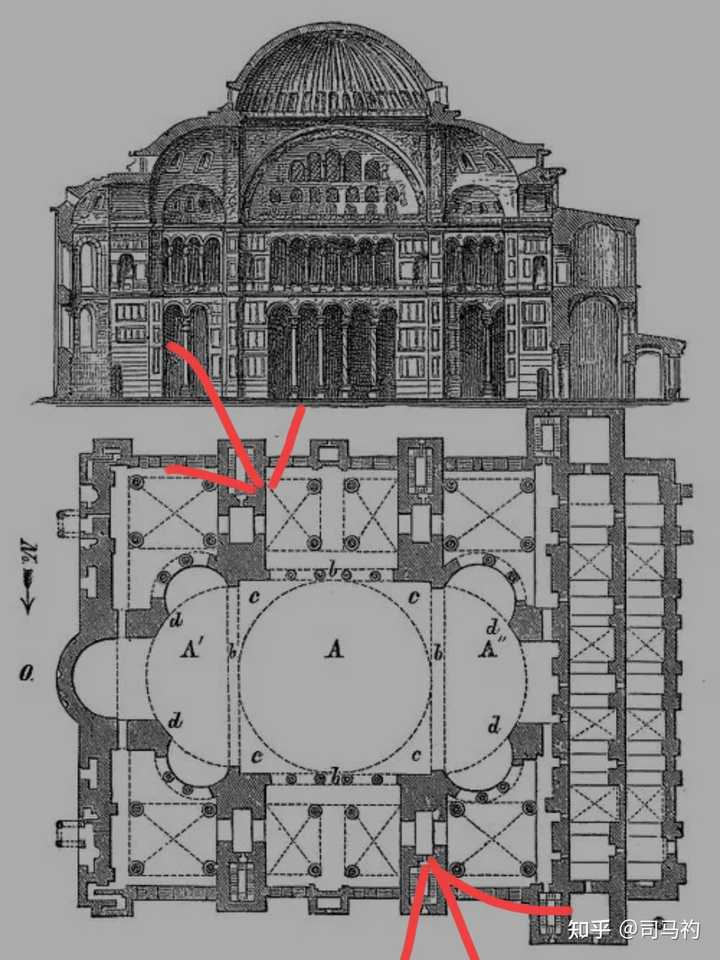

实质原因可能简单到令人发指。中国甲方不接受漫长工期。欧洲那些纯奇观类建筑在中国尝试都不会尝试。硬试的人都被骂上天。不试就不会有技术探索和积累。 故宫建设周期多久呢?14年左右。这在中国已经算长了。圣彼得大教堂呢?光那个穹顶就花了43年。这当然和教会的拉胯属性有关。不过刨除各种拉扯拖延的时间,其实际建设工期仍然超过20年。欧洲中世纪项目管理的典范是圣母百花大教堂,这个项目甲方扯淡少,愿意接受一定的取巧式妥协达到相对好的效果,没过分追求又大又圆(划掉)。但是光穹顶部分建设周期也超过16年。这两个项目最终竣工都花费了上百年,而工程量却比故宫小得多。被骂上天的武则天大明堂,花了5年时间。而且从此以后,就因为礼制问题再无人尝试。 从成本效益上看,比如天坛祈年殿,一共就28根柱子落地,无承重墙。最大四根龙柱面积刚超过一平米,整个建筑支撑结构面积占比不到5%。一般的中式豪宅支撑结构面积占比也就3%,这就是框架结构的优势。圣彼得大教堂四根穹顶支撑柱,每根18平米。支撑结构占比超过8%(参见文末平面图)。这是欧洲最优秀的数值了,圣母百花教堂要干到15%以上。你可以理解为搞几座人造小山来支撑这个穹顶。 (以上是我手算的,因为AI计算祈年殿的时候非要把柱子面积?柱础面积?础下面大理石墩基的面积都加起来,把结构占比也算到8%。这还不算离谱,一开始它还要把不落地的斗拱也算到支撑结构投影面积里去。) 中国建筑的最大甲方是皇帝,而欧洲的大甲方其实是上帝。上帝等得起,皇帝等不起。上帝甚至不会催你。负责百花教堂的设计施工的布鲁内莱斯的笔记有流传下来,对他们来说建设的过程和结果一样重要,突出一个心诚则灵。如今研究者大多数是设计师、工程师或第三方视角,我这种当惯项目经理和甲方代表的人很少发言。 另外超大跨度空间有一个在我们打灰人看来很明显的问题。就是要打和建筑等高甚至更高的满堂脚手架(没柱子嘛,你不能爬在梁柱上干活),这在现在看来当然不是什么问题,满堂脚手架标配,但是在当年看来搭这些脚手架要用掉的木方都已经赶上工程主体了。我们中国早就有财政核销制度,这种搞法难批得过。 实际上中国皇帝搞项目,从来都不止消费物质财富,还要消费政治信用。你要是没朱棣那政治声望,建故宫这种东西也要被骂上天。 |

|

|

|

|

|

———————————————————— 补:我本来不想说,但某些人属实聒噪。大家还记得赎罪券在欧洲历史上捅过多大篓子吗?赎罪券贩卖最恶劣的时候,激起马丁路德这些人反抗的时候,这个券是为啥工程筹集经费还记得吗? 这工程不就是和艮岳,花石纲一样的官逼民反的负面项目嘛。你非要拉踩,那可以说宋钦宗也是个混蛋,艮岳该不该修它已经修好了,你把它拆了干什么?这两还好意思和故宫这种古典社会项目管理典范比?我算故宫的工期,祈年殿的柱截面积,那都是放宽的,算贵欧那些工程工期,柱子截面积,那都是往小算的。非要拉踩我就把话说清楚一点。大型穹顶技术,发展早期必然要么堆山,要么顶端要留洞,结构空间效率也低。技术缺陷明显,施工难度大,工程量和工期容易失控。不投资这个技术方向实属明智的选择。选这个技术路线的文化有他们自己的需求,我不踩人家。但是知乎某些不踩一下中国浑身难受的,我就要踩它一下。 参考:为什么大型穹顶往往要露个洞。为什么传统的中国古建筑很少见到「圆顶」这种结构形式? |

|

|

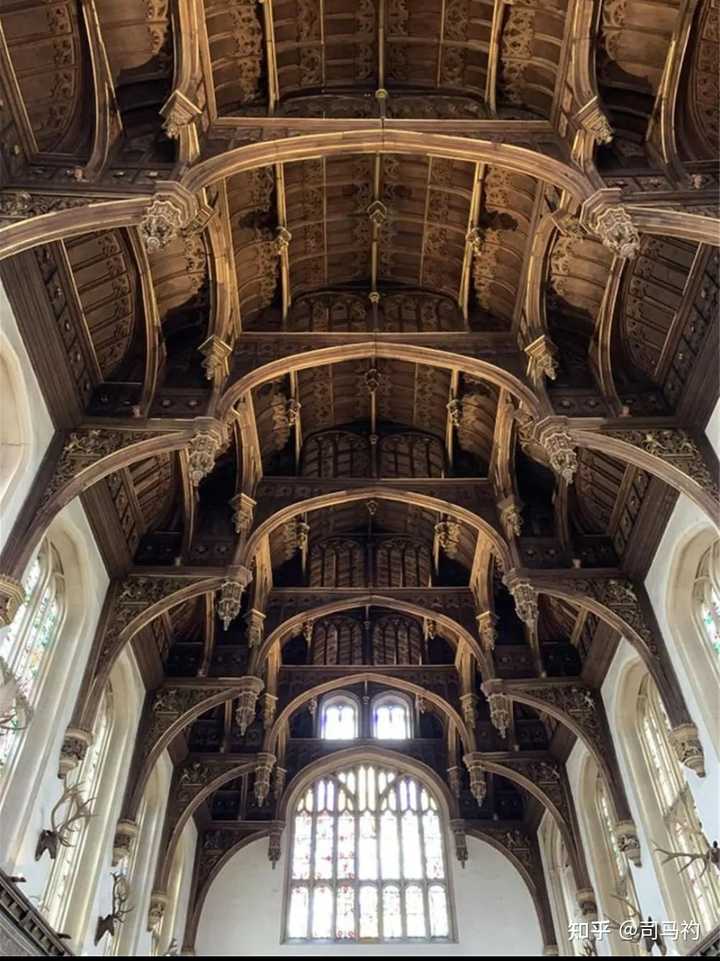

上面的架子都是木制 英国的威斯敏斯特宫大厅也是木结构,长73.2米,跨度20.7米,建造时间可追述到公元1097年。屋顶采用了木构桁架,这种桁架被称为锤式梁架。这种结构的设计使得托架上的哥特式拱券看起来具有支撑作用,从而可以跨越更大的跨度,建筑结构和材料并没有决定性的关系 |

|

整半天,那些“东方赢学家”能给出的理由无非就是以下几种,我真觉得很无聊 1.甲方不想做(皇帝不喜欢奇观?朱棣整阳山碑打算干什么呢?好难猜啊) 2.没必要做,因为劳民伤财(原来修紫禁城三倍大的大明宫和未央宫就不算劳民伤财了吗?) 3.防火需求(那就用石头啊,石头天然防火,为什么不用石头?是不喜欢吗?还是技术上不支持呢?) 4.工期太长,甲方不喜欢(所以朱棣花十几年修故宫,清朝康雍乾三代一起修圆明园工期就很短吗?) 你们找的每一个理由,都只是在古代建筑技术差这点上越抹越黑,皇权很喜欢讲求威严感,喜欢给建筑披上神圣性的外衣,可惜技术做不到罢了。 |

|

放大?你要放多大?你不会以为一个装饰吊顶真能当穹顶用吧? 藻井作为一种装饰性质的木构件,它是要和建筑本身的梁柱体系配合的。如果你等比例放大了藻井,你可以试试看找不找得到这么粗的梁和柱(以万佛阁为例,按照下图估算一下放大后藻井的尺寸和周围梁柱截面的大小)。 |

|

|

图19 万佛阁的点云正剖面图,显示藻井复原位置。清华大学建筑系提供。图源:https://caea.lib.uchicago.edu/dcadp/zh/zhihuasi/digital/ 藻井是架在建筑物梁枋之上的一个拼接装置。它要是变大了,我们先不讨论木材的材料性质随着体积/长度是否也呈同比增长的趋势(因为并不是,长木梁不仅可能脆弱还可能柔软),仅仅是为了架得起这个变大的装置(假设变大一倍),前后两侧的梁的横截面目测可就奔着至少两个成年男子腰部的宽度去了,要不然你得增加柱子的数量…… |

|

|

图15 三维模型显示藻井正好架在前后两根下金枋之间。图源:https://caea.lib.uchicago.edu/dcadp/zh/zhihuasi/digital/ 而且说实在的,这么多精细木料搞了好些个细节才怼出这么点高度,做穹顶指望藻井属实是性价比不高。因为藻井讲到根上是给站在底下的人展示的装饰性木工,主要由平面上的一堆木框架和木板构成,它本身并不是一个承担竖向结构作用的“真顶”,而是一个嵌在建筑结构里的“吊顶”。 |

|

|

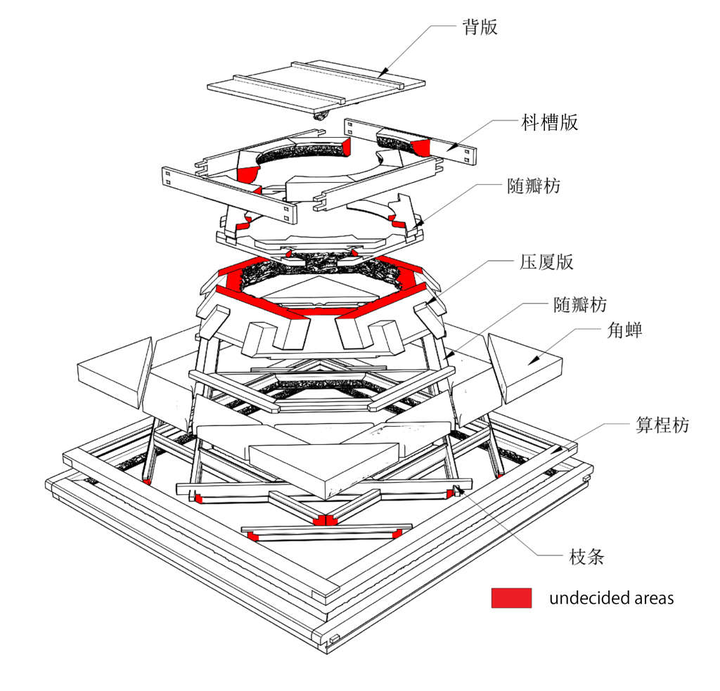

图9 藻井部件爆炸图。西安交通大学提供。图源:https://caea.lib.uchicago.edu/dcadp/zh/zhihuasi/digital/ 你看吧,上面那么多层东西叠在一起实际上只有这么点高度: |

|

|

图5 在展厅天花之上所拍摄藻井的背侧。西安交通大学提供。图源:https://caea.lib.uchicago.edu/dcadp/zh/zhihuasi/digital/ 可谓是一看平面猛如虎: |

|

|

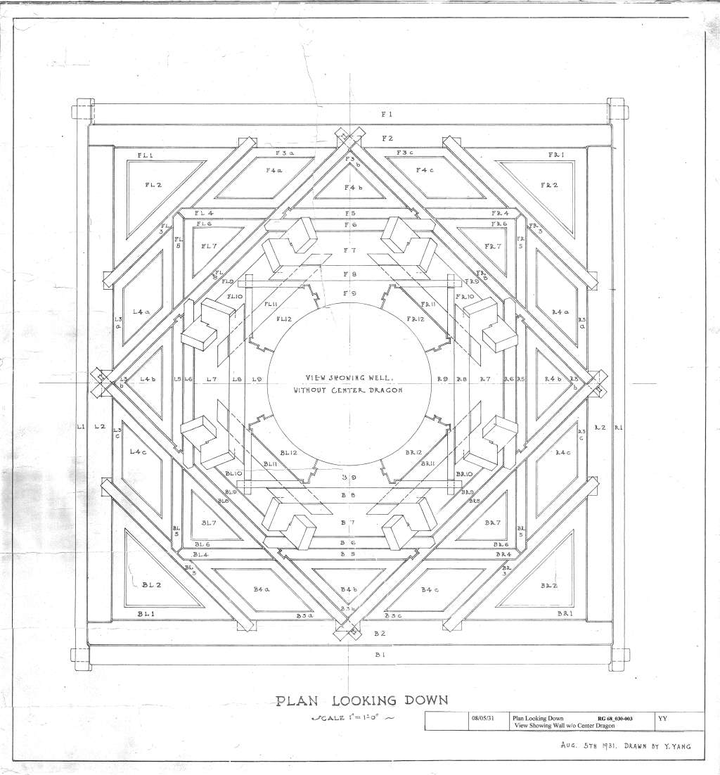

图7 署名Y. Yang的线描图,勾勒出藻井小木构件拼接方式。纳尔逊博物馆提供。图源:https://caea.lib.uchicago.edu/dcadp/zh/zhihuasi/digital/ 再看侧面扁如鼠: |

|

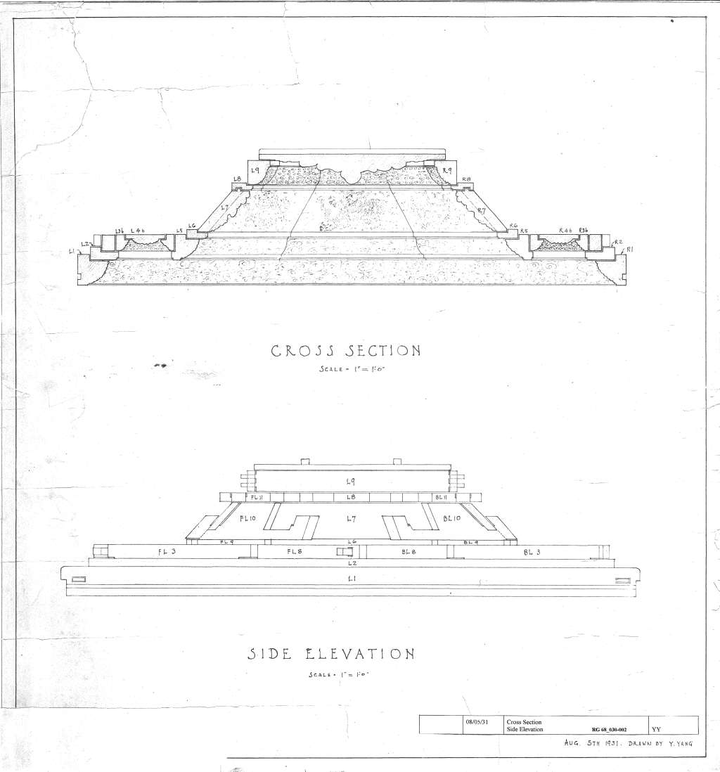

|

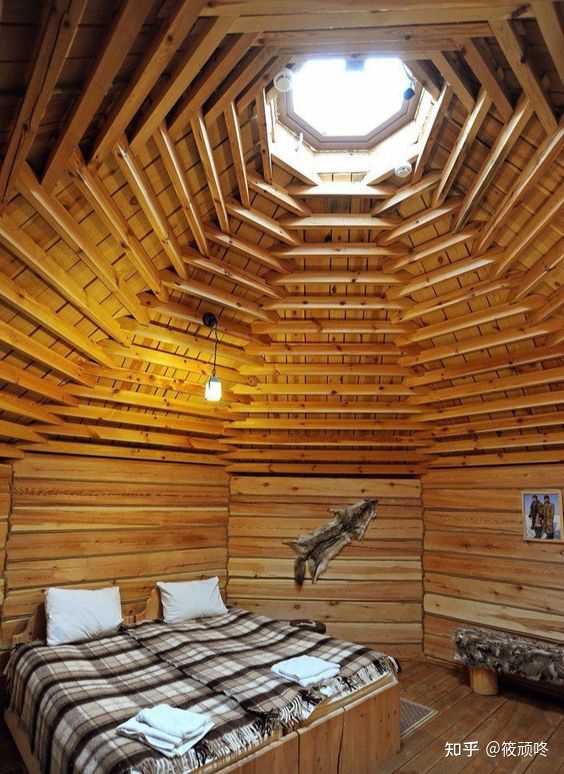

图8 署名Y. Yang的藻井侧面和侧剖面图。纳尔逊博物馆提供。图源:https://caea.lib.uchicago.edu/dcadp/zh/zhihuasi/digital/ 有这功夫你的木制穹顶还不如找酒桶结构去爆改呢。退一步讲,谷仓的顶在向上求高度这件事上也比藻井有潜力啊(也别吐槽人家是不是编织物,你就说视觉上有没有支楞起来吧): |

|

|

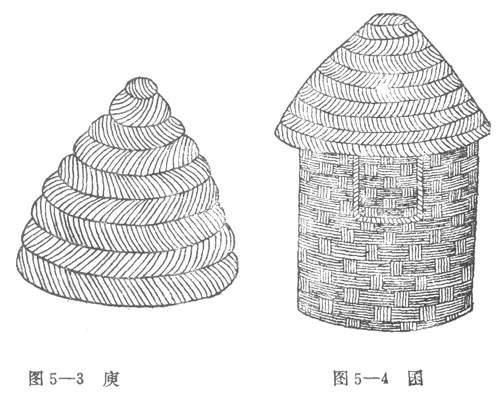

庾呈圆锥状,囷则为圆筒状。《诗经·小雅·楚茨》:“我稷翼翼。我仓既盈,我庾维亿。” 图源:http://economy.guoxue.com/?p=456 最后,古人或许是真做不到无柱的庞大内部空间,但是他们也没兴趣那么做。舍得下血本的官方建筑一般遵循礼制,从《周礼·考工记》当中可以看到: 匠人营国。方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。夏后氏世室,堂修二七,广四修一。五室,三四步,四三尺。九阶。四旁两夹,窗白盛。门堂三之二,室三之一。殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿,重屋。周人明堂,度九尺之筵,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵。五室,凡室二筵。室中度以几,堂上度以筵,宫中度以寻,野度以步,涂度以轨。庙门容大扃七个,闱门容小扃叁个,路门不容乘车之五个,应门二彻叁个。内有九室,九嫔居之;外有九室,九卿朝焉。九分其国以为九分,九卿治之。王宫门阿之制五雉,宫隅之制七雉,城隅之制九雉。经涂九轨,环涂七轨,野涂五轨。门阿之制,以为都城之制。宫隅之制,以为诸侯之城制。环涂以为诸侯经涂,野涂以为都经涂。 耜廣五寸,二耜為耦。一耦之伐,廣尺深尺謂之畎。田首倍之,廣二尺、深二尺謂之遂。九夫為井,井間廣四尺、深四尺謂之溝。方十里為成,成間廣八尺、深八尺謂之洫。方百里為同,同間廣二尋、深二仞謂之澮。…… 葺屋叄分,瓦屋四分。囷窖倉城,逆墻六分。堂塗十有二分。竇,其崇三尺。墻厚三尺,崇三之。 这一堆数字很重要,不是说这些数字符合科学规律,而是说它们被人为赋予了封建礼教的等级意义。 因此柱子不是越少越好,而是柱子的数量要能凑出一个吉利的说法,比如什么十二时辰,二十四节气,三十六天罡…… 如果身处东方的古代甲方的诉求就没有过“庞大的无柱内部空间”,而是要求一定要看到“XX数量的柱子”,你可能就明白为什么工匠们不热衷于木结构穹顶了。 不要乱发挥,按图施工好吧?古老东方留给工匠们的容错率可不高。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

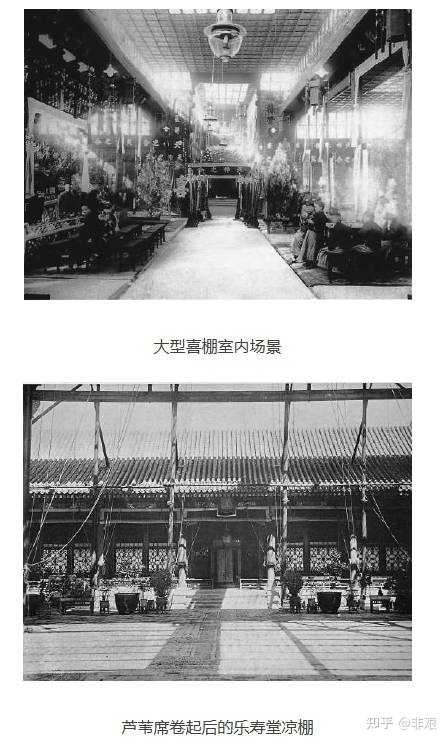

|

很有趣,为什么这么多人认为我国古代对大型无柱内部空间无需求呢? 乃至把大型空间的需求歪曲成宗教专用? 礼仪、集会、宴会、戏曲,都需要大型无柱空间,怎么会没需求 超大跨度空间的建筑,咱们自古每年都在大量的搭……然后就拆 这东西叫天棚 、席棚、芦篷、彩棚、山棚 我们看看古书记载 “高棚跨路,广幕陵云”《隋书·柳彧传》 |

|

|

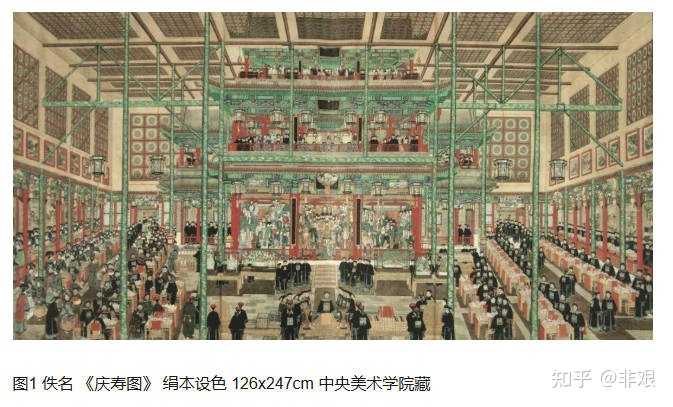

乃至后世 《封神演义》里,圣人们下来了要搭芦篷 每年寿宴、赐宴,地点虽然是庭院,但是也不能真露天吃吧? 办个千叟宴,过年时候几百个老头在北京露天吃饭,也太惨了把? “整个宫内觥筹交错,熙熙攘攘,殿廊下布50席,丹墀内244席,甬道左右124席,丹墀外左右382席,计800席之多。” “宴飨之设,所以训恭俭、示惠慈也。宋制,尝以春秋之季仲及圣节、郊祀、籍田礼毕,巡幸还京,凡国有大庆皆大宴,遇大灾、大札则罢。天圣后,大宴率于集英殿,次宴紫宸殿,小宴垂拱殿,若特旨则不拘常制。凡大宴,有司预于殿庭设山楼排场,为群仙队仗、六番进贡、九龙五凤之状,司天鸡唱楼于其侧。殿上陈锦绣帷帟,垂香球,设银香兽前槛内,藉以文茵,设御茶床、酒器于殿东北楹,群臣盏斝于殿下幕屋。”——宋史-礼志 |

|

|

|

|

|

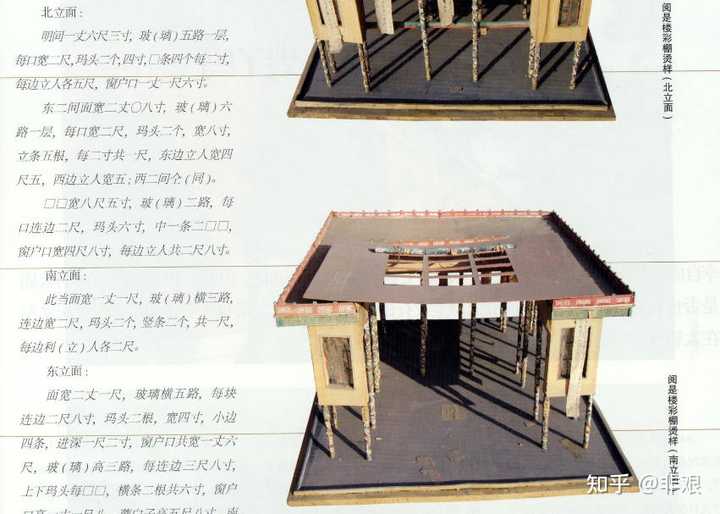

|

|

|

长春宫 凉棚烫样 四合院的天棚 天儿热了、该搭天棚了,说说老北京的棚_席棚www.sohu.com/a/400264115_99911659 “长期席棚就是指夏天搭建的凉棚。旧时,端午节一过,天气转热,凡衙门机关、银号商行、以及富有人家的院落,皆要搭建凉棚。一般夏天搭建,入了秋才拆,每年总要用上两三个月,所以算长期。为了通风,所以凉棚要高于居所建筑,因此老北京人也叫它天棚。” “这种天棚虽高达数丈、宽可十余丈,但无不平地而起,且中间绝无一柱,哪怕刮再大的风,都不会散架,有时候风太大了,能把棚整个儿端起来放倒,但架子还是完整的,其坚固程度可见一斑。” 相声里说,“高搭天棚三丈六” |

|

|

老北京风物纪事——四合院夏季搭天棚44 赞同 · 9 评论 文章 罩棚:千姿百态的临时世界www.beijing.gov.cn/renwen/lsfm/202102/t20210209_2280522.html |

|

|

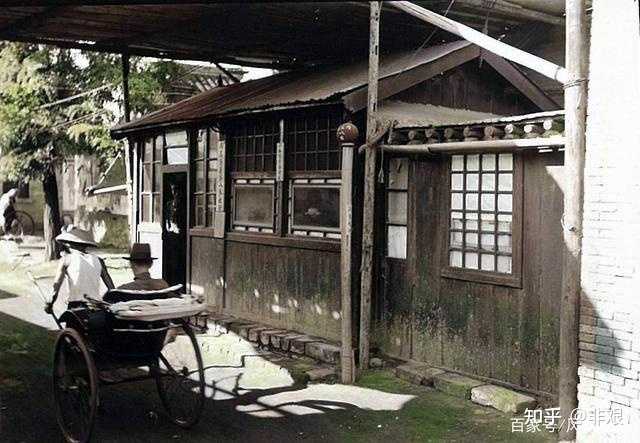

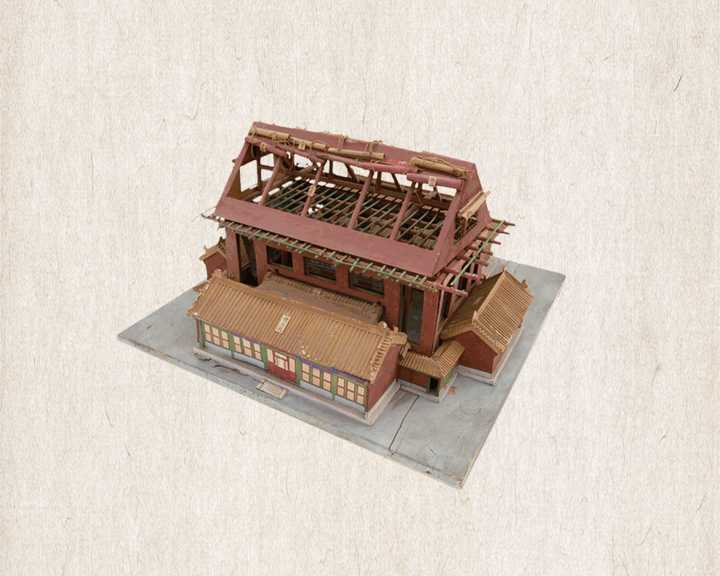

非要说以上是临时或者短期的需求,长期需求其实也是有的 歌舞听戏 虽然孔夫子那个时代,八佾舞于庭,但是也不能一直在露天 街南桑家瓦子,近北则中瓦,次里瓦,其中大小勾栏五十余座,内中瓦子莲花棚、牡丹棚;里瓦子夜叉棚、象棚最大,可容数千人。”“不以风雨寒暑,诸棚看人,日日如是”《东京梦华录》 宋代,可容千人听曲儿的瓦舍戏棚,要是个什么光景? 也许近代的戏棚可以参考 |

|

|

当代的戏棚 @墨者无畏 提供的图,感谢 香港非遺之戲棚搭建技藝www.hkwl.org/article/8317-%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%9d%9e%e9%81%ba%e4%b9%8b%e6%88%b2%e6%a3%9a%e6%90%ad%e5%bb%ba%e6%8a%80%e8%97%9d/ 而且,西式桁架引进之后,老北京的庭院里,立马就有了桁架结构的永久天棚了…… |

|

|

西河沿中原证券交易所跟八大胡同的天棚 所以,咱们古代显然一直有这个需求,甚至愿意付出每年搭了拆、拆了搭这么大的人力成本去解决这个需求。 为什么传统木构一直没解决呢,礼制原因还是技术原因? |

|

即使放到今天,95%的土木毕业生也画不出一个梁的剪力流啊,你要非要考,起码要挂掉半个班 更不要说壳体或者组合结构了,事实上古代建筑在这一点上显得极其愚蠢 意识到剪力其实是拉压的旋转,几乎可以算得上是十九世纪力学的几个最重要的突破之一了 |

|

#是不为也# 这是纯胡说八道。 中国不做木构大穹顶的原因,不是做不出,而是木构穹顶有巨大的安全隐患和维护成本。 做还不好做?二三十米的木拱桥多的是。 问题是穹顶不是什么稳定的力学结构,比如你发现有若干个构件出现了强度问题,要拆下来替换,要怎么办? 那基本就要把整个穹顶拆个七零八落。 为啥一般拱桥要用石头造,木桥一般造的是栈桥、浮桥?根本不是因为木头造不了拱桥——恰恰相反,木头造拱桥比石头容易得多——而是因为木拱桥出了问题很难维修,所以用性质稳定得多砖石造桥虽然成本高而且笨重,但是考虑到全生命周期反而便宜省心。 除此之外,还要考虑到火灾的威胁。 木质穹顶,起了火垮得哗哗的,救都没法救,就算是没垮,只是烤焦了,你还敢接着在下面开会吗?这可不是间架结构,哪间不行垮哪间,而是一块断裂立刻整体崩溃。 全体瞬间活埋,没有中间过程的。 中国的古人们在各种窑洞垮塌事故里早就ptsd了,因为下雨厉害了窑洞结构强度受损,垮就是秒垮,你穿裤子都来不及,所以一下起雨住窑洞的家里都不敢睡觉。 这种结构在古代技术而言,要造只能用石头造,哪敢用木头造啊。 造造桥还算有点现实意义——毕竟没谁住在桥上,大家都是过一下路,真出问题了不起个把人倒霉落个水。 一屋子帝王将相、高官显贵、高僧大德正怡然自得呢,轰隆一声一锅端了,不得股汇双杀,把牢底跌穿啊。 这根本不是“技术达不到”,而是“没这么傻”好吗。 |

|

在中国,一个超大的无柱空间,用来干什么呢?睡觉吗?聚会吗? 你买个大平层,就只保留一个大房间吗? 记住,中国人不做礼拜。 |

|

蟹妖。 这是来自加州大学伯克利分校土木工程在读博士的回复,清华土木工程本科+美国加州大学伯克利分校土木工程本博连读,专业程度上,完爆99.9999%知乎er没有问题吧? 博士是用英语回复的,翻译并总结了一下,中外同时期古建筑对比的部分为本人添加: |

|

|

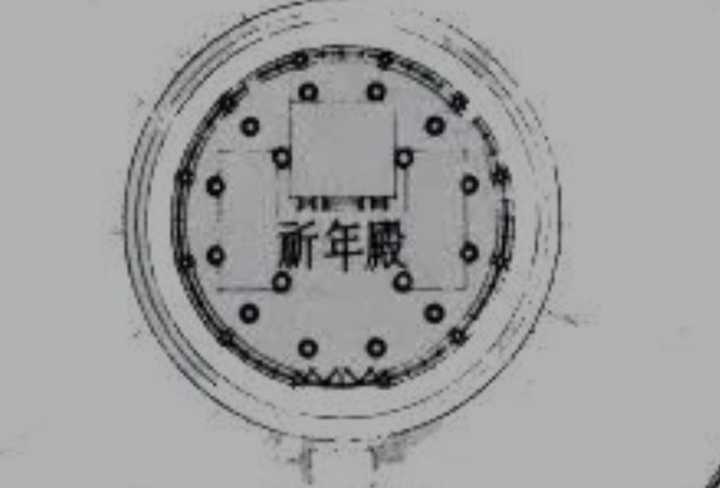

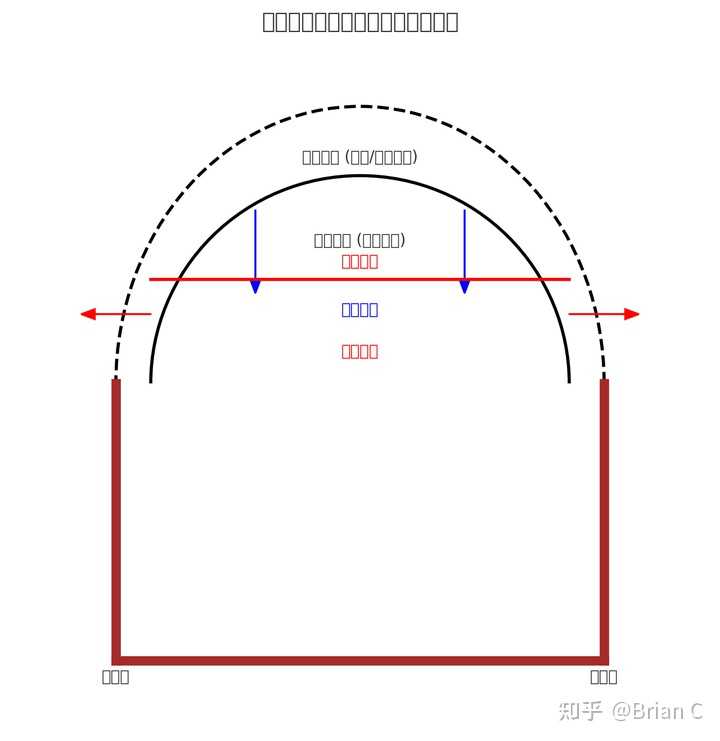

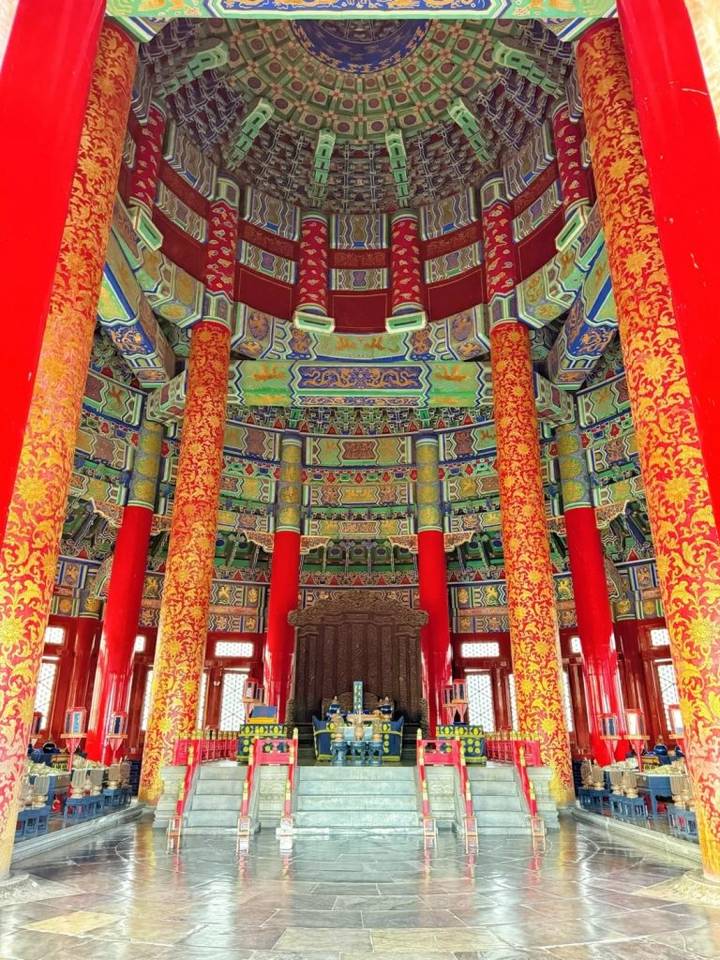

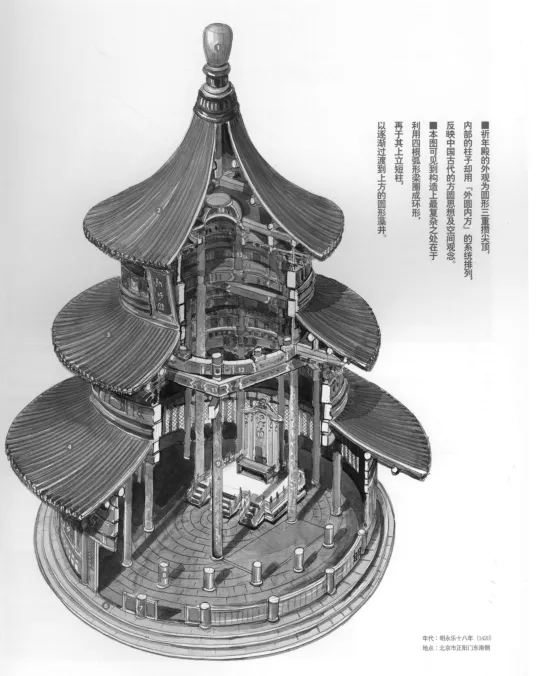

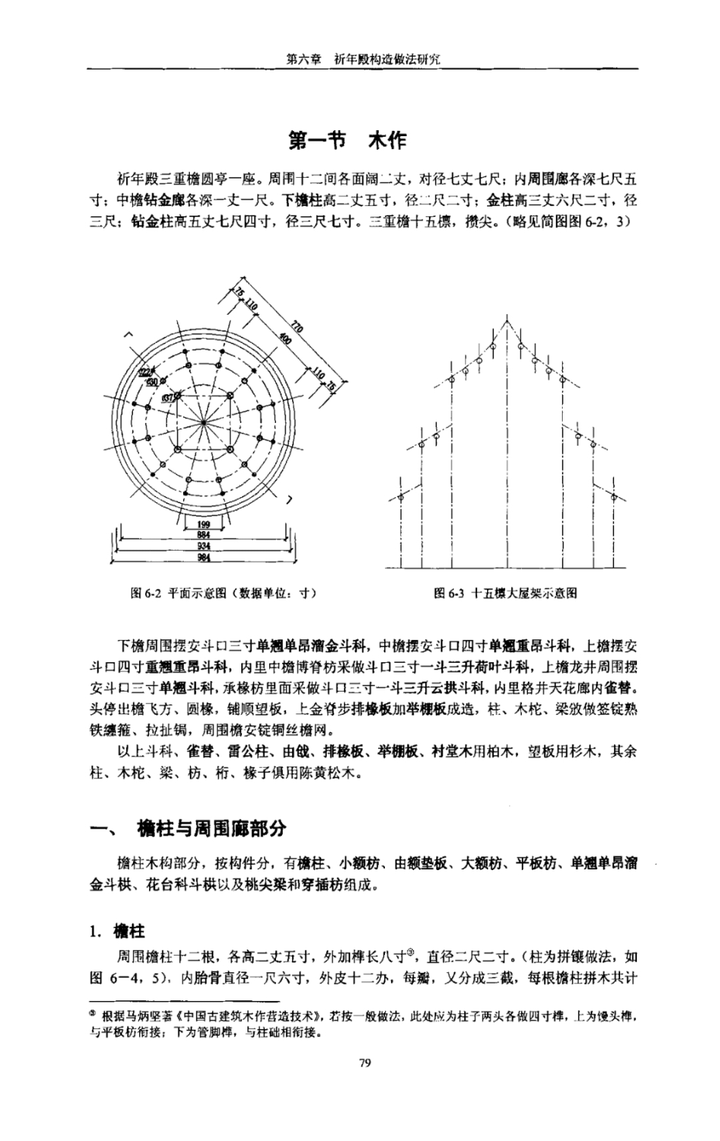

藻井(藻井天花)本质上是一个“装饰性的减层叠涩”,通过层层收分,最后收成一个小口。它不是一个完整的力学结构,它的作用是美观、象征天圆地方、和局部采光/通风。它本身不受力,或者说受很小的力。 换句话说,它并不是一个真正承担大跨度荷载的结构。藻井的受力仍然依赖周边的梁架和柱子。中国木构是梁柱承重体系,主要靠竖直的柱子+横梁承重。要形成大空间,必须柱网密布,不可能像混凝土穹顶一样整体受压。 如果把藻井放大,层层叠涩的木构件需要不断外挑,最终形成“悬臂”。木材这种材质是无法承受这么大的力的,力学上根本无法无限扩大。即使强行做大,重量会极其庞大,反而压垮下面的梁架和柱子。 力学原理上,简而言之,藻井主要把重量逐层传导到四周的柱子上,最好的例子就是北京天坛祈年殿的“藻井”。 祈年殿中央4根最粗的龙柱设计是为了礼制,凑够28根柱,并且部分支撑起第三层。注意,第一,二层重量的全部,第三层的大部分重量都不在这四根龙柱上,而这四个根反而是最粗的,最能承重的。 |

|

|

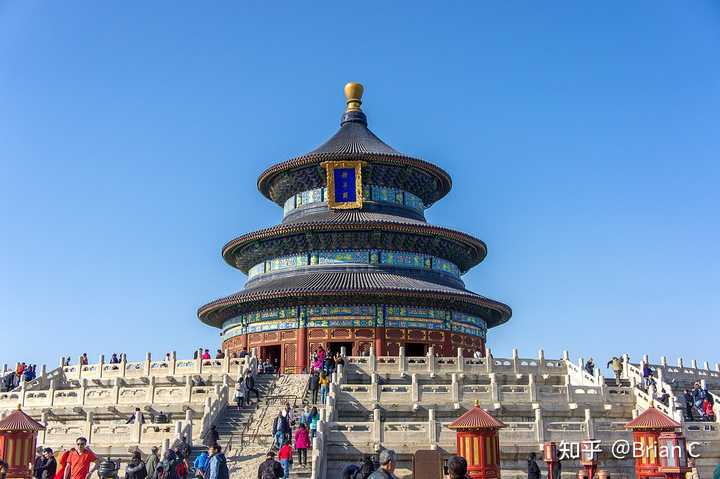

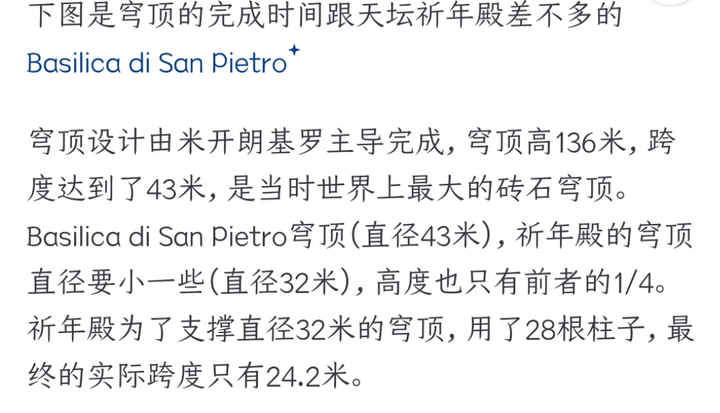

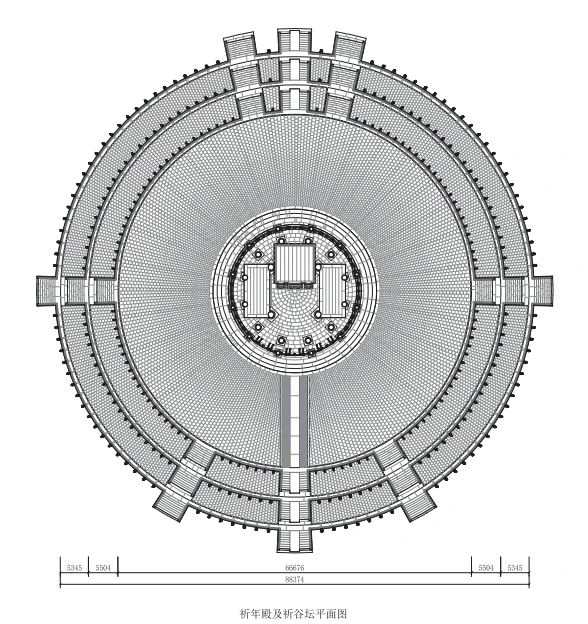

而穹顶是一种 旋转拱(arch of revolution),把半圆拱或尖拱绕垂直轴旋转一圈形成。穹顶是一种受力的结构,受力可以分竖向 ,环向(解决水平推力)两个部分: 竖向压力(Vertical load):来自穹顶重量本身以及屋顶覆盖物。这些压力会沿着弧线向下传导。 环向推力(Horizontal thrust):穹顶下部石块不仅向下压,还会向外推。需要厚重的墙体或外部支撑(扶壁、圈梁、铁链)来抵抗,以免向内,或者向外坍塌。 穹顶的成功关键是:材料必须能承受 强大的压缩力(钢筋出现前,只有石材符合这一特性)。必须解决水平推力,否则会整体塌陷。 下图是穹顶的完成时间跟天坛祈年殿差不多的Basilica di San Pietro 穹顶设计由米开朗基罗主导完成,穹顶高136米,跨度达到了43米,是当时世界上最大的砖石穹顶。Basilica di San Pietro穹顶(直径43米),祈年殿的穹顶直径要小一些(直径24米),高度也只有前者的1/4。祈年殿为了支撑直径24米的穹顶,用了28根柱子,最终的实际跨度只有12.8米。 Basilica di San Pietro的穹顶 |

|

|

Basilica di San Pietro的穹顶为了分散巨大的侧推力,采用了压缩拱的旋转 + 解决环向推力。双层穹顶(inner dome + outer dome)的结构,采用双层肋骨(ribs) 和 铁链束环(chains) 来抵抗外推力,四个巨大的承重墩(piers)分担垂直荷载的结构。 具体结构见下两图: |

|

|

|

|

|

|

|

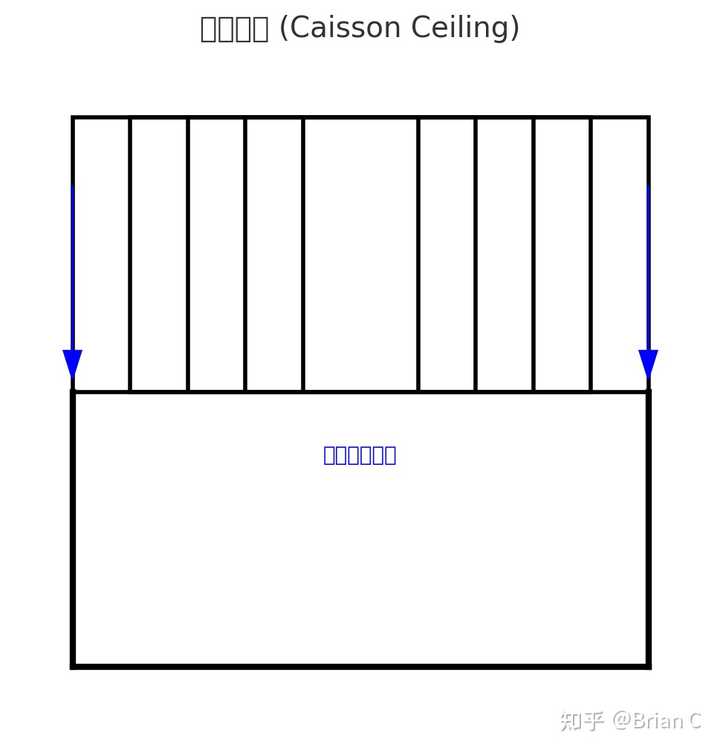

|

总结一下,藻井本质上是“一个局部装饰天花”。它的结构逻辑:逐层内收的装饰性叠涩,最终还是完全依赖下方柱梁体系来承载重量,其受力结构如下: |

|

|

穹顶则是能实现分散力的“一个巨大的空间覆盖”,以Basilica di San Pietro的穹顶举例: 双层穹顶: 外层(虚线):主要是为了营造视觉高度(本身不受力)。 内层(实线半圆):主要承重(实际受力处)。 铁链束环(红色水平线):抵抗向外的环向推力。(防止建筑向外坍塌) 竖向压力(蓝色箭头):穹顶重量向下传导。 环向推力(红色箭头):穹顶下部向外推挤,需要铁链与承重墩抵抗。(防止建筑向内坍塌) 承重墩(左右褐色柱体):巨大的方形支撑墩,吸收穹顶重量并传导到地基。(防止建筑被自身总量压垮。) 其受力结构平面图如下: |

|

|

天坛和Basilica di San Pietro的整体建筑外观对比: 总结一下:中国古代的建筑:垂直的柱梁体系来承载重量。 西方古代建筑承载重量:双层穹顶(增加视觉高度)+铁链束环(防止建筑向外坍塌)+垂直的柱梁体系(跟中国古代建筑一样)+环向推力(防止建筑向内坍塌)+承重墩(防止建筑被自身总量压垮)。 |

|

|

|

|

|

多说两句,本来没打算回答这个问题,但是看了一眼目前最高赞的回答, |

|

|

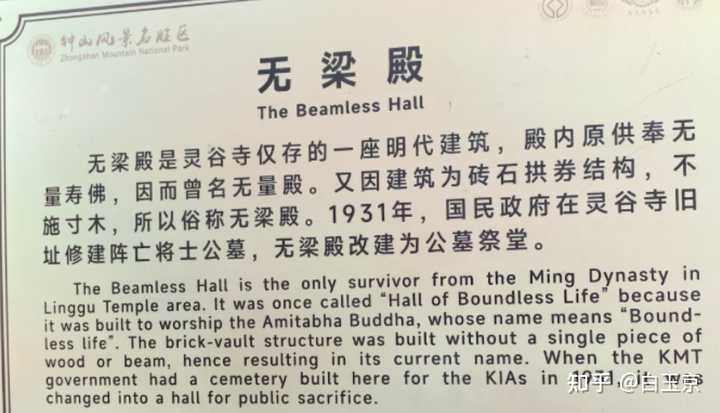

都说中国木构建筑无法造出一个无柱的内部空间,那为什么不把传统古建里的藻井放大以达到穹顶的效果?731 赞同 · 182 评论 回答 这样一个漏洞百出,而且回答里不断地夹带私货,不停地给试图给他科普的人扣帽子“公知”,还设置了“关注作者三天才可以回复”,居然是这个话题下面最高赞的回答。 解放前,中国建筑穹顶跨度天花板多数是10米左右,达到10米的比较有名的,明代的南京灵谷寺无梁殿(实际是筒拱)。 中国古建的结构思想不考虑侧向力。垂直受力梁柱结构当然是懂的,但是侧向就弄不明白。你看一个古建答主是不是外行,就看他吹不吹斗拱。但如果是吹榫卯结构的,那甚至不需要在讨论了。 因为斗拱结构上费工,但是还有一点点的价值。斗拱的效果是增加出檐,把垂直受力传到柱子上,是层层叠叠搞上去,但侧向就不稳定了。说白了,斗拱就是为了解决一个问题,又制造了一个问题。 最后不知道怎么解决,只好做小点。 古代斗拱发展是倒着来的,宋比唐小,清比宋小,看起来是越来越简单了,但实际上是越来越实用了。发展到最后,这玩意彻底沦为了装饰。 |

|

|

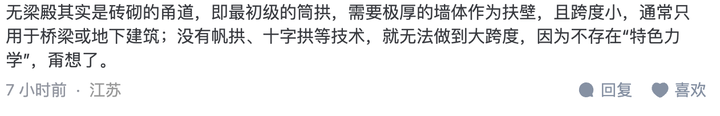

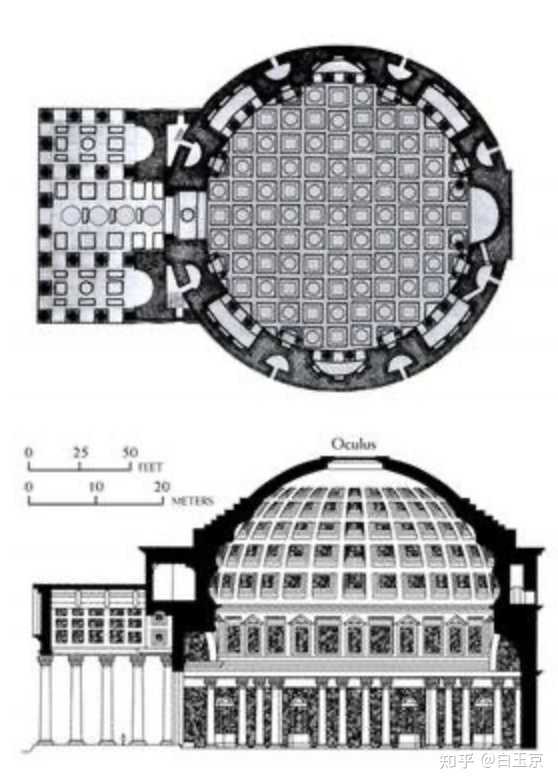

最高赞的作者说欧洲的教堂建筑是工业革命后建造的,完全不清楚欧洲的建筑是有着非常清晰的发展脉络的: 罗马 → 拱券与穹顶(整体受压)。代表作:万神殿,因为整体受力,所以必须要留个大口子,不然就被自身重量压塌了。 |

|

|

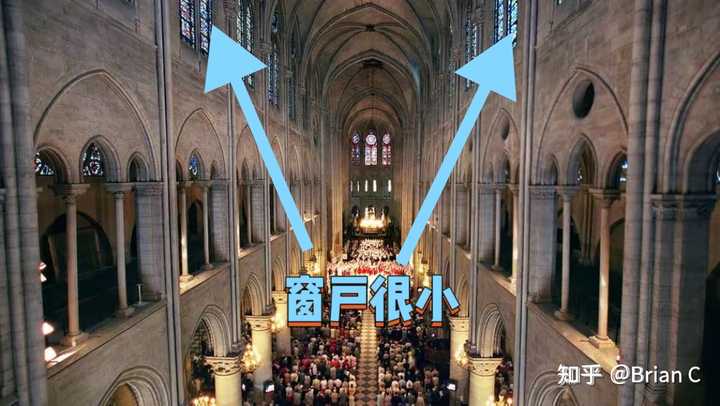

中世纪 → 剪力墙(承受水平推力)。代表作:Notre-Dame de Paris巴黎圣母院, 足够高,但是要靠非常厚的主体墙体来承担大量竖向与侧向作用力,看起来非常的笨重,只能开小窗户。 |

|

|

罗曼式 → 厚墙支撑拱顶。代表作:Durham Cathedral杜伦大教堂,异常厚重的墙体,窗户相对更大,但是墙本身也要承重,所以窗户的面积仍旧有限。 |

|

|

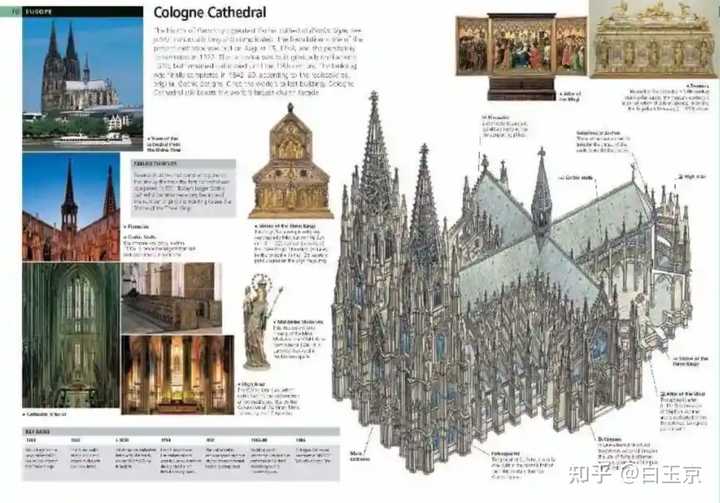

哥特式 → 肋券 + 飞扶壁,有效把侧推力引导到外部支撑,实现高、薄、轻巧的大空间。代表作:Cologne Cathedral科隆大教堂,不光足够高,而且墙壁足够薄,更重要的,因为墙壁的受力被分散了,所以可以开大窗户。 |

|

|

Cologne Cathedra科隆大教堂内部跟巴黎圣母院内部的对比:更薄的墙,超大号的窗户,因为不需要完全厚墙来承重和分散“力”了,窗户的面积可以达到墙面的80%左右了。 |

|

|

回到最高赞的回答,举的例子清一色的是桥和地下建筑。 为什么只能拿这两个举例子? 因为这桥梁和底下建筑不需要平衡侧推力,桥拱和地窖式建筑(如隧道、地下室)侧推力由土体抵消,天然稳定。 大穹顶的难点是侧边的推力,顶上的重力相对来说反而更好解决。埋在土里相当于变成河上的拱桥,由两岸的土地提供推力;早期教堂为了解决这个问题用的是厚墙不开窗(上面的图片,巴黎圣母院)。 在地面建筑里,如果要处理侧推力,就要设计剪力墙或外部支撑系统。欧洲建筑则靠剪力墙、肋券、飞扶壁一步步挑战力学极限。 一个缺少最基本的科学素养,对西方建筑一无所知的作者,被评为“建筑话题的优秀作者”。 另一高赞回答。 教堂修建基本只有专业工匠参与,每一块石头的开采,切割,平整,起重根本不是普通人操作得来的。同时还有专门的起重工和机械匠,负责操作滑轮、脚手架和人力起重机,把几吨重的石块吊装到数十米的高空。 下图是当时的起重机。这种起重机的制作和使用都不是普通人操作来的,必须经过常年的专业培训。 |

|

|

教堂虽然修的时间长,但是因为是单体建筑,单次动用的人力并不多,因为没有那么大的工地面积,没办法同时装下那么多工人。欧洲最顶级的教堂圣索菲亚教堂,最多的时候也只有数千人在施工。巴黎圣母院的修建,多数时候都只有数百人在施工。 实际上,教堂的主体简直基本上都控制在了20-40年左右,一旦达到可以举行弥撒的标准就可以投入使用了。说白了就是边建边用,后续的塔楼、立面装饰、彩窗则可能延续数百年。 紫禁城旁边的北海和中南海,开挖时动用了80万人。依靠大量民夫与徭役,以速度与规模取胜。很多回答明显混淆了“工程量与时长”,以为大教堂也是几十万人连续修上百年。 |

|

|

这是木材这种材料的特性决定的,密度低,材料轻,所以空间占比才低。 往最通俗的大白话里讲,木头轻,木头和砖石搭的屋顶也轻,所以下面支撑的柱子不需要很粗。上面压得轻,下面当然就不需要“巨无霸”柱子去撑。 这算不上什么优势,说句极端的,要是拿纸糊一个房子,那支撑纸糊房子的结构占比会更低。建筑看的是绝对跨度,45米的跨度,就是支持的结构占比15%,仍旧有45米的活动空间;但是10米的跨度,哪怕支撑的结构只占比5%,仍旧是狭小的10米的活动空间。 这已经脱离了科学的范畴,进入“赢学”的范畴了。 |

|

|

这条实际上也是不成立的。 |

|

|

Cathedral of Santa Maria del Fiore穹顶的工程历时14年,完成于1434年(中国明宣宗时代)。说工期过长导致没有需求,14年无论如何算不上长久把? Filippo Brunelleschi采用了“鱼骨砌法”,避免了搭设覆盖整个跨度的巨型脚手架。 |

|

|

这张图展示了Filippo Brunelleschi在穹顶中的伟大发明: 黑色弧线:穹顶的外层曲线。 棕色砖块:在曲线上逐层砌筑。一层是水平砖(止滑作用)。下一层是斜砖(鱼骨交错排列)。 如此交替,砖块在未闭合前也能互相“卡住”,防止因重力下滑。 Filippo Brunelleschi正是通过这种方法,避免了搭设覆盖整个跨度的巨型脚手架, 在600年前,中国的明朝早期,就建出了跨度45米的穹顶,而且建筑周期只有14年。 土木工程是一个涉及材料学、结构力学、施工工艺、物理、几何、甚至化学的学科。 但这个问题下面充斥着各种倒果为因,缺少基本工程学素养,对西方的建筑一无所知,想当然/完全不尊重科学“赢学”回答。 一些真正高质量的回复: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

其实伪史论者最大的问题不是不了解西方历史,而是对中国的历史也一无所知,甚至能搞出高赞这种认为中国的皇帝不能忍受漫长工期这种笑话了。 举个简单的例子,知道故宫三大殿建了多长时间吗? 明成祖永乐四年(1406年)初建,永乐十八年(1420年)主体完工,建成庆典后不到三个月便被焚毁,知道明英宗正统五年,搞了整整三十四年,明朝朱棣、朱高炽、朱瞻基三代皇帝居住的紫禁城里,是完全没有三大殿的。 清朝的情况也差不多,三大殿在李自成进京期间被焚毁,清顺治二年(1645年)着手开始重建,整个工程一直研究到了康熙三十四年,最后研究的结果是没办法原样重建,最后搞了个小号的,也就是说清朝入关直到康熙三十六年的这五十多年里,紫禁城也是没有三大殿的。 永乐、宣德、康熙、顺治这些皇帝是不想建吗? 为啥康熙皇帝天天在乾清门听政,他不想找个大殿处理政务吗? 压根就是建不起来,现实的情况便是如此,东方建筑里建得快的部分,纯粹靠的是皇帝能够集中全天下的人力物力,但是稍微有点难度的部分,建起来都是极慢,要花大量的时间收集巨型木材,收集不齐就建不成。 西方的教堂建得慢,纯粹就是没钱,需要边筹款边修建,筹到多少钱便能建多少,如果有国家力量进行赞助的话,西方的教堂建得也是飞快的: 比如拜占庭帝国的圣索菲亚大教堂公元532年开工,公元537年竣工,用时只有五年时间; 法国巴黎的圣礼拜堂,公元1242年开工,1244年主体竣工,主体工程只用了三年时间,公元1248年全部完工并祝圣,整个工程用时也只有六年时间; 莫斯科的圣母升天大教堂,公元1475开工,公元1479年竣工,用时只有四年时间; 莫斯科的瓦西里升天大教堂,公元1555年开工,公元1561年竣工,用时只有六年时间; 包括被认为建了好几百年的佛罗伦萨的圣母百花大教堂,教堂的中殿只搞了五年时间,公元1375年拆除圣雷帕拉塔老教堂,1380年中殿竣工,比较费劲的穹顶花了十四年时间,公元1420年穹顶开工,公元1434年竣工,这个工程最大的问题是缺钱,由于是佛罗伦萨地方的项目,他们要不断找到新的赞助人,资金到位后才能继续开工。 这事纯粹就是技术不到位,圣母百花大教堂主体建筑的工期和故宫三大殿差不多,但是建筑的体量是故宫三大殿是十倍有余,内部效果更是完全无法比拟,这是圣母百花大教堂内部照片: |

|

|

不要说圣母百花大教堂这种中世纪的奇观了,就是巴黎的圣礼拜堂和莫斯科的瓦西里升天大教堂,内部对于空间的运用都不是故宫三大殿可以比拟的, |

|

|

圣礼拜堂 |

|

|

瓦西里升天大教堂 更关键的是,这两座建筑的工期和天坛的祈年殿差不多,大致六年时间便完工,把巴黎的圣礼拜堂和天坛的祈年殿放在一起,你能想象巴黎的圣礼拜堂是更古老产物,而且工期还短于祈年殿吗? |

|

|

祈年殿 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

不能。 |

|

|

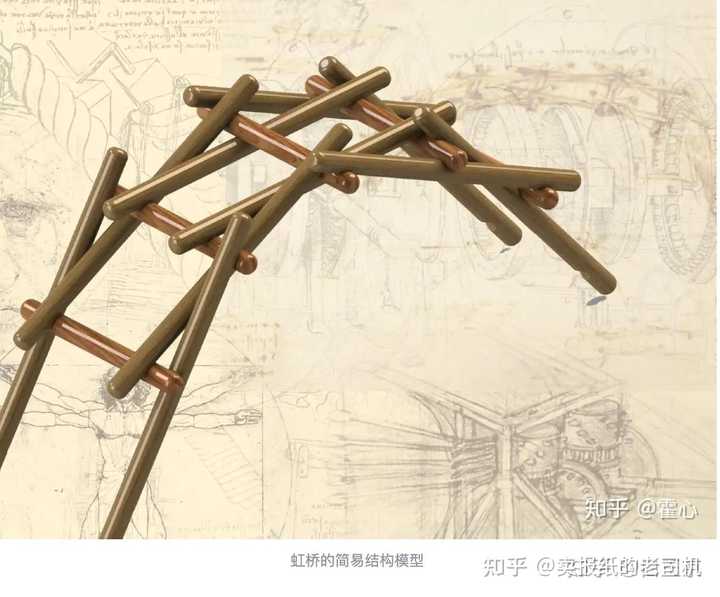

有人拿这个案例举例。这个案例没有解决侧向力。你可以拿几个筷子做个模型实验。用手压一下最上面,最下面的筷子是同时向下向两侧移动的。如果做成屋顶向两侧的侧向力会让墙面直接坍塌的。 |

|

|

又有人用这个举例。这个就是材料学了。墙面和屋顶之间是钢筋。墙也用的混凝土加固。 这就是为什么这种结构只用来做桥,桥侧向力直接传到河两岸桥墩上而不突兀。 那为什么这类结构的桥又很少那。大部分是下图结构的桥。因为既然可以把侧向力传到两岸的桥基上。干嘛还用木头这种在潮湿环境下极容易腐蚀的材料那,绝大部分就改用石头和砖头了。 |

|

|

看这桥基多厚,就为了解决拱桥的侧向力。 |

|

|

最后这张图是赵州桥,和上面的拱桥大家看出区别了吗? 一个是加大桥基解决侧向力,所以这桥看着是平地起来的,是不是和城门洞一个道理。一个是依靠河岸解决侧向力,依靠河岸解决侧向力的方案是不是和古墓一个道理。 所以我国古代只要能解决侧向力的地方也喜欢用材料强度更高的石头和砖头。和今天一样大家喜欢用钢筋水泥玩圈梁,更高的技术和材料,成本还低。 当然关键是成本。毕竟没钱的整俩集装箱也是生活。美国、日本木屋多也是成本问题。但是房子价格也告诉美国、日本的老百姓钢筋水泥圈梁的建筑更好。 但是故宫就不会因为成本了吧。当然皇帝也可能比较节约。毕竟我就是秦始皇,还吃外卖那。 —————— 西方建筑在不同时期提出来不同的解决侧向力的方案。 有空再更,等不及的可以自己搜,他们也经历过把墙面加厚到无耻的地步的时期。 ———— 我国古代自始至终没有自己解决建筑结构的侧向力问题。大跨度建筑就只有桥梁和古墓。 之所以没有解决是因为我国古代没有人研究力学,更不可能形成物理学科的力学体系。建筑学上不解决结构力学。造的再好也是大力出奇迹。比如巨木、巨梁。巨石因为材料强度问题,巨石是会自己折断的。粘合剂这类化学体系中的材料学也没人研究,三合土和混凝土差了不是一点啊。 材料不能满足的前提下,没有力学加持的建筑内部无柱跨度永远就被限制住了。 建筑里面力学和材料学中国古代一直都没能解决。直到洋人来华和派出留学生。 其实高中物理、高中化学、高中历史就已经说明白了。只是很多人没学好。 看看西方拱券的发展史和建筑发展史吧。我国古代从来只有梁架模式的修修补补。 ———— 不服的可以举任何我国古代只靠墙解决侧向力(墙可以允许无限厚),且内部跨度超过40米的建筑。靠岸基解决侧向力的就先靠一边学学物理再来讨论。 —————— 中西方建筑对比 https://www.zhihu.com/question/483694628/answer/2157540555?utm_psn=1914694793163944064 |

|

给高赞纠个错 @Brian C |

|

|

祈年殿并没有直径32米的穹顶,祈年殿整个直径24米,但是其中无柱空间的跨度并没有24米 |

|

|

|

|

|

这是祈年殿内部结构,其中最大的无柱空间跨度是四根龙井柱中间的跨度,下图是根据《天坛工程做法》绘制有标注尺寸的草图 |

|

|

全文参考《北京天坛建筑研究》 根据《天坛工程做法》的记载,四根龙井柱中间的空间跨度是400寸,营造尺一寸约等于3.2cm,因此天坛祈年殿藻井下方跨度是400╳0.032=12.8m 更具体的详细的图可见 |

|

|

《中国古建筑测绘大系·坛庙建筑 天坛分册》 北京市天坛公园管理处 天津大学建筑学院 合作编写 看到 @图总裂夫司机 混淆财政组织和建筑技术两个范畴的问题就觉得难绷。欧洲中世纪各种教堂工期长的主要原因就是分散的小城邦财政组织能力远不如古典时期的罗马帝国,圣母百花大教堂等大型公共建筑仅仅是佛罗伦萨一个城邦负责筹款建设的,而古典时代帝国的组织修建的大型公共建筑比如卡拉卡拉大浴场,戴克里先浴场(两个浴场是皇帝私人金库出钱),圣索菲亚大教堂等均在5-8年内完工。这些古典帝国时代工程管理能力不是后世欧洲的城邦能碰瓷的,越贬低后世的中世纪分裂的欧洲,就越凸显古典罗马工程能力的水平。 另外还有经典赎罪券,赎罪券和庙里的功德箱供奉长明灯一个性质,不是强行摊派的还是经典赎罪券。 当时利奥十世发赎罪券引发神罗君主反对。为什么?因为教会大分裂以后,教会威望大损,与此同时教会在地方的敛财机构被世俗统治者逐渐侵蚀,教会没钱了才开功德箱卖赎罪券。又因为教会对神罗影响太大,神罗早就想削弱教廷影响。正好马丁路德的主张符合神罗诸侯的利益才爆发的宗教改革。 佛罗伦萨修圣母百花大教堂也没有发赎罪券,戴克里先浴场卡拉卡拉大浴场等大型工程都是皇帝用自己的私人金库出钱修建,圣母百花大教堂靠佛罗伦萨一个城邦的财政支撑也没有导出马丁路德出来,在1550年代特伦多会议上,正式废止出售赎罪券,在这60多年后圣彼得大教堂才完工。 这位仁兄对欧洲中世纪史了解不足以让他明白,欧洲中世纪城邦这种小甲方和中国古代大一统王朝甲方规模性质都不一样,欧洲中世纪城邦甲方一个付款能力差还喜欢改设计,中国大一统王朝甲方付款能力强不会乱改方案,这两种甲方的区别本身就会带来工期长短的差距,他竟然能归因为后一种付款能力强的甲方不接受单纯工期长,还说最后大甲方是上帝,然而付款的只能是世俗中的教会或者城邦领主,连付款的甲方是谁都搞不清楚只能说项目经理也是白干了。 |

|

|

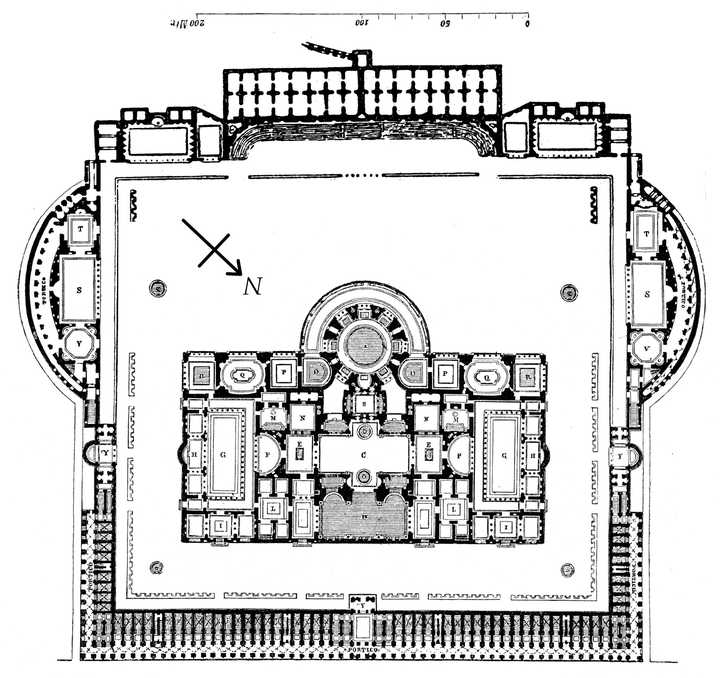

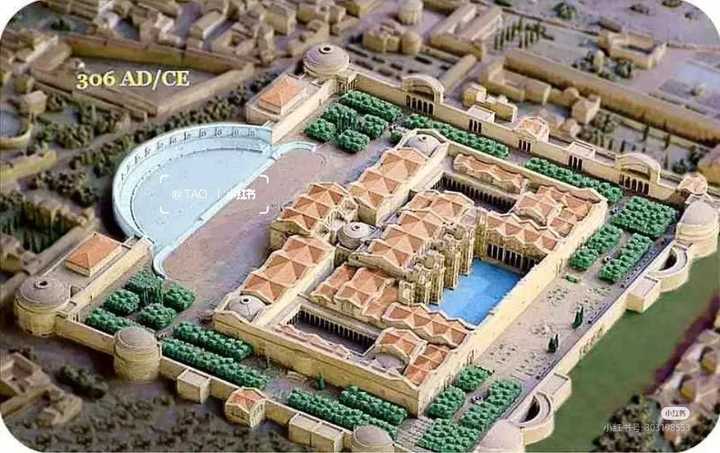

卡拉卡拉浴场占地面积为13公顷(33英亩),主建筑长228米(750英尺),宽116米(380英尺),高38.5米(125英尺),能同时容纳2,000人洗澡卡拉卡拉浴场不仅是一组浴池,还包括一个公共图书馆 |

|

|

戴克里先浴场结构,浴场大堂长280米,宽160米规模比卡拉卡拉浴场还要大些 |

|

|

戴克里先浴场内部复原 |

|

|

戴克里先浴场模型,这座浴场浴场建于公元298年至306年。有趣的是,这座大浴场不是由罗马皇帝戴克里先委托建造的,而是当时的西部皇帝马克西米利安发起的 中国古代一直有大一统国家组织能力,自然大型工程的建设工期短于只有教会和城邦筹款的欧洲小国,然而这和中国古代建筑能不能建造大型穹顶的地面建筑无关,属于典型的偷换概念。 至于大谈特谈赎罪券,赎罪券1550废除 另外再补充一点,中国境内也有中亚风格的较大跨度的穹顶建筑 |

|

|

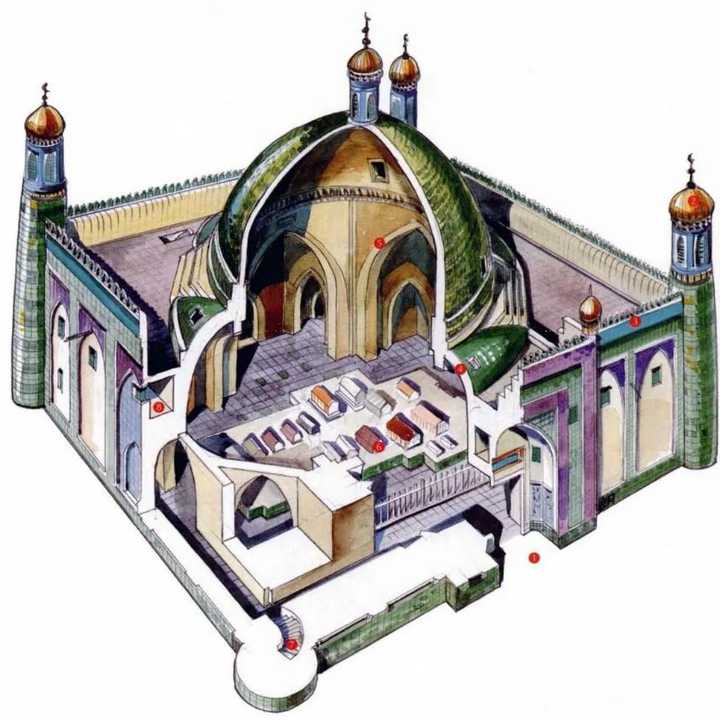

阿帕克和卓麻扎内部结构 |

|

|

1640年建,康熙年扩建过,直径16米高26.5米,为代表性的大型波斯风格穹顶陵墓建筑,同时配套有礼拜清真寺 |

|

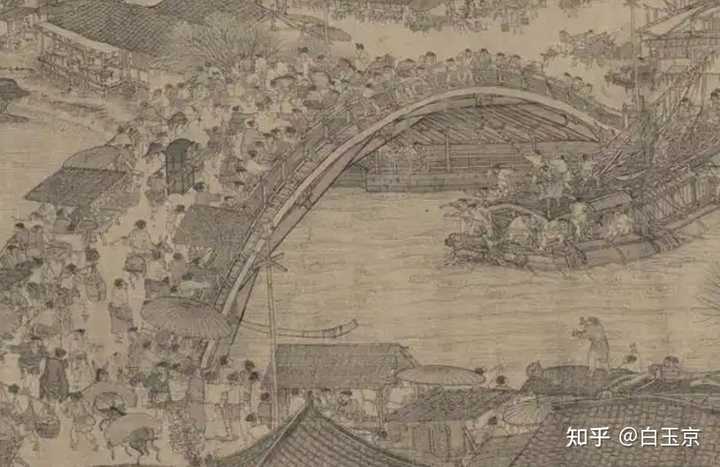

我非常非常懂你的意思。 真的。 能。 —————— 简单版不废话版: 「古代拱券技术不至于难倒古代中国建筑。」 「特别是如果好多人说了一大堆建筑术语、结构术语,跟你说中国古代的拱券技术不行、中国古代的无柱空间解决不了——————那都是21世纪初期的公知体小梗。」 「我个人本身就是做现代建筑造型设计的,对于中国古建筑完全没有那种特别希望为之呐喊、为之推崇的目的。」 「西方的拱券结构从万神庙到哥特再到出现悬吊法的受力分析,的确一脉相承,甚至直接开启了现代建筑技术这个学科,任何一个现代的建筑学院,学习的知识体系也都是从西方科技体系渊源来的。」 「我甚至专门写过6000字的回答,专门科普西方拱券技术是多么牛逼,米开朗琪罗、达芬奇、帕拉第奥、高迪有多么伟大,写了3000字的回答,专门论述中国现存古建筑没有无柱大穹顶。」 「除了伪史论者、或者赢麻党。」 「没人会觉得中国古建筑技术牛逼到任何方面、任何时间点都能和西方对标,毕竟人家八国联军曾经把你打了个七零八落。」 「但古代拱券归根到底是个全球古代主要人类文明,都会做、都能做的古代技术。」 「不是工业革命之后的现代科技。」 「都是古代的时候,谁比谁能强哪儿去。」 —————— 详细展开版: 就比如说,宋版《清明上河图》这个桥。 这尺度,都能过去船。 直接放一排当屋顶。 妥妥的无柱大空间了。 |

|

|

嗯。 别说古代大空间了。 宋版这个桥,放一排,直接都能当现代会展中心的无柱大空间。 对了。 昨天懒得找王澍的案例,贴了个老何的,结果留言区出现了有趣的建筑爱好者: |

|

|

(还有仨朋友点赞。) 这个吧,其实这位朋友形容的不是《清明上河图》虹桥,他形容的是石拱桥。 我帮他一把,对抗侧推力的石桥长这样,的确不适合作屋顶: |

|

|

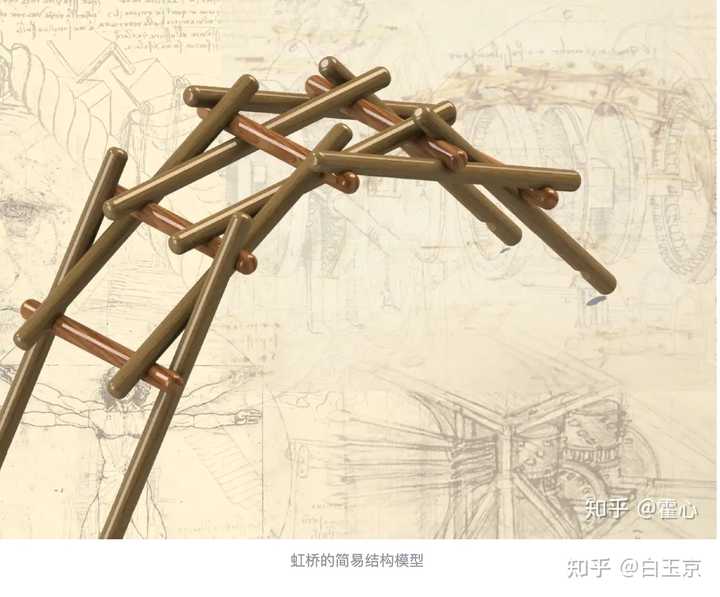

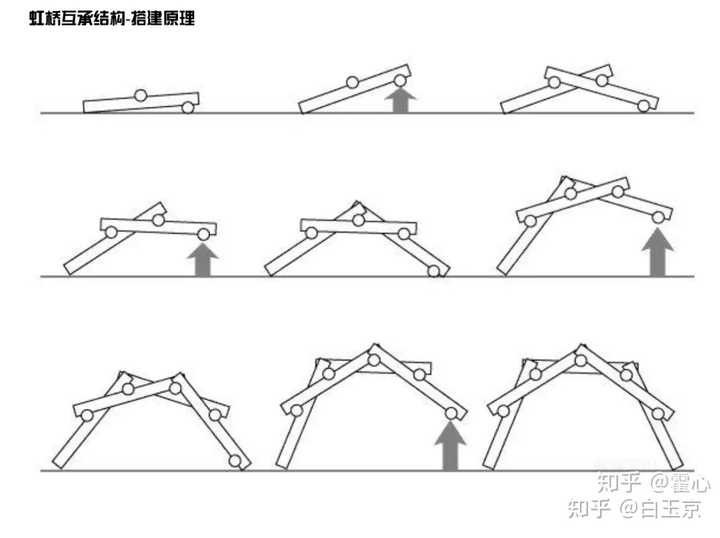

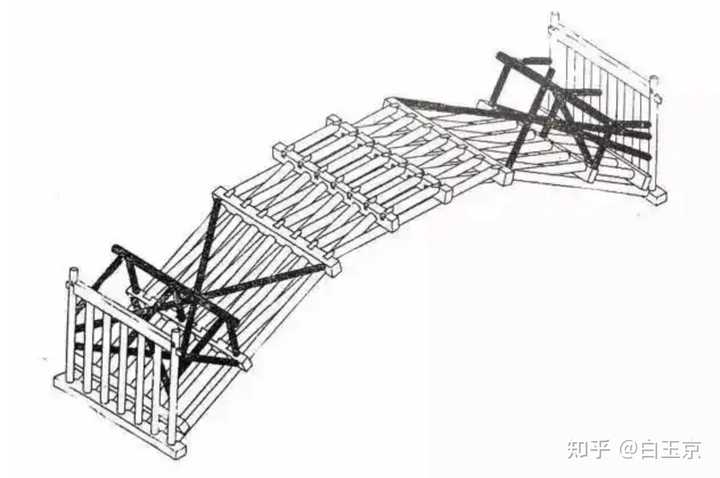

《清明上河图》虹桥,还真就是解决侧推力的典范。 这是知乎大佬解释那个案例的回答: |

|

|

|

|

|

|

|

|

另外,这个方式的桥,不仅在宋版的《清明上河图》里有,感谢留言区大佬的指点,将桥的科学名词告诉了我: 编木拱桥https://baike.baidu.com/item/木拱桥传统营造技艺/53320734" data-tooltip-richtext="1" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-reference-tooltip">[1]木拱桥传统营造技艺,福建省寿宁县传统技艺,国家级非物质文化遗产之一。2024年12月5日,“中国木拱桥传统营造技艺”在联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十九届常会上通过评审,从急需保护的非物质文化遗产名录转入人类非物质文化遗产代表作名录。 正经的非遗。 |

|

|

|

|

|

各种奇怪的「拱桥、古墓的结构,做不了屋顶的梗」为什么这么经久不衰呢。 留言这种梗为啥胡说的这么自信呢。 应该还是建筑学老师教的吧。 我记得上大学的时候,也有一些特别喜欢抬高我国以外,贬低我国古代的老师提类似的观点吧,特别是提出类似「外国教堂穹顶发展史」的时候,嗯,顺便把我写的回答沾上吧,反正其实外国古代的穹顶还真就不追求跨度大,主要追求顶尖高。 我也只是个建筑爱好者,没能力系统的从结构力学上科普木结构的优势了。 就直接上案例吧。 反正《清明上河图》这个结构能做屋顶,而且那个屋顶,王澍在威尼斯建筑展上还给起了一个比较有意思的名字「衰变的穹顶」。 (当时王澍用纯粹的中国古建筑斗拱的原理,「疯狂打脸中国古建筑做不了穹顶」,我当时看的时候,还觉得莫名其妙,今天看了留言区,我也想起来的确好多建筑、结构爱好者曾经提出「侧推力梗」) (无奈,估计留言、点赞中国古建筑拱做不了屋顶的朋友就是路过,对这个感兴趣的人也不多,毕竟,我当年看见王澍这个新闻,我就无感。) (对了,另外当时王澍那个案例,回手又被好多建筑结构爱好者怼说是抄袭达芬奇草图了,我当时也无感,但我预判了,如果有「喜欢抬高我国以外,贬低我国古代的建筑系老师」估计也会那么说。 |

|

|

然后再放一下王澍亲自把《清明上河图》的桥做成建筑的例子: 「水岸山居」 |

|

|

|

|

|

(再次感慨一下,要不是留言区的朋友,我对这个「衰变的拱」的梗还真就get过,但是没get到。) (现在get到了。) (王澍的确非常努力的为中国古建筑发声过的,他还有好多梗,比如复原《园冶》的一些案例实践。。) (主要是一来我年轻时候是纯手搓rhino造型的,对这个领域真的没啥兴趣,如今只能说感谢留言区的朋友,让我把那些梗联系起来了) 王澍大师! RESCPET! 如果还是觉得王澍用了铁钉、钢结构、现代材料屋顶,额,这个主要是因为更具现代的建筑法规,木结构出于安全防火、坚固安全等原因,根本不让做这个规模的公共建筑。 感谢留言区的朋友,再贴一下他留言的用「编木拱桥」技术做的纯木临时建筑、构筑。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

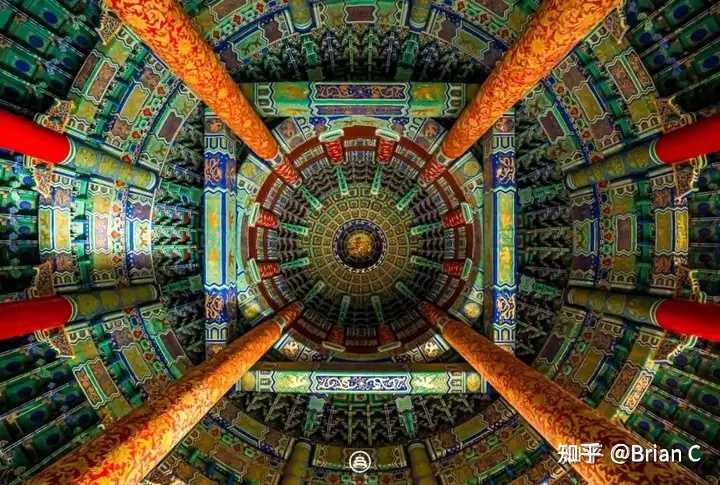

—————— 另外,题主说的这个「为什么不把传统古建里的藻井放大当穹顶」,也不是特别严谨。 因为天坛里面,他就有一个纯中国古建筑构件搭出来的穹顶。 |

|

|

另外,中国古建筑也不光只有木构。 就纯粹的和西方一样的砖石拱券也有的。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

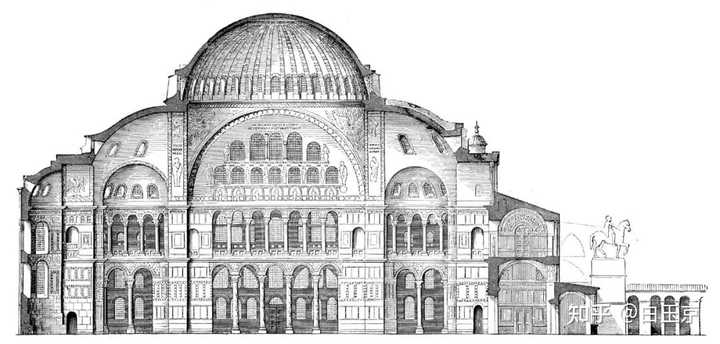

—————— 因为解释了王澍「衰变的拱」,顺便也粘了一条关于「无梁殿」的留言,也是建筑爱好者的: |

|

|

(这个朋友的留言里,用了一堆术语,然后没有一词用对地方的。。) (我上学的年代,是00年代,21世纪的最初十年,类似的「公知风格」、「咱们各种初级、外国各种系统」的话,在建筑领域还挺流行的。) (不过现在反过来了,各种「赢麻党」、「伪史论」更疯狂。) (上学的时候,还挺崇拜这么胡说的老师的,建筑学嘛,毕竟都这样,建筑学人写的建筑历史,梗多点儿挺酷的。) 但我也真的不是「赢麻党」、「伪史论」,我也不像王澍那么推崇中国古建筑。 您按照自己的想法理解吧。 虽然留言区说的每一句都是错的,但是结论和我一贯的观点是一样的。 和事实也是一样的,中国古建筑的确没有大穹顶。 为此,我还写过类似的回答: —————— 「拱」这个事情,最根本逻辑,就是用抗压不抗拉属性的重材料做大空间。 如果是「完美球面」,只要想做,能做的非常大。 也是少数的(或者唯一),在牛顿、在现代力学出现之前,人类就能建造的大跨度结构。 「拱顶的唯一作用,那就是把屋顶和强的水平推力完美的转化成垂直向下的压力。」 「拱能化解侧推力。」 「这个事儿真的不分国籍。」 「外国拱能化解侧推力,中国拱也能。」 「中国的穹顶做大了,墙会很厚,外国的穹顶做大了,墙也会很厚。」 「拱这个结构从出现到今天,最高光的地方,也就是砖砌窗户洞。」 「毕竟,路易斯康能和建筑材料对话,他问过了,‘砖,你想成为什么?’ 砖对他说:‘我爱拱券’。」 各种说「中国古代的拱解决不了侧推力」、「外国穹顶比中国穹顶牛逼」的奇怪梗点,到底是怎么产生的呢。 —————— 我想了非常非常非常久,我终于明白了一个反直觉的常识。 有没有可能。 外国的每一个国家,特别宏大的穹顶,也不是都有。 比如: 罗马万神的是一个「最原始的完美球面拱」,他甚至建造于公元前27年。 在诸多被推从的西方建筑史案例里,万神殿的拱,是技术最朴实的。 另外还是吐槽一句吧,飞扶壁、帆拱、诸如此类的各种话,认真翻西方古代建筑史教科书,上面也清楚的写了,这些主要是为了解决拱怎么变高、而不是说拱这个技术,多了飞扶壁、帆拱就能跨度更大,至于侧推力,完美球面拱就没有侧推力,比如说这个万神庙,各种「飞扶壁、帆拱」一个都没用,建成时间最早,而他的跨度,其实是古建筑最大的。 |

|

|

万神殿的跨度是:直径43米。 后面,留言区各种「踩国内梗」里,用上各种「解决侧推力梗」的其实都让拱的跨度越来越小了。 公元532年,圣索菲亚大教堂,用上帆拱的,拱顶跨度是31米。 |

|

|

1248年,科隆大教堂,用上飞扶壁的,拱顶跨度28米。 |

|

|

话说回来,我们当年那么多「公知风」的梗,编排中国古建筑技术弄不出大跨度,是为什么呢。 反正。 我们每次对标任何东西。 都是把我们古代中国一个国家,和古代中国以外的全世界所有国家算到一起对比。 总之,大家出发点不同,但是心都是向着一个方向的吧: 那就是一国之力对标世界其他所有。 RECPECT! —————— 嗯。 如果那么比的话。 我国的古代建筑的穹顶,的确没有中国以外的古代地球上的所有穹顶多。 如果单独比。 至少明朝之前,我国的穹顶数量,完爆美国(毕竟那时候美国没成立)。 至少明朝之后,我国的穹顶数量,完爆东罗马帝国(毕竟那时候东罗马帝国灭亡了)。 而全世界所有国家,从公元前27年到工业革命之前,都没做出超过罗马帝国万神庙跨度的拱。 —————— 评论区里,又发现了有趣的朋友。 因为很感兴趣,也沾到回答里来啦: |

|

|

我的回复是这样的: 感觉您肯定不是建筑专业,但您说的还真就严谨、科学、靠谱。我粘的那个自己的回答里也论述了,晚期的哥特式教堂几乎就和后面出现的现代受力分析、现代建筑力学就能衔接起来了。 不过您说的这个西方人一直能把拱做的很大,那还真不对。 建筑历史的官方说法还是中世纪初期希腊罗马鼎盛的技术在西欧失传了。不然也不会有文艺复兴。当然,文艺复兴附近的哥特式建筑科技水准的确就已经非常高了。 就您这前面的第一段我不赞同。因为我的观点中世纪还是一个从野蛮毁灭文明,到野蛮生长反而创造现代科学启蒙的很漫长的过程。 您留言的大部分内容,我是赞同的,的大家都是站在不同角度而已。 相对的,「过度贬低、反思」古代中国的各种技术为什么会落后,的确还是比「伪历论、赢麻党」更有意义。 另外对于您说的“解决不了”,我也有不同看法。 但也只是看法,封建古中国的建筑逻辑一直是不喜欢分析问题本质的。 在我个人看来,中国古建筑从宋之后那就是极速衰落,别说解决问题,实际上根本就是一直要解决掉想解决问题的人。 另外,西方建筑力学,那真的是好多教堂建了塌、塌了建,莽出来的,包括后面有了钢结构了、但没有计算机模拟,美国近代搞得钢结构桥梁也塌掉不少。这种从哥特人那里继承的莽,也就这么肆意生长成了“大胆假设、小心求证”的科学实验精神。 但,古代中国的房子、以及中国古建筑的确没那么容易塌,各种创新虽然被限制禁止,但是解决不了开窗、解决不了无柱空间,这个过于高看哥特建筑那些技术了,再怎么也都是古代技术,东西建筑科技的差距还是工业革命之后产生的。 中国古建筑,主要是建筑的形制和太多东西挂钩了,从皇权往下还要逐级矮化建筑的体量啥的。 各种规定,直接把能解决这些问题的建筑形式和建筑设计本身给解决掉了。 —————— 怎么说呢,要说英国爆发工业革命之后,各种钢结构建筑、钢铁船只、现代工业、现代武器一下子爆炸式展开,在几十年间吊打封建技术背景的清朝。 这个没任何人会质疑。 西方工业革命,也是因为中世纪本身就已经逐渐领先于东方,科技革命也是量变引起质变的,这我也接受。 但是,就单单在建筑领域,就拿着一个古代的穹顶、古代的40米的无柱空间,说古代西方世纪能做出来,古代中国肯定解决不了,这样太夸张了些。 都是古代,都没有科学,主要还是体现能工巧匠的个人天才。 只可惜,当时的封建中国疯狂的解决掉这些天才的时候,中世纪的西方已经在天才们的无限光芒下开启了文艺复兴、迈向了现代的曙光。 不过,回首看今朝! 世界上最大的俩穹顶、一个正着的,一个倒着的,真的都是中国的! (而且都是中国本土结构工程师做的。) (额,当然了,这也和建筑相关法规有关,结构工程也还是最终需要中国籍工程师盖章、负各种法律责任。) 他们分别就是: 跨度212米的国家大剧院。 (结构应该是北京市建筑设计研究院做的,懒得查了,记得是这样) |

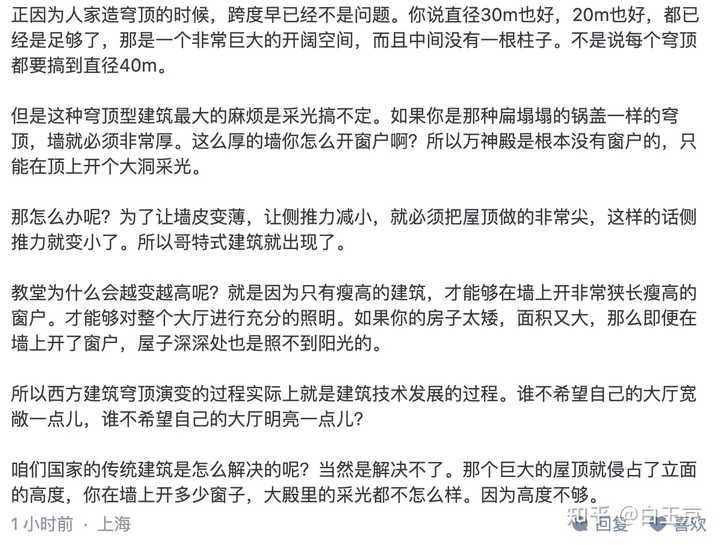

|

|

|

|

|

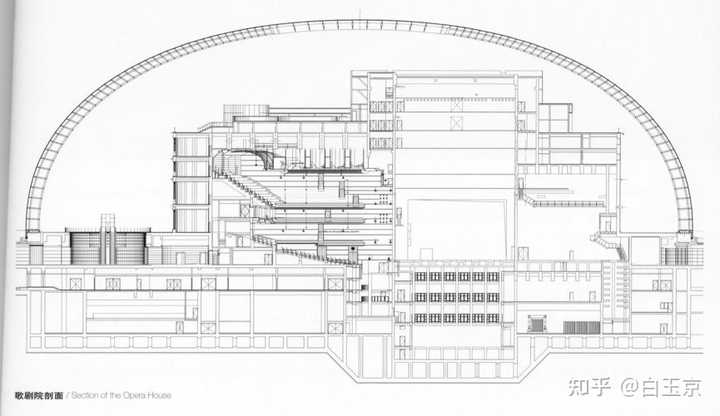

还有直径500米的,FAST天眼: (好像也是北京市建筑设计研究院做的建筑结构。) |

|

|

开玩笑啦,这是一个索结构,不是穹顶啦。 |

|

|

—————— 过去怎么回事儿,往者不可谏。 未来怎么样,来者犹可追。 无论如何,我们曾经先进过、我们曾经落后过。 站在现在建筑技术这条起跑线之后,一切伟大的建筑,可就靠当下的每一个建筑领域的劳动者撸起袖子加油干啦! —————— 大概就是这样吧。 —————— 建筑还是挺有趣的嘛! 再接再厉! 绝不改行! 以上! 参考^https://baike.baidu.com/item/木拱桥传统营造技艺/53320734 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

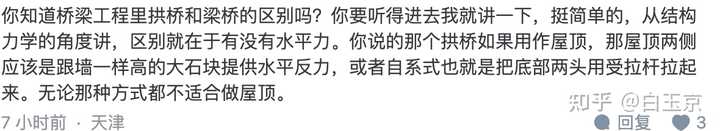

“你知道桥梁工程里拱桥和梁桥的区别吗?你要听得进去我就讲一下,挺简单的,从结构力学的角度讲,区别就在于有没有水平力。你说的那个拱桥如果用作屋顶,那屋顶两侧应该是跟墙一样高的大石块提供水平反力,或者自系式也就是把底部两头用受拉杆拉起来。无论那种方式都不适合做屋顶。” 你看这都是什么神人,看看地中海世界的拱券/穹顶设计,哪个没有这块“大石块提供水平反力”? |

|

|

图为圣聪大教堂。这种藏在结构里的巨大墙壁就是用来抵抗水平反力的结构,叫扶壁 但是扶壁藏在建筑物里面影响空间,放在建筑物外面影响外观,那怎么办呢? 那就用第二排拱券来承担水平反力呗,这就是飞扶壁 |

|

|

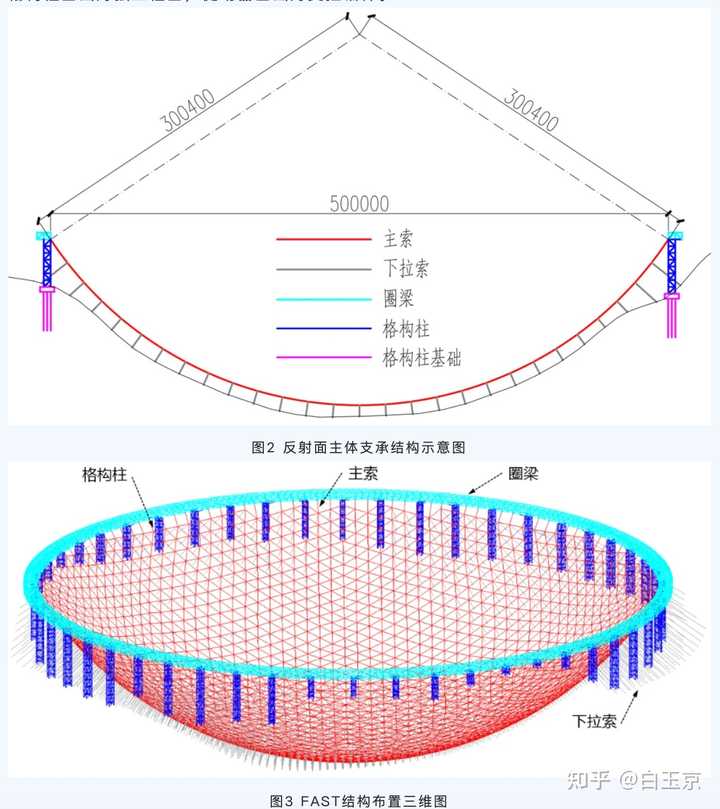

也就是这个 说回题主的问题,无非就是能不能搞个木架穹顶嘛,这个中国古代建筑技术还是能做到的。中国古代建筑技术比穹顶技术差的更多的一点窃以为是木制桁架这个技术,在减柱造时代差了临门一脚,结果没踏过去。 最后补充一下我认为的在大木资源越来越少以后中式大式建筑原本可能的大跨度屋顶发展方向: |

|

|

汉普顿宫的木质锤梁屋顶,这玩意符合中国建筑屋顶的建造材料直觉,木质券在中国也早在桥梁上有应用,可能就只需要一两个匠师的引入就能搞出来此类工程…… |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 明星艺术 最新文章 |

| 入坑了,出不来了,有没有人再推荐点你会主 |

| 哪一句相声台词让你难忘? |

| 如何评价希特勒的绘画水平? |

| 你能用徒手画出一个多么有趣的马? |

| 你认为央视春晚历史上的最佳小品是哪个? |

| 如何评价苑琼丹? |

| 喜剧之王赵本山资产十辈子花不完,徒弟们整 |

| 敢不敢留下一张自拍照让人打分? |

| 曹云金巡演票价这么低,主办方能赚到钱吗? |

| 为什么现在的建筑不盖成古代那样了? |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

|

|

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |