| |

|

| 阅读网 -> 明星艺术 -> 在摄影中,技术真的可以弥补设备的不足吗? -> 正文阅读 |

|

|

[明星艺术]在摄影中,技术真的可以弥补设备的不足吗? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

在摄影中,技术真的可以弥补设备的不足吗? 关注问题?写回答 [img_log] 摄影 在摄影中,技术真的可以弥补设备的不足吗? |

|

可以,还是得拿出这张照片!这张中国国家地理封面是2014年4月,使用5D3拍摄的,但年佳能相机的一个弱点就是动态范围不够,只有11.6ev,也就是说这个逆光场景,无法单张完成拍摄,要不石柱正常曝光,天空过曝,要不天空正常曝光,石柱暗部背光面死黑。因此我是这里使用了包围曝光的拍摄手法,拍摄两张,后期进行曝光合成,优先抓取浪花的形态。 |

|

|

这张照片另一个技术点在于,拍一根石柱子很容易,最重要的是浪的形态,没有浪的形态这张片其实也什么也不是。我总结的拍海景的五种表达方式,雾化、镜面、拉丝、迸溅、透明。前四种都是通过快门速度控制,同时配合按快门的时机。这张的迸溅效果快门速度也是控制在1/10s。 |

|

|

所以,这张在2020年入选国家地理封面的时候已经距离拍摄诞生,时隔六年。2020年的时候摄影器材已经飞速发展,比5D3强的机器真的数不胜数,但编辑依然选择了这张当了封面。一方面是包围曝光保证了画质,第二是迸溅拍摄手法保证了这张照片的意境。 |

|

是的。 我的第一台相机是佳能 450D,搭配 18-55 的镜头,十二三年前买的时候,也是二手,大概 1500,还是 1800 忘记了。 开始学习的时候大部分的摄影乐趣以及基础的技巧,都是通过这个相机获得的。 如果按照现在的眼光看,参数根本没法看: 1200万像素,似乎连手机都不如,但是即使是使用现在的高像素的相机,我的图还是会缩到1800px使用,甚至大多时候,还会缩到更小; |

|

|

最高1600的ISO,没法拍一些弱光的照片,当时依旧拍摄过星空,噪点多点就多点吧。 |

|

|

其实以现在的技术来讲,这张照片完全是可以通过 AI 降噪的,然后十多年前,还没有这样的技术,这张照片拍摄于 2013 年。 甚至我还拍过星云,用的是 55m 焦段,5.6 的光圈,但是实在是由于感光能力太弱,后期对齐出现了大问题。总之那一夜算是白白挨冻了。 这种感光能力的不足,强迫我学着去打灯,布景。 |

|

|

也养成了随身携带三脚架的习惯。 |

|

|

连拍性能等于无,又不拍体育,无所谓了,而且无意间却练成摇拍技能。 |

|

|

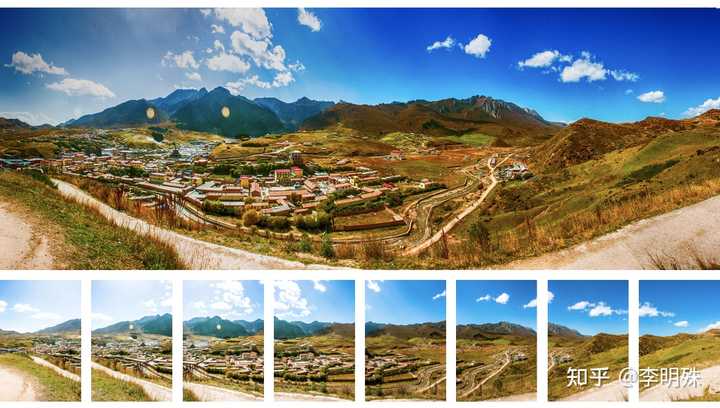

使用的是18-55的套头,没有广角,那就学着接片,这下连像素不足的缺陷都弥补了。 |

|

|

|

|

|

宽容度太糟糕,多拍两张,后期合成不就行了么。 |

|

|

那时候只要是拍风光,我的相机常年都处在一个包围曝光的档位上。 有时候实在不适合多重曝光,那就摇黑卡。 |

|

|

|

|

|

光圈不够大,不够大就不够大吧。 |

|

|

可以说,我大部分的摄影技术和操作技巧都是那时候学习的,正是因为器材的不足,才想着用别的方式去弥补。 甚至后来,还用这个相机改过红外。 |

|

|

虽然改失败了,但是依旧很好玩。 那个机器也被我拆了装,放心没坏,拆装的过程中,自然又学到了新的知识。 |

|

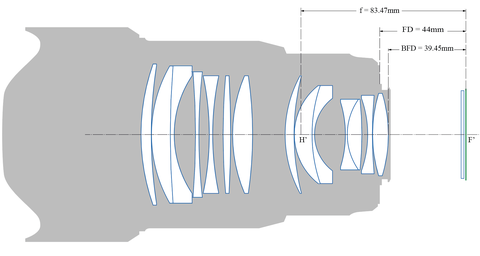

看到这个问题让我想到了这两天飙升的六代机,然后想到了战机代际划分除数据指标外另一个重要区分点: 同代战机的性能差距能靠驾驶员技术弥补,而不同代际的战机不能 所以你问技术能不能弥补设备,答案也是能,但只能在 “同代” 设备里弥补。 这里我也整个成像设备代际暴论,把主流静态成像设备按技术和性能指标分成五个代际: 1st gen (19世纪早期)喷气引擎… 啊不对,是光学成像。第一代成像设备是从无到有的过程,实现了不靠人描图、靠化学反应来实现光学成像的能力。这个时期的代表作有Messerschmitt Me 262… 啊不对,是View from the Window at Le Gras的heliography,还有后来的daguerreotype相机。2nd gen (19世纪末-20世纪初)对空导弹… 啊不对,是快速便携。第二代成像设备的曝光时间自第一代的小时和分钟缩减到了秒的级别,加上更小的体积和配套设备的出现,使得操作者的行动范围和操作速度都出现了大幅提升。 实现超音速… 啊不对,是实现多次曝光。此处多次曝光不是多重曝光,指的是相机可以通过过片、更换胶卷、更换底片等方式来进行多次有效成像,而不是第一代那样只能拍一次然后就需要带回工作室处理。3rd gen (20世纪)多功能/角色… 啊不对,是多模态。成像设备的镜头与机身分离,其他部分也出现各种层次的模块化和外置设备可能,这使得使用者能根据工作内容选择不同的镜头 机身与周边设备搭配。 FBW… 啊不对,是光学测距。不论是旁轴的联动测距还是单反的所见即所得,此时的主流相机都能准确且实时的在取景器内反映出对焦距离,对焦不再以估焦为主了。 机动性提升… 啊不对,是光谱响应与染料提升。从黑白仅蓝光到黑白正色(Orthochromatic) 到黑白全色(Panchromatic),终于出现了彩色胶片。 超视距作战… 啊不对,是消色差。该世纪就是各种doublet商业化普及的阶段,镜头设计理论和经验的丰富加上胶片更强的光谱响应能力促生了更锐且更快的镜头,加上镀膜技术的出现,这个阶段的镜头不再局限于寥寥几片。 三代机这里主要就是各135 120相机,不论单反还是旁轴。 4th gen (20世纪末-21世纪前十年)高机动性… 啊不对,是数码信号。成像元不再是化学胶片而是数字传感器。 成熟的航电… 啊不对,是自动对焦。这个阶段的成像设备不再需要使用者手动调整镜头对焦距离来实现对焦,而是可以依靠机身和镜头实现对特定区域/内容的自动对焦。 低涵道比 (bypass ratio)… 啊不对,是复消色差。数字模拟等技术的进步使得镜头设计能力进一步提升,能合焦的波长扩展至3组乃至4组,大量镜头合焦PSF能控制在目标成像元的像素级以下。 四代机主要就是数码单反,注意四代机跨越的非常大,比如Mirage 2000… 啊不对,Kodak DCS 760C属于4代机,但和同属4代机的F/A-18E/F… 啊不对,佳能末代皇帝5D4比就显得差距显著。所以像5D4 D850这样的玩意儿更适合说是4.5代机。 同样的,早期副厂镜头的自动对焦性能和图片质量都和末代原厂镜头比也不是一个级别。 5th gen (2010s - now)超音速巡航… 啊不对,是更开放的镜头设计。短法兰大卡口是五代机相对前一代的特点(索尼基本上可以视为没有四代机,因此本条不完全适用),这使得镜头设计不再受限于后焦距的钳制。同时由于去除了光学取景器,取景/成像也开始使用机内矫正。 隐身… 啊不对,是视频性能。和四代机比,五代机在静帧图像的质量上没有非常明显的性能跨越,但是整体视频性能比上一代提升了不是一点半点,现在的很多普通五代机能和四代机时代的电影机相抗衡。 电子作战… 啊不对,是内容识别。对焦速度上五代机也没有断崖级的领先,但由于不同于四代机,五代的对焦和成像都使用一个成像元,其识别能力出现了可谓从无到有的跨越,在人像动物竞技等领域大放异彩。 五代机显然就是指的索尼A7系开启的无反时代。 相机为什么需要法兰距?55 赞同 · 5 评论回答 |

|

|

为什么同一支镜头在不同机身上会有不同的锐度差别?125 赞同 · 17 评论回答 |

|

|

注意上述各指标并不绝对,肯定有个别设计实现了单指标上超越自身时代的性能,但个例不代表整体,整代的技术指标依然需要看整体配置。 在驾驶员技术相当的情况下,同代机是能打个来回的,最终决定因素还是技术居多。但同样的驾驶员,在不同代际的机子里就能出现碾压。 举些动物的例子: |

|

|

上面这个图如果只是静帧的话,那四代和五代机都能拍出来。即便所使用的是更老旧的四代机,对焦速度更慢对焦点更少动态范围更低镜头锐度更差,高超的技术也可以通过对光圈、对焦检测点、曝光偏移进行快速调整;配合后期获得和上图类似的效果。 但这个图片并不是一个静帧成像,而是视频截图,我在郊外拍片时遇到一个冲下来逮兔子的猎鹰,相机一转对着这大鸟拍了段视频。由于视频模式下对焦速度和精度、动态范围和读取的全面下降,四代机想要复制这个视频能力就比较困难了。 而不管是尼康F5 佳能1V 徕卡M6 还是Rolleiflex,再强的三代机也都是不可能获得这个图像的。除了自身对焦速度和准确性,三代机时代的镜头成像能力和底片承载能力都无法复制这个级别的细节,更别忘了这图来自视频。 |

|

|

同样的道理,下面这个三代机拍的的牛子也是二代机复刻不了的: |

|

|

二代机在这个场景里首先因为时代限制拍不了彩色,其次因为同样的限制,镜头设计的目标光谱就不是可见光谱。因此即便把后代的彩色底片装在二代机上(需要魔改)也无法获得同样级别的锐度。 这些差距都是成像系统的硬件和生态决定的,不受人的主观意志左右,不是“努努力”就能解决的问题。 当然,如果把哪个小学生塞进F35里,这孩子脚够不到舵,胳膊推不动杆,那的确,正常飞行员开米格15这样的一代机都能靠机炮把停机坪上这个五代机扬了,此时设备的确没有因为代际不同而弥补差距。类似的道理,Z9 R52 A93大概算是现在五代机领头了,但如果一个没摸过相机的小白用这三个机子配圆神 85DS 50GM,拍出来的东西很大概率还不如一个被迫使用T6i 18-55的老油条。换句话说,技术差距过大是不能靠设备弥补的。 同样,我们固然能改装或拓展一个机子来使其获得超越其代际的性能。比如把现代Schneider镜头和Phase One IQ4后背接到个魔改的早期Sinar上,让一个二代机获得近乎四代机的性能。但是魔改过程、镜头、后背 都是四代乃至五代的科技,所以此时这个设备已经不能被当作原生二代机了,用这个设备出的图也因此不能用来证明代际差距。 这些例子意在说明 这类田忌赛马般的辩论是没有实际意义的,我们总能找到或刻意制造偏离整体趋势的个体和极值,但这些个体和极值并不能证伪群体的整体趋势。 这个道理类似shot on iPhone,好莱坞级别演员 好莱坞级别化妆 好莱坞级别片场 好莱坞级别打光 好莱坞级别动作控制 好莱坞级别后期,所有设备都是好莱坞级别,只有相机不是好莱坞级别相机。这拍出来要是还有人觉得证明了设备无用,那我只能说你对设备一无所知…… 回到问题,技术可以弥补设备的不足吗? 显然,如果设备没有显著的代际差距、使用者的技术没有断崖式的领先或落后,那么更高的技术是可以弥补设备的不足的。 |

|

得看具体拍摄题材和需求,如果是那种记录日常、揭露社会矛盾的摄影,对摄影设备依赖性很低,技术可以弥补设备不足。但一些拍摄更暗环境下、更快的运动主体、或者一些医学摄影、甚至是《刑警故事》里那些个老旧看不清人脸的监控设备,技术就真的无法弥补设备不足。 |

|

|

高速连拍和精准对焦靠人肉无法解决 当年还是用大马三也就是佳能EOS 1Ds Mark Ⅲ,虽然一台相机价格够在一般城市郊区买一栋民居,但最高连拍的速度仅仅是5张/秒。现在的EOS R5 Mark II已经可以30张/秒连拍,对焦能力更不是以前的大马三能比的。所以,我能拍到以前拍不到的各种精彩的瞬间。 摄影就是一个挺花钱的爱好,不是说你用EOS 350D+18-55mm镜头就拍不到好照片,但一定拍不好如下的照片: |

|

|

|

|

|

|

|

|

因为现在EOS R5 Mark II有预先连续拍摄 |

|

|

珠海航展,如果用以前的老相机比如EOS 5D Mark II,你是很难拍到战斗机对冲的照片。 我大概估算了一下,勇士表演队的苏-30SM战斗机表演双机相向飞行的“对冲”动作,飞行的时速大概500公里/小时,换算成出来就是139米/秒,相向而行,速度就是278米/秒 苏-30SM战机长度是21.9米,从两机头部相交到尾部相交距离算出来是43.8米 相交汇的时间就是0.158秒 如果是大仰角低速飞行,以200-300公里/小时相交汇,时间就是0.31秒 一秒钟30张连拍,等于0.033秒/张 高速飞行时约5张,低速飞行约10张 如果是3.9张/秒连拍的EOS 5D Mark II,只能拍到0.6张 想凭借日常拍摄心有灵犀的熟练工,卡在零点零零几秒按快门,那就太难了! |

|

|

弱光拍摄效果,不仅仅是用三脚架长曝光就能解决一切 谢海龙老师拍摄了很多著名的人文、记录照片,但如果一些很暗的环境就只能放弃拍摄了。 现在高感光度绝佳的相机,比如EOS R6 Mark II,则提供了很多实现性 |

|

|

以前很多摄影师用的徕卡相机,也无法拍到星空,更别说彗星了! 但我去年时候用vivo X100 Ultra拍到了 |

|

|

高帧率、高像素视频,技术无法弥补 EOS R5发布之后的8K视频,现在EOS R3的200帧/秒等等,都是技术无法弥补的。 EOS R5 Mark II的200帧/秒高帧频拍摄快艇2734 播放 · 6 赞同视频 |

|

|

? 我们在塞伦盖蒂拍摄的《塞伦盖蒂》1566 播放 · 9 赞同视频 |

|

|

? 医学影像更是离不开设备进步 大家都不愿意去医院,但这个例子要涉及医学影像领域,比如我媳妇,2018年时候头疼,到一个三流医院,大夫给做了个CT,说看着有点阴影,你可以去更大的医院去看看,到了齐鲁医院,大夫开了核磁共振,但未看片子之前,神经外的王主任看了化验单、根据我媳妇自述,就判断出我媳妇有垂体瘤。 在核磁共振获得的影像中更是看得很清楚,并马上据此安排住院和手术。 这就是技术无法完全弥补设备不足的场景。 X光-CT-核磁共振……这些也是摄影设备的升级。 比如有些关键文件需要彩色复印,显然你用黑白复印机就做不到。 |

|

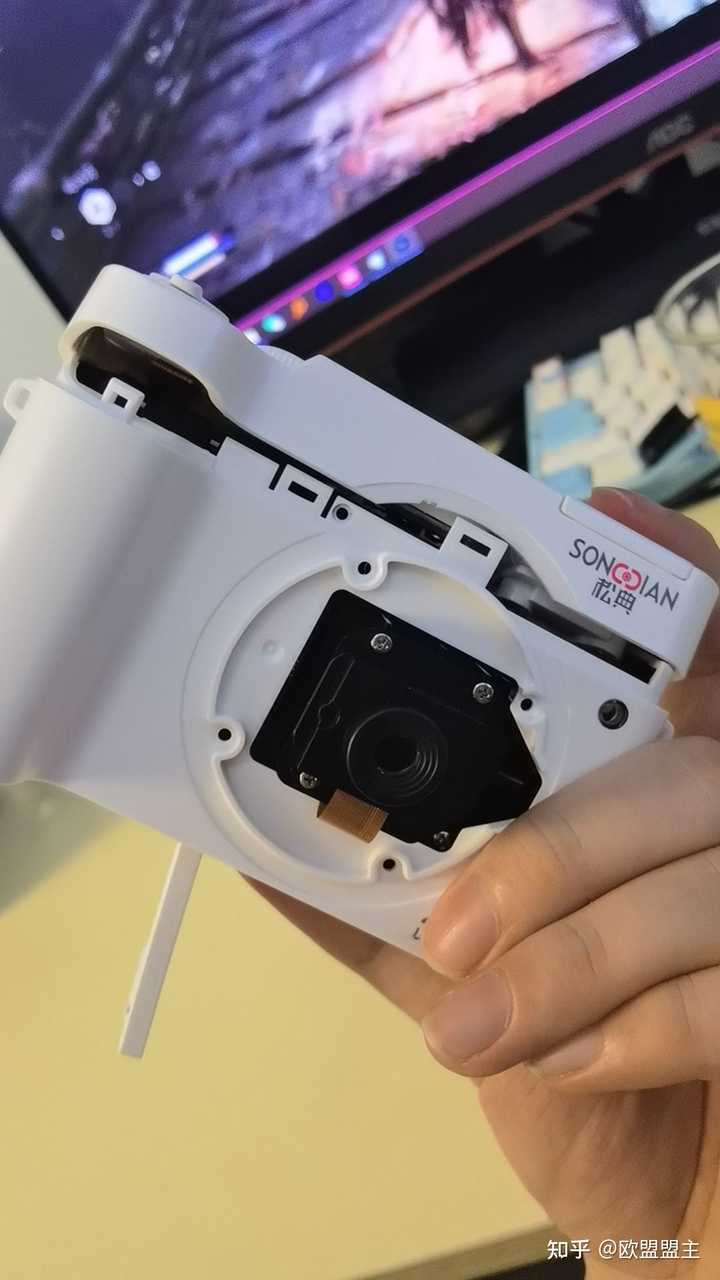

松典,相机界的电子垃圾。我能用松典相机拍月亮。 通过手搓镜头转接口,转接EF300F4,然后拍摄很多张月亮,通过PS堆栈增强画质,最后形成图3。 这应该就是技术弥补设备不足。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

能,也不能 比如这两张照片: |

|

|

黑腿黄爪,典型小白鹭的特征 |

|

|

是我用D810挂着一个80年代腾龙百搭口70~250mm小长焦拍的,对,你没看错,用手动头拍鸟也是能拍到的。 但是你需要知道的就是,这事儿有多难:我甚至自悟了一种被我称之为“手动包围对焦”的办法,就是连拍的同时缓慢地拧动对焦环,这样一条拍下来,有很小概率能拍出一张对焦准确的照片。 但是用手动头拍鸟的成功率如何呢? 我这么说吧:我一下午几百张,也就能挑出这两张能用的。 |

|

技术是用来指导设备的正确使用,以发挥设备本有的性能,而不是无中生有变出设备没有的性能。 反过来,某甲看某乙用了“较差的设备拍出了很好的照片”,这件事的本质是,某乙设备本来就不差,本来就能拍出这样的照片。 弥补了设备的不足×发挥了设备本有的性能√ 我给你捋一下事情的逻辑,使用同样的设备,事情是这么发展的: 技术差好对设备的认知设备太差满足需求实战我拍不出来我拍出来了对事情的认知“有人居然用技术弥补了设备的不足”“设备本来就满足需求” 如果设备真的有不足,那才真是用什么技术都弥补不了。 你让我用非微距头拍出微距照片,反正我是没那个本事。 就像魔术师,他的戏法都是提前准备的,他不是真的魔法师。 |

|

|

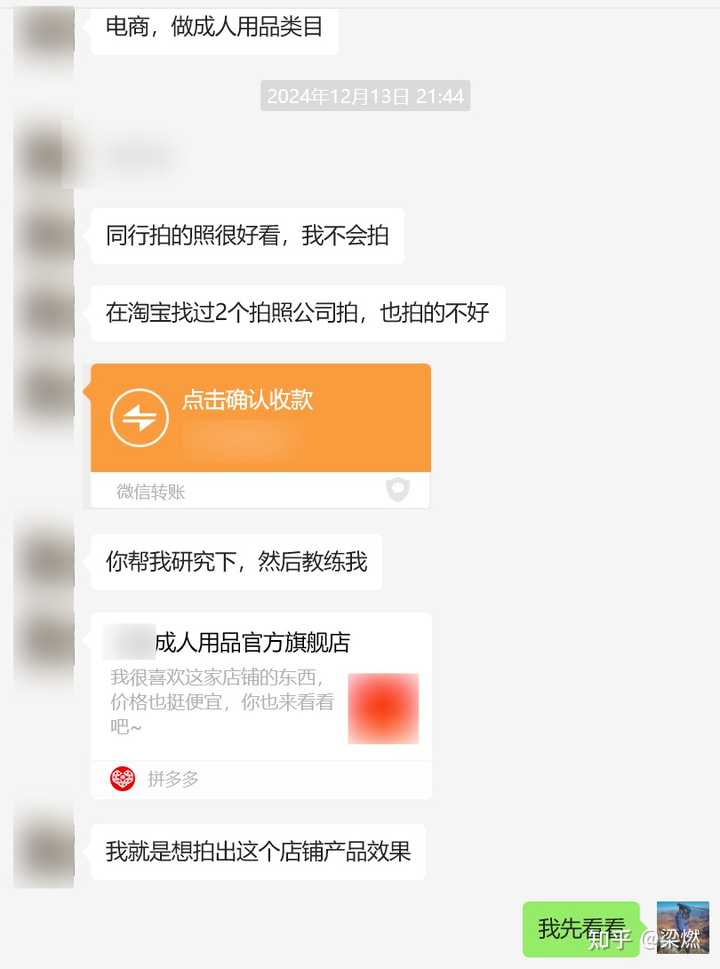

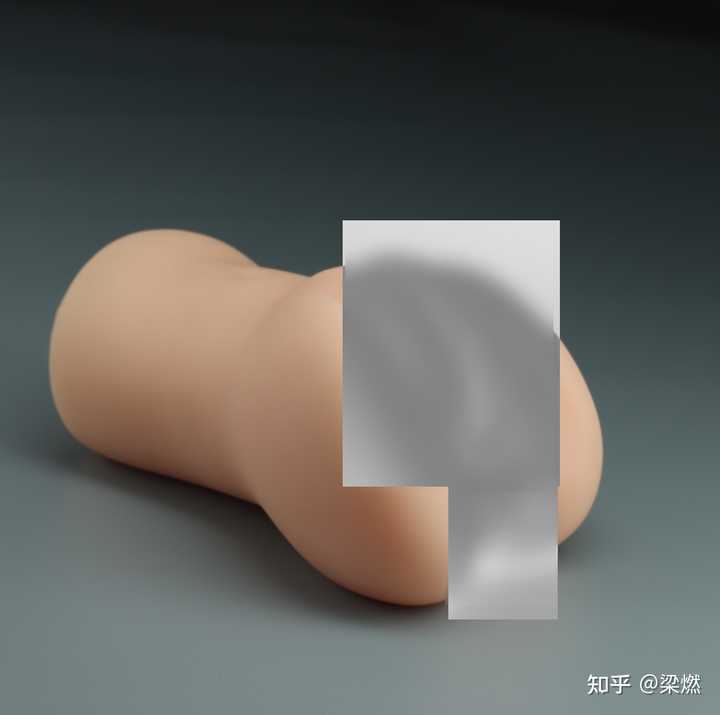

举个栗子。 这是上个月有网友求助我,在几乎零基础的情况下,让我远程指导他拍电商图片: |

|

|

|

|

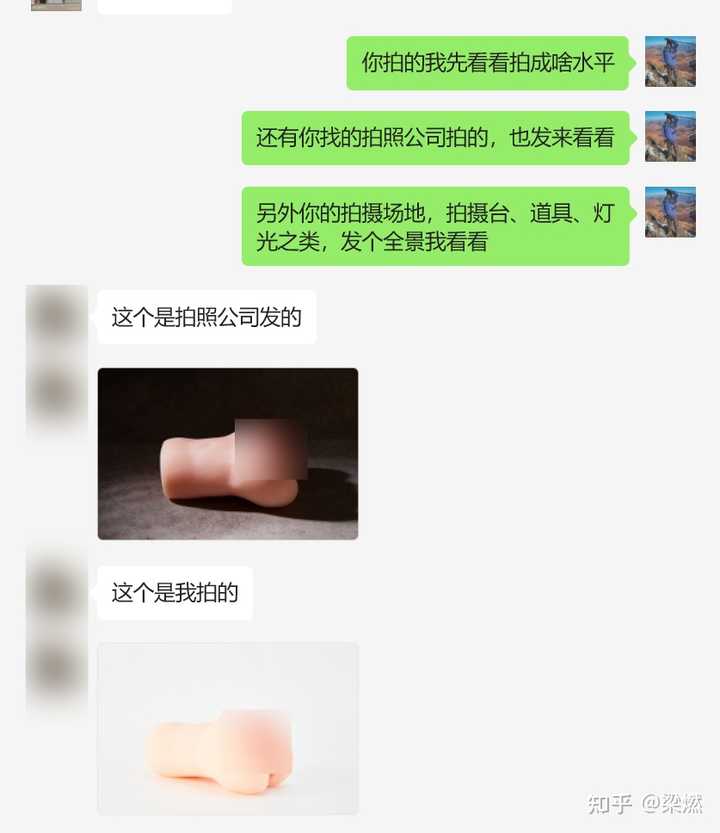

|

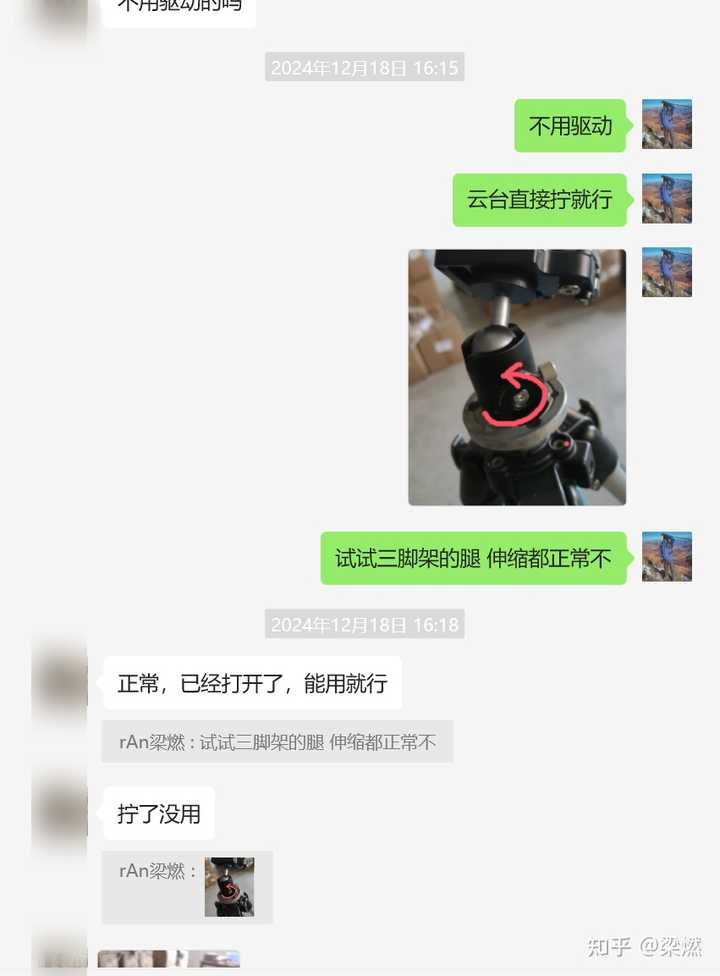

光太硬、太平,没有质感、没有立体感,结构交代不明、材质表现失败 于是我就用微信远程指导他买什么灯,什么灯架子,什么柔光板,什么大力胶、大力夹,什么背景纸,甚至让他买了个二手三脚架和云台。 这位朋友真的是零基础,云台都不会拆装,装上还装反了,相机基本设置都不会,不知道啥叫RAW啥叫Lightroom,手动模式下怎么调整参数来改变曝光都没有概念,最后在“对准焦”这点上还卡了很久: |

|

|

这种球台,直接拧下来卖废铁 |

|

|

|

|

|

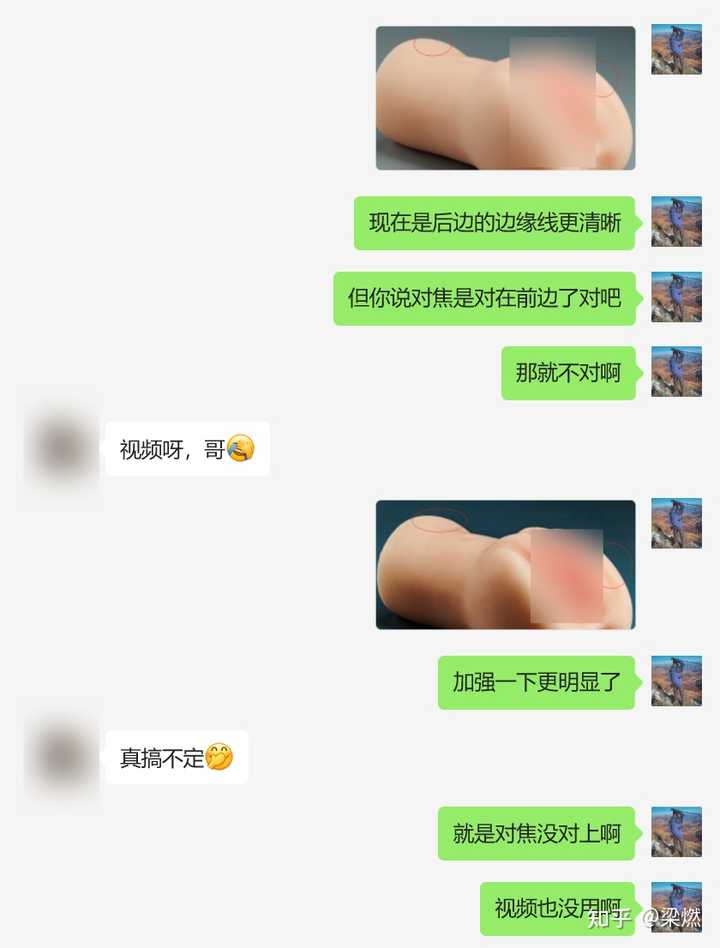

但最终,在技术的指导下,“设备的不足”被“弥补”了,“奇迹发生了”—— |

|

|

拍出来是这样的效果: |

|

|

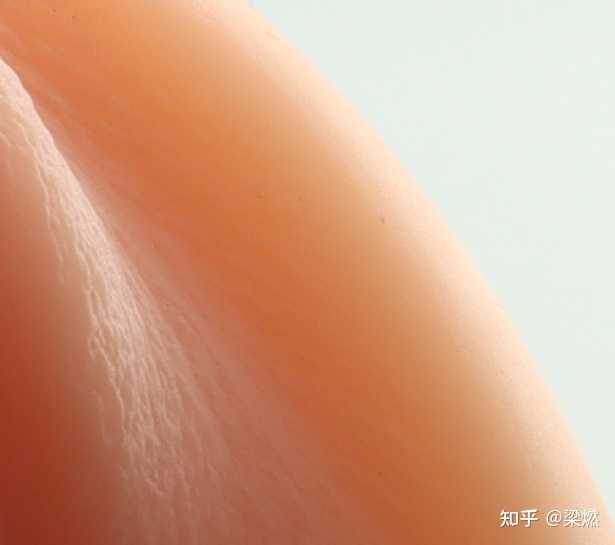

材质表现:仿皮肤的硅胶,吹弹可破 |

|

|

整体表现:圆润饱满,光比舒服,层次分明 ↑ 就这个效果,我敢说知乎上99.99%的人拍不出来。 而这堆器材确实很便宜,很“低档”: 包括他本来有的残幅微单(2019年上市)、套头,额外买的是几十块钱的灯、几十块钱的柔光板、几百块钱的灯架子,最贵的是这个三维云台: |

|

|

对,唯独这种三维齿轮云台必须有,且没有更低价位的平替 |

|

|

广告 ARTCISE安特赛斯 GA3 精密CNC 三维齿轮云台 淘宝 ¥759.00 去购买? 这套东西放在知乎,哎哟,那可要遭到口诛笔伐的。 相机画质巴拉巴拉,CMOS巴拉巴拉、宽容度巴拉巴拉、镜头锐度巴拉巴拉、焦外巴拉巴拉、分辨率巴拉巴拉、灯光显色指数巴拉巴拉…… 垃圾残幅,垃圾套头,这能入得了知乎老法师们的法眼? 总之,我帮这位电商网友省了7000块钱,而且大概率比他买这种抖音设备拍的更好,以后的拍摄就这么照葫芦画瓢,能满足他90%的需求。 你用这种所谓7000的“拍摄台”,甚至你用2万一个的保富图,能拍成上边这样不? |

|

|

|

|

|

神奇么,也不神奇,这些知识我之前的回答也讲过很多次,就那么点事: 入门到进阶产品或静物摄影师该怎么选择摄影灯具以及相关附件?501 赞同 · 44 评论回答 |

|

|

有哪些看起来高大上,实际上却很简单的摄影技巧?855 赞同 · 51 评论回答 |

|

|

所以,真的是设备“不足”么? |

|

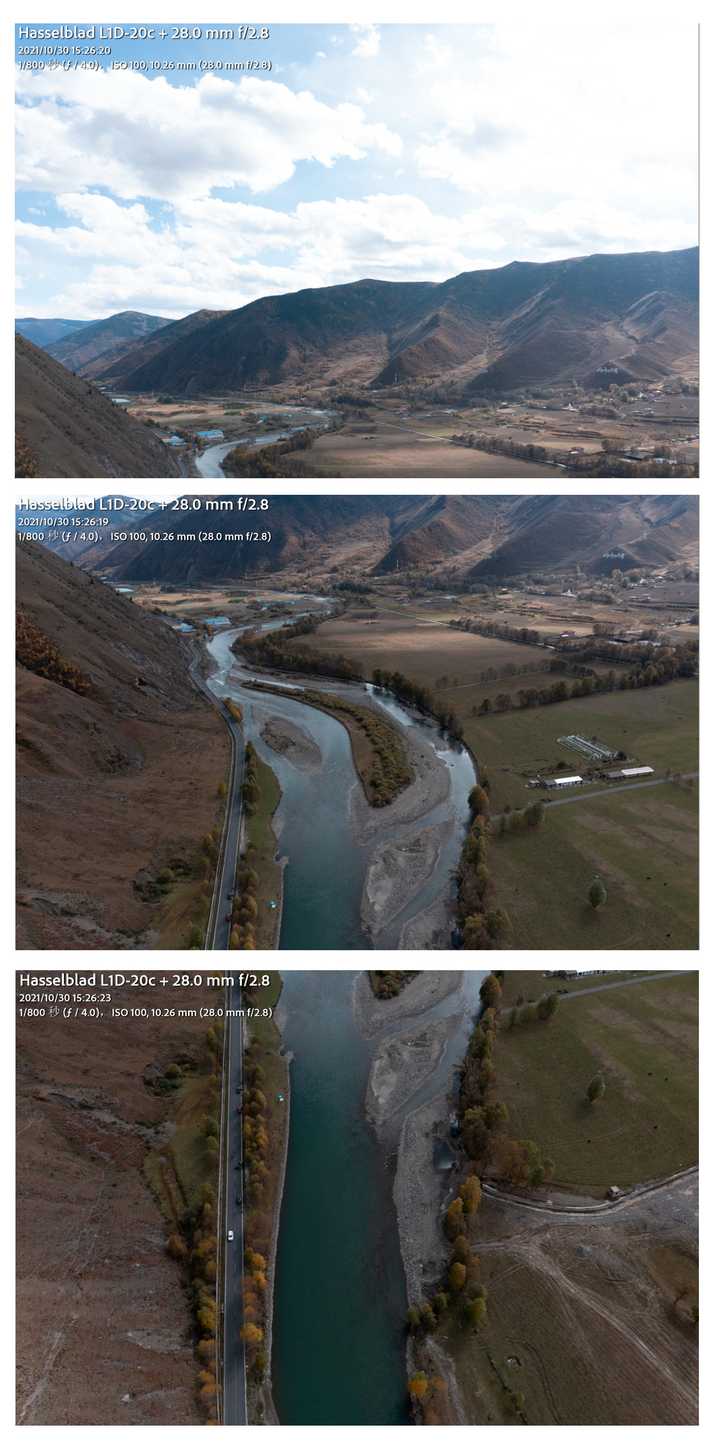

可以的,比如说我的上个相机是佳能6d2,在网上是全幅之耻,动态范围不如残幅的。好巧不巧我又是喜欢拍风光的,需要一定分辨率和宽容度。但是我用这机器用得很顺手。要拍好一张照片首先要了解你的相机,也要有前期技术实现想要的效果。比如想拍图一大场面,由于会裁切到16:9,打印的话分辨率略软,我就用了接片原图近5000w像素。后面两张图片肉眼看着很震撼,但是是大光比,可能任何一个高宽容度相机都没法很好的同时表现高光和暗部,我就用了包围曝光,控制图片的影调非常柔和。 如果是顶级相机,比如gfx100二代,第一张照片一张就能能解决了,后面两张可能单张能用,或者用三张就能包围曝光,而我老老实实拍了7张。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

举个例子,用“接片”技术来弥补器材边缘画质的不足。 我的无人机是御2 pro 定焦版,1英寸的CMOS画幅,使这台相机的画质逃不过底小的物理限制。主要是边缘清晰度,实在可以用一个“惨”字来形容。那有没有办法既用它来拍摄,又能提升边缘画质呢? 有。用接片的方法来拍摄和后期拼接,让单张图的非边缘部分成为成图的画面边缘。以下面的照片举例。 全景拼接“改变”照片边缘画质 下面这张照片是定点延时拍摄的其中的单张成图: |

|

|

御2 pro 定焦版无人机拍摄,单张构图 下面是原图的中心和左下角的100%放大。中心锐度(经过大疆内置软件的计算、优化和调校)是不错的,但是到了边角就很糟糕了。如果用MTF来反映,大概是中心0.8+、边缘0.3的水平(数值是一种修辞手法)。左下角边缘的细节非常模糊(即使LR默认调用大疆的校准配置文件已经矫正了畸变、眩光等,这就不提了),像这张照片后期出图时,边缘即使锐化了也没什么用、反而越描越差,最终也就把边缘弱化(降低清晰度等操作),了事。 |

|

|

左:中心100%,右:左下角边缘100% 看另一张照片,类似构图,但用了无人机的9张智能全景拍摄模式,拍摄RAW并在后期做基础调整,然后存储为TIF并在PTGui中拼接,选好一个合适的投影方式,得到下图再导出TIF全景图。经过PTGUI的计算,大部分边缘画质较差的部分在拼接计算过程中被覆盖; |

|

|

9张待拼接的照片做完基础调整 |

|

|

PTGUI全景接片 再经过变形、拉直和裁切, |

|

|

局部变形、拉直 得到下面的图基础图: |

|

|

全景拼接后基础图 再经过一系列PS调整出图: |

|

|

全景拼接后成图 以上这是9张拼接的情况,由于裁剪幅面与成图幅面比较接近,因此仍然有部分边角没有被覆盖。如果用更大范围、更多单张,用这台无人机的180°全景的智能拍摄模式的21张来拼接,再裁剪,那么整体画质的均匀度将很统一,中心画质与成片的边缘画质非常接近。 |

|

|

21张全景拍摄再裁剪全景拼接“增大”照片分辨率 上面这张照片经过全景拼接,将单张的2030万像素(5568×3648)变成了5530万像素(9255×5976,因裁剪范围而异)。 全景拼接可以改变透视感 3张竖拍布局的单张照片,经过全景拼接选取一定的投影模式后,呈现出原片没有的“近大远小”的透视感。 |

|

|

3张前期拍摄的原片,御2的“竖拍”智能全景拍摄模式 |

|

|

全景拼接后,呈现出原片没有的“近大远小”的透视感全景接片的问题 全景接片在一些方面还是会比较麻烦,比如天空拼接的曝光差异,无法直接凭肉眼构图,需要曝光合成时前后期工作量成倍增加,等等。正因为这些麻烦,所以才会有追求更好器材的想法。 虽然麻烦,但是在器材的性能受限时,这项前后期技术,能在某些条件下增强画质并弥补设备的不足,这也是毫无疑问、并值得掌握的。 |

|

当然能。试举一例,最简单最容易理解的: 铁手功,200mm,1/30秒不糊,可以弥补机身/镜头不带防抖的不足。 这是不是完美的“技术弥补设备不足”的案例? |

|

索尼a7+索尼50mm f1.8 熟悉器材的朋友知道,这个组合对焦甚至不如胶片机,但是这并不影响拍静物啊。 以下照片都是我花了一个上午的时间在正定古城拍的。 多花一点耐心,慢慢拍,对不上焦就慢慢对,虽远称不上佳作,但认真和敷衍还是能辨别得出来的。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

最近回答这个问题的时候做的一个研究: 结论是从干活的角度来看,因为半导体技术并未跨越式发展以及厂商的成本限制,距今10年左右的机身还是有战斗力的。进步更多的是使用体验上的东西。比如过去眼睛识别对焦要按住FN进行单次对焦,今天都是自动追踪,还更智能的会判断次级优先级去对准人头。 而再往前推到二十年的时候,恰逢数码单反刚起步时期,虽然能给的都给了。但无论从输出尺寸,还是连拍缓存之类的可靠性来看。都很难再符合今天商用的标准。显得有些过于落后。过去旗舰鸡都只有十几张缓存,今天CFE高速卡基本是标配了。(富士大部分机身这方面还是复古的。)这种情况下,别人按着快门还在捕捉对象的移动。而老机器就只能卡死等写完才能继续。(其实现在一些非旗舰类的速度机也还是会这样。) 当然,如果需求是拍摄工牌照或者身份证照片,还是绰绰有余的(手机都说不定可以)。佳能甚至还主动推出一些超级过时又低端的机身来满足这类市场,比如EOS R100之类。 所以设备是否真的有不足,看的是需求。 然后就是速度以外的东西,通常在静态摄影领域,办法还是挺多的。 镜头不够广可以手持上下左右按了回去接片光比太大可以正负EV连拍包围曝光回去合成噪点太多可以连拍序列回去堆栈信噪比足够高的时候甚至可以放大裁切景深太浅也可以用焦点包围回去合成 如果你的机身本身没有这些机内合成的功能,那么还会有额外的设备成本--电脑性能。或者说起码还需要一台电脑来做这些。就像我最近总打趣的某些浑水摸鱼号称自己有摇摇乐的厂商,看似是解决了人有我无的问题,但实际还是给用户增加使用和预算成本。你甚至都不能用ACR/LR去解他们的“连拍打组”。光有电脑还不够,还要用官方软件合成才能看到结果是怎样的。 当然,结果也可能是忙活了半天发现合成出来的是一坨: |

|

|

DP对于GFX100S摇摇乐功能的点评 所以部分厂家到底是出于什么目的搭载一些人有我无的功能? 于是可以看到一条路行不通以后,聪明的佳能就另辟途经来解决部分问题--AI。 |

|

|

EOS R1 机内神经网络降噪 |

|

|

EOS R1高感原片 效果显而易见。 该功能的研发初衷: 为电脑不在身边的摄影师提供降噪出片的可用度(基本跟ACR内置的差不太多)解决了摇摇乐本身是个慢门的问题将算力挤占安排到了闲时 作为初代功能希望未来能够改善的部分: 提供更高的降噪力度(弱于ACR以外的AI降噪)扩图和降噪只能二选一希望能增加缩图功能有更多低阶机身可以通过固件更新到这一福利 |

|

“设备决定下限,技术决定上限。” 摄影圈里的金句,说到底就是在探讨:技术真的可以弥补设备的不足吗? 我的回答是:可以,但有界限。 别想着技术能拯救一切,也别以为器材决定一切。 首先,技术的确能救场,但不是万能药。 一个技术熟练的摄影师确实能用技巧弥补设备的短板。比如弱光环境下,用三脚架稳住、低ISO减噪点、长曝光提升细节,这些小妙招让入门设备也能拍出专业感。但你能靠这些手段挑战高ISO下的噪点问题吗?镜头的光学素质、相机传感器的动态范围——这些设备硬件层面的限制,是你技术再高也难以突破的天花板。 举个极端的例子:给你一部功能有限的卡片机,去拍星空银河,你能用技术解决没有足够宽的光圈或者高感性能吗?恐怕再多的技巧也很难救回来。 其次,设备是下限,但创意和审美是核心 很多人陷入误区,认为拍不好就是设备不够好。但大佬们用手机都能拍出震撼大片,核心原因在于:他们懂得如何观察光线、控制构图、捕捉情绪。这些技能设备教不了你。 审美和技术最大的作用是让你更聪明地使用手中的设备。 例如,哪怕是一台入门级相机,熟悉的摄影师也能通过构图避免镜头畸变,利用光线掩盖噪点问题,从而放大设备的潜力。 当然,技术再强,也得承认设备更新会带来质的飞跃。从胶片到数码,从早期数码到现在的全画幅甚至中画幅,无一不是摄影革命。这些硬件进步带来了动态范围更大、感光度更高、色彩表现更细腻的照片,直接改变了摄影师的创作边界。 举个例子,现代大光圈镜头带来的背景虚化,几乎无法靠技术在小光圈镜头中还原。这就是硬件的价值:让你从“如何解决问题”中解脱出来,把注意力集中到“如何创造艺术”上。 技术和设备并不是敌对关系,而是相辅相成的。 如果你手里是一台优秀设备,那技术会让它的潜力最大化;如果设备有短板,那技术能帮你填补一些差距。 但记住,别盲目追求器材的顶配。在你还没学会如何正确运用设备之前,花再多的钱升级设备,效果也有限。 先提高审美,再提升技术,最后根据需求合理投资设备。 这才是摄影进阶的正确顺序。 技术确实可以弥补设备不足,但别忘了它的界限。 设备决定你的下限,但审美和技术决定了你的上限。如果你想追求更高的摄影境界,别光想着买更贵的设备,先学会用手头的器材,真正理解摄影的光影语言。 然后,慢慢升级你的装备。 摄影最终拼的,永远是你如何观察世界的能力。 |

|

当然可以! 今年春节带着家人去山西自驾游。 到达应县木塔时已经是下午4点多,太阳开始西垂。 在园区门口,我12岁的儿子用他价值800元的小米手表4拍了下面这张照片。 千年木塔成为剪影, 太阳如同佛光在后面映衬, 一种神圣感油然而生! |

|

|

|

|

在设备没有代差时,人的技术最重要。 当人的技术没有代差时,设备的好坏就很重要了。 比如电影摄影领域,单论成像质量,16mm比8mm厉害,35mm比16mm厉害,65mm比35mm厉害,摄影师水平改变不了这个技术代差。你给(当代最伟大的电影摄影师之一)罗杰·狄金斯一个8mm 摄影机,有些镜头他也拍不出来…… 但是狄金斯用阿莱535B(上一代顶级35mm 胶片摄影机)拍电影,大多数摄影指导就算有台阿莱65(当下最厉害的数字摄影机)都得跪…… |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 明星艺术 最新文章 |

| 入坑了,出不来了,有没有人再推荐点你会主 |

| 哪一句相声台词让你难忘? |

| 如何评价希特勒的绘画水平? |

| 你能用徒手画出一个多么有趣的马? |

| 你认为央视春晚历史上的最佳小品是哪个? |

| 如何评价苑琼丹? |

| 喜剧之王赵本山资产十辈子花不完,徒弟们整 |

| 敢不敢留下一张自拍照让人打分? |

| 曹云金巡演票价这么低,主办方能赚到钱吗? |

| 为什么现在的建筑不盖成古代那样了? |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

|

|

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |