| |

|

| 阅读网 -> 历史人文 -> 你见过最有意思的非遗是什么? -> 正文阅读 |

|

|

[历史人文]你见过最有意思的非遗是什么? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

过去几年,我走访了很多地方,领略了浩瀚的非物质文化遗产。也很想听听大家的故事,哪一种非遗最让你觉得独具匠心、妙趣横生?是古老的戏曲唱腔,还是精湛的手工… |

|

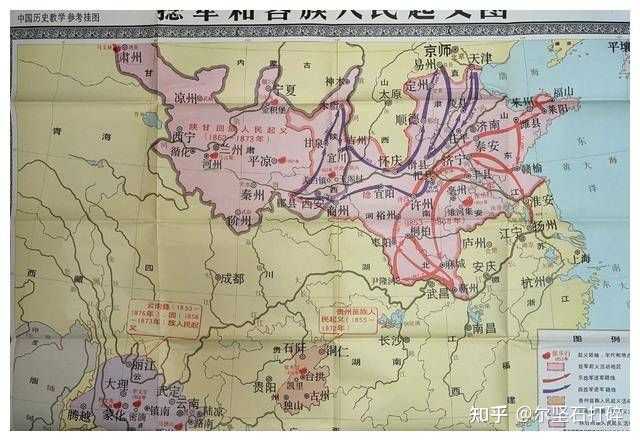

捻军歌谣。 笔者没有想过,农民起义的歌谣也会成为非物质文化遗产。 所谓捻,最初指的是清中叶以后黄淮平原的游民,因为社会秩序混乱,一些地方宗族为了自保也演变成捻,最终出现无数支民间武装。 清廷称之为捻匪。 1853年太平军占领南京,捻军大受鼓舞。 1855年黄河决口,许多灾民沦为捻军,各部在清廷统治薄弱的三县交界的雉河集(今涡阳县)会盟,建立「大汉国」,确定了五旗军制。 捻军最出名的一场战役是1865年曹州高楼寨大捷,清军统帅僧格林沁,也就是曾经在大沽口硬刚英法联军的那位,被16岁捻童张皮绠击毙。 |

|

|

咸同年间捻军和各族起义图 - 站在清政府和某些士绅的角度,捻军是野蛮、粗鄙的匪类。 然而,捻军敢于对抗清政府的高压统治,又体现出一定的血性。 从某种程度上说,捻军运动也属于近代反清浪潮的先行者。 正因为其兼具多重色彩,捻军歌谣也颇具特色。 既体现了地方文化,也体现了阶层属性,还有特殊的时代背景。 这是捻军歌谣能成为非物质文化遗产的原因。 - 比如: 方言文化: 「越有越会算,八斗要一石;老冤张张嘴,日子主叫你衙门看。」(注:「日子主」为淮北方言,指富人) 又: 「孙葵心,性子急,一心想上柳沟集,上先吃的飞箩面,末后吃的水牛皮。」(注:「上先」为淮北方言,为「最初」的意思) 阶层属性: 「俺们都是捻子兵,杀富济贫不留情。」 「穷爷们跟捻走,打倒老财分田亩。」 「穷人没有噙口的钱,财主的元宝睡倒看。」 反清属性: 「骑上大马杀清妖。」 「捻军人马下淮南,五旗盖地又遮天;气吞长虹声威大,不杀清妖心不甘。」 「大反十八年,家家户户烧纸钱。虽说没能成了事,总闹得清廷安不了天。」 丰富的情感与修辞: 「兔子跑成路,黄蒿长成树。野鸡满天飞,一庄一盘磨。」 对首领的歌颂: 「张乐行,真正能,带领捻军打清军。」 「想老乐,盼老乐,老乐来了有吃喝。」 |

|

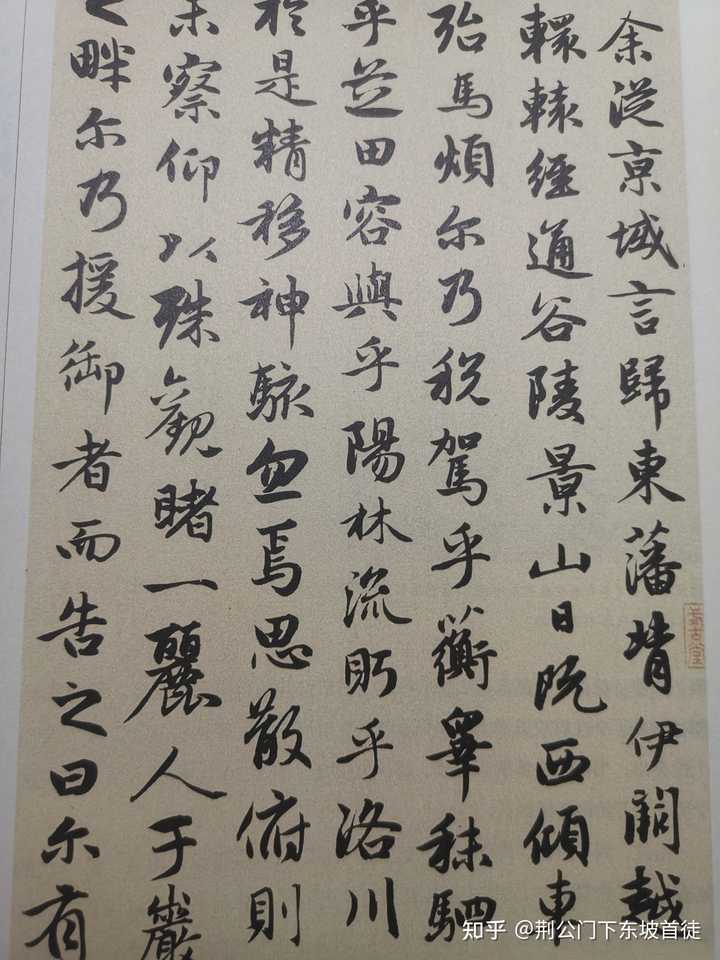

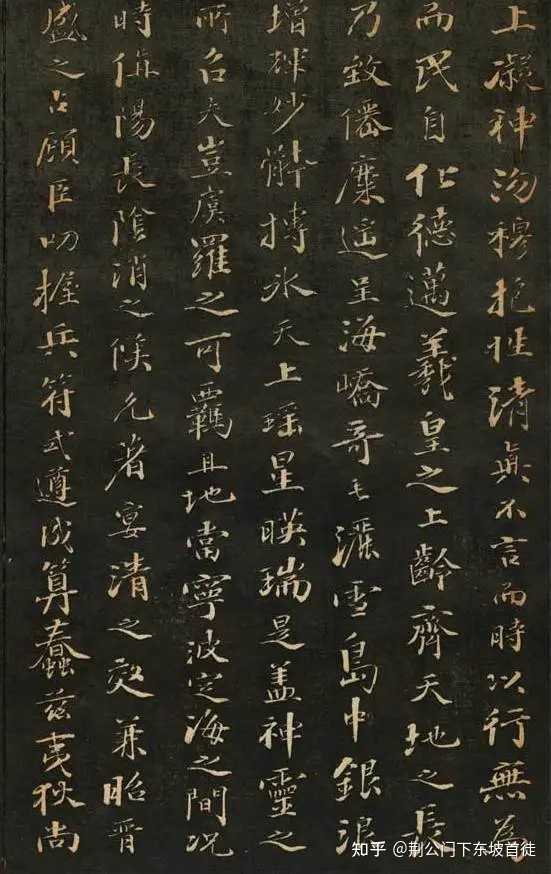

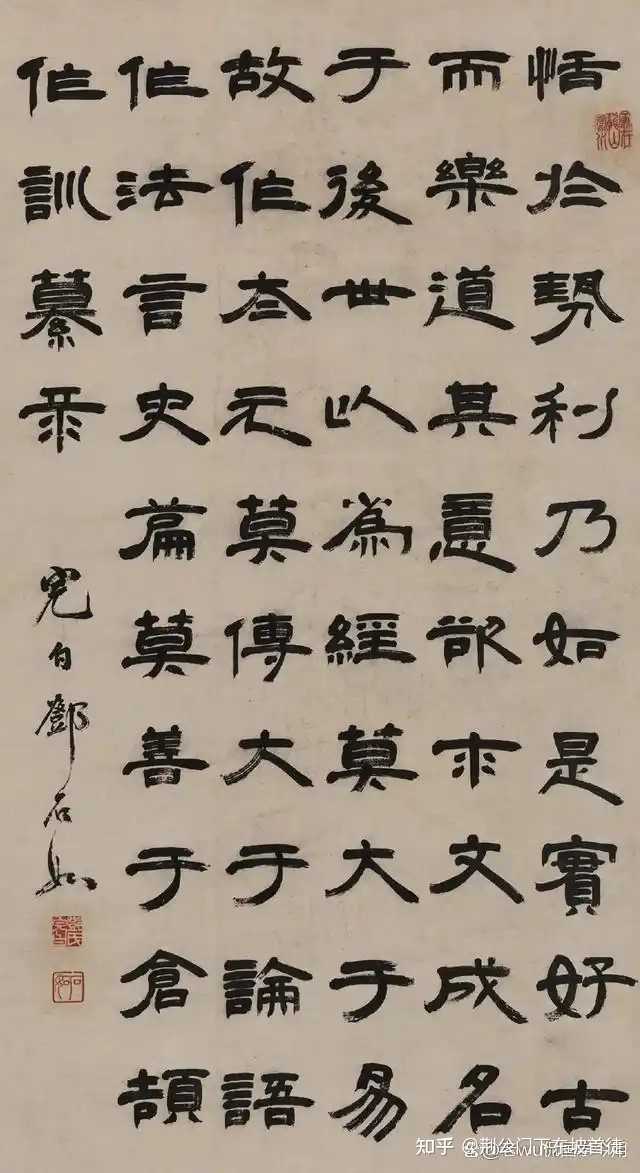

书法。 早在2009年,书法就被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产。 书法既然是人类的遗产,那她“遗产”下来的到底是什么呢?是那些每隔好几年才让看一次的真迹?是某种文化基因?还是某审美意趣?亦或是别的什么? 书法是汉字的载体?还是汉字是书法的载体?书法靠汉字延续?还是汉字靠书法传承?甚至,书法到底算不算一种绘画的技法? 这些问题,我想,没有接触过汉学的外国人应该是不会问的。毕竟书法即使存在于某些外国文字里,也只是作为美术装饰: |

|

|

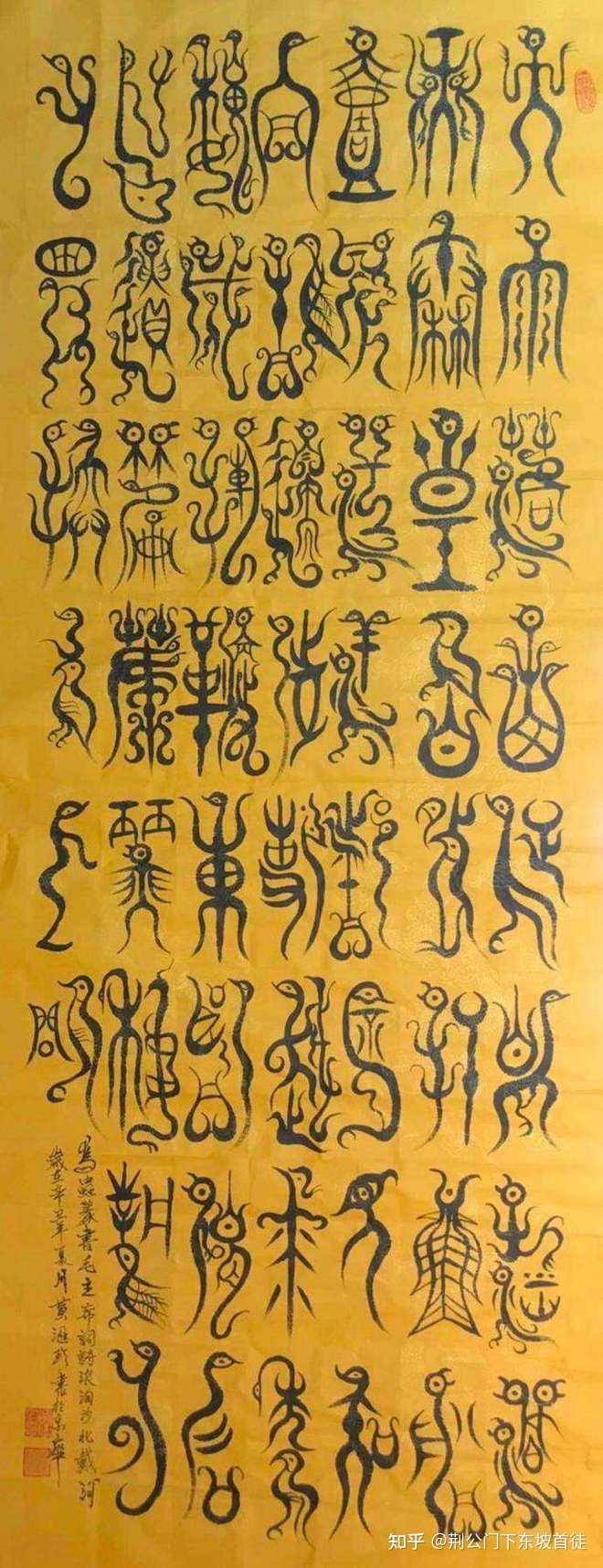

上图为阿拉伯文书法,就是一种装饰。 我国也有类似的文字装饰: |

|

|

我们没有人把上面这种装饰美术装饰叫书法,因此它不在我们下文讨论之列。 现在,我们就从一幅字谈起: PS:全文图示有的为网上找的临摹作品照片,您看个意思就行 |

|

|

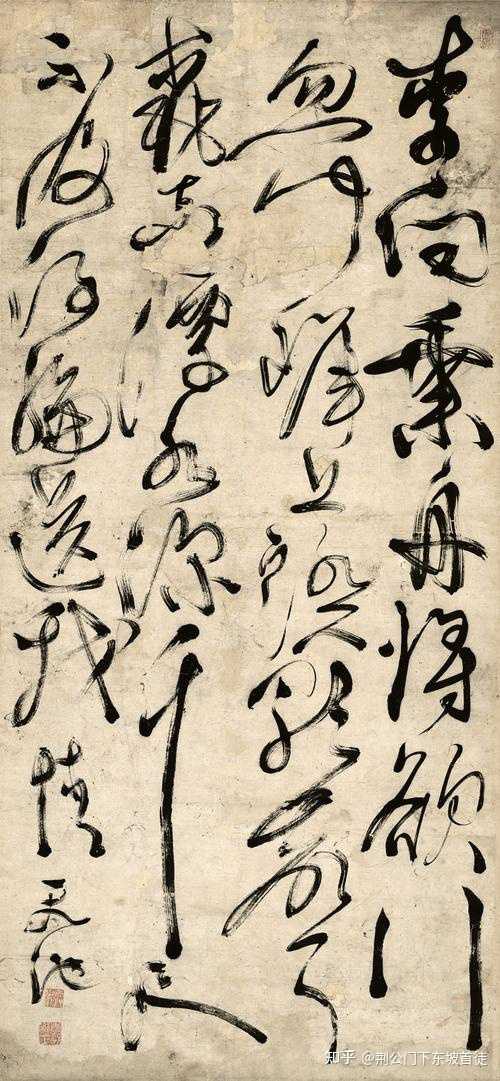

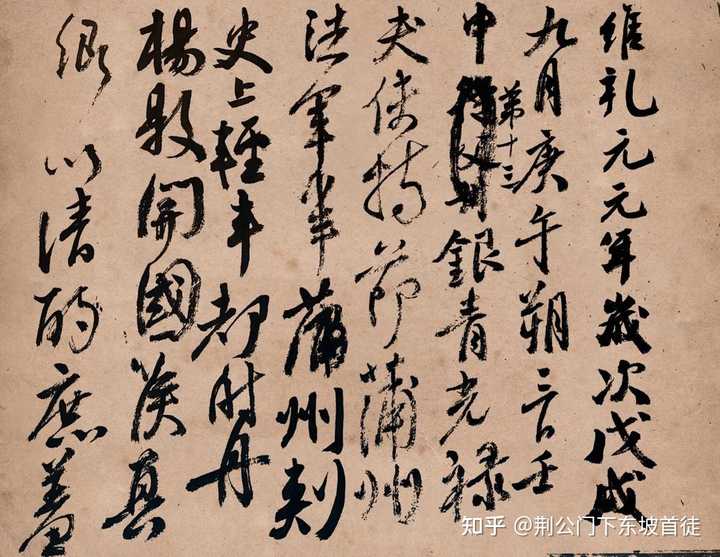

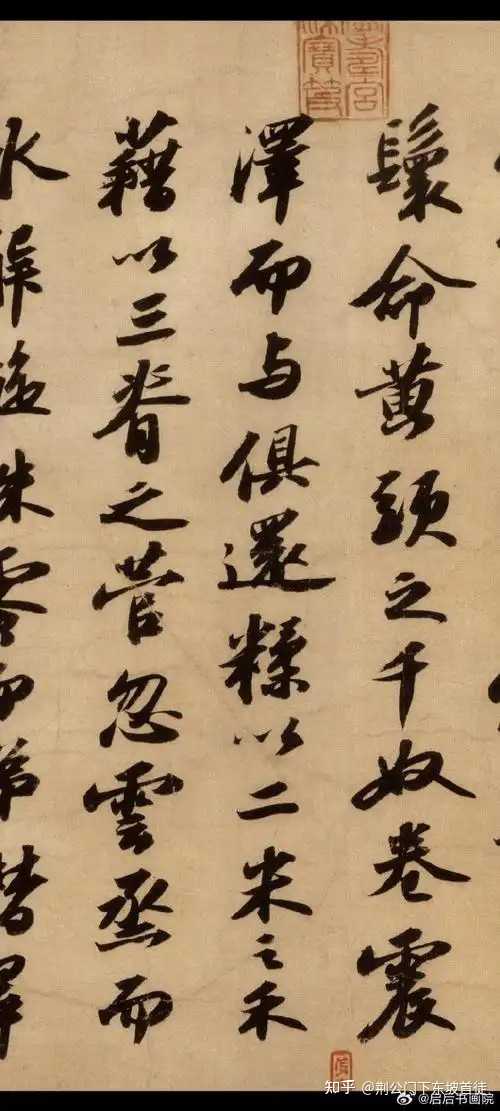

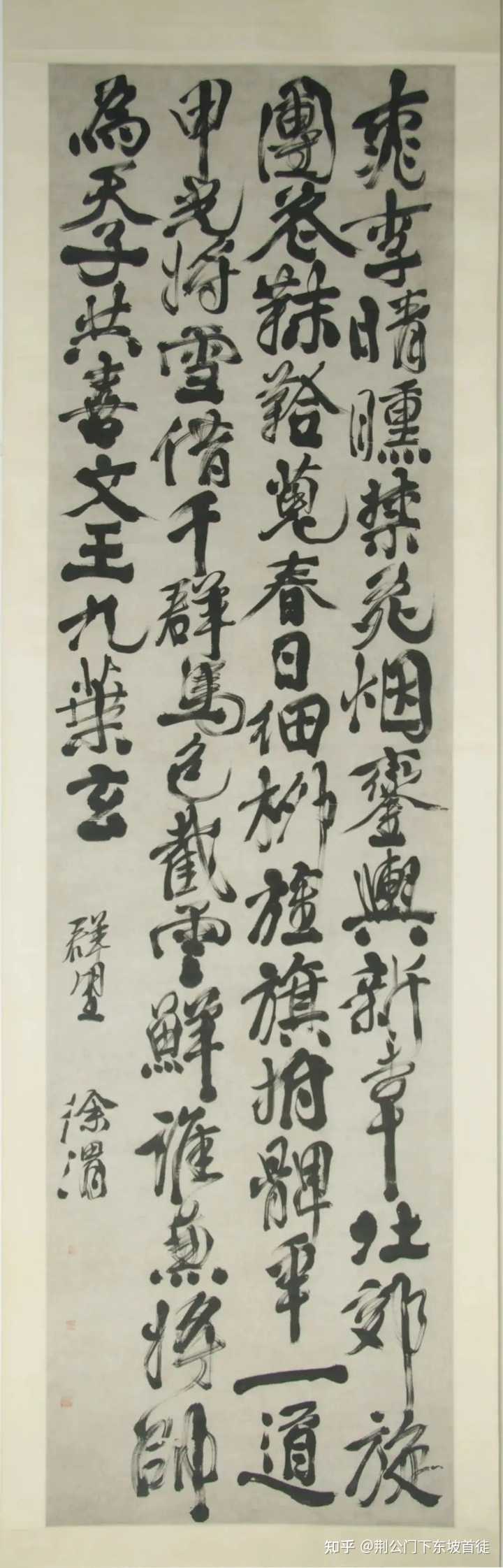

我们先不管这幅字写的好不好,就问一个问题:这幅字写的是什么? 如果您经常读帖,了解草书的省笔、连笔习惯,那您一定知道这幅字写的是什么。可是,如果您很少接触草书作品,大概率您会看的一头雾水,除了个别字认得,其他字就是大眼瞪小眼了。 其实这是徐渭草书《李白诗赠汪伦》,就是我们小时候都背过的: 李白乘舟将欲行, 忽闻岸上踏歌声。 桃花潭水深千尺, 不及汪伦送我情。 您要是仔细辨认出前面的“李白乘舟将欲~”或许能猜到全文是啥。 于是我们发现:书法未必是实用的。 我都认不出来写的是什么,这玩意儿实用性肯定要大打折扣不是么? 既然书法不实用,那么似乎她就是为了艺术而称为艺术。 浪漫主义诗人戈蒂耶在他的长诗《阿贝杜斯》的序言中宣称:“一件东西一成了有用的东西,它立刻成为不美的东西。它进入了实际生活,它从诗变成了散文,从自由变成了奴隶。”这就是为了艺术而艺术的论断之一种。 书法是这样吗? 显然不是。 但似乎又是。 说书法不是为了艺术而艺术,是因为书法有明确的实用性目的:就是为了传递信息的。至少在魏晋之前,包括草书在内的一切书体,都是需要别人看得懂,而且尽快看得懂。 我们甚至可以说:魏晋之前的书法,演变的是字体,即我们现在经常去说的篆书、隶书、楷书……而魏晋之后演变的是流派,即我们现在经常去说的颜真卿、赵孟頫、孙过庭……而魏晋是巨变的开始。这个书法的巨变,用书家的话说: 晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意、元明尚态 说人话就是:魏晋书法看的是风度,唐代书法看的是法度、宋代书法追求自我、元明书法注重形态。 改一下王国维的话就是:一代有一代之书法 结合上面说的韵、法、意、态,我们就发现,这是一个书法从需要大家看得懂到不需要大家看得懂的过程。也可以理解为书法开始抽象为艺术的过程。 于是我们发现,最让老百姓能接受的是魏晋书法,例如王羲之、王献之,因为这个时候在乎的是“韵”。 什么是“韵”,韵就是味道。 任何可以品味的味道,是建立在某种规则之上的,我们把规则称为法度。 一个很简单的道理:当回锅肉去掉豆瓣酱、当豆汁儿没了咸菜和焦圈、当西湖醋鱼不在西湖边的酒店上、当蘸酱菜儿没了大酱……这时候,本地人会说,这菜没了灵魂。这灵魂就是味道,就是韵。 如果这时候来了个从没吃过也没听过上述食物的朋友,他没准儿觉得这样也能吃呢。 味道是在一定的规则之上才能品评的。这就是为什么当埃文凯尔来到中国的时候,一大堆网友疯狂告诉他:豆腐脑一定得吃甜的\咸的。因为没了提前预知的规则,埃文凯尔很容易就会以为豆腐脑没准儿就是豆汁儿呢。 这时,聪明的读者会发现一个矛盾:王羲之那个年代讲究的是书法的“韵”,而书法的“法度”要等到唐代才被重视。既然你说了韵要建立在法度之上,难道王羲之在法度不完善的魏晋时代不是“书圣”吗? 您说的太对了! 王羲之成为“书圣”,恰恰就是在唐代。 东晋时候,被称为“书圣”的人,是三国时期的皇象和胡昭。而王羲之“书圣”的位置,是唐太宗亲手捧上去的。而皇象和胡昭作为法度不完善时代的“书圣”,没经得住时间的考验,已经淡漠在历史的长河里了。 王羲之能在唐太宗之后依然稳居“书圣”,足矣见唐太宗只是“书圣”的封禅者,王羲之自己也有足够的能力担当这一角色,他的韵,经得起法度的检验。 而太宗时期,正是书法的侧重从韵味开始向法度倾斜。我们对比一下钟繇、王羲之、唐太宗、欧阳询的字就能看出来: |

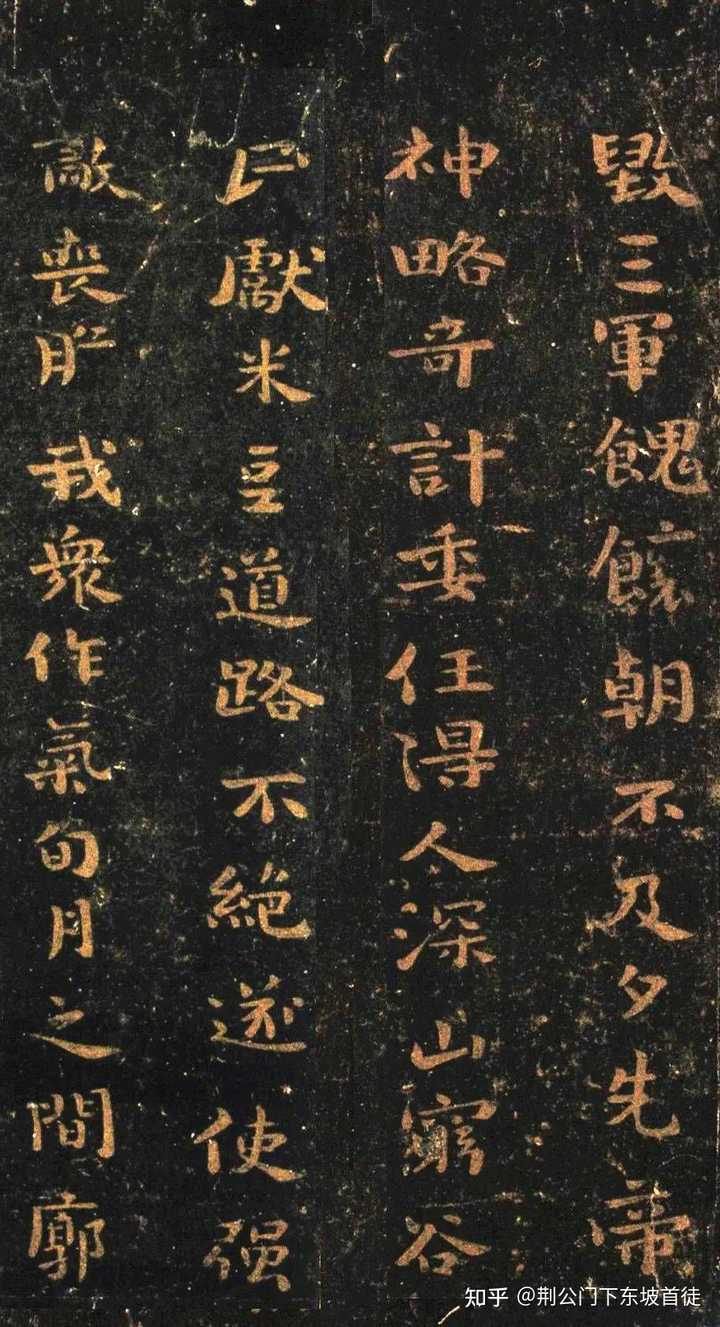

|

|

上图钟繇 |

|

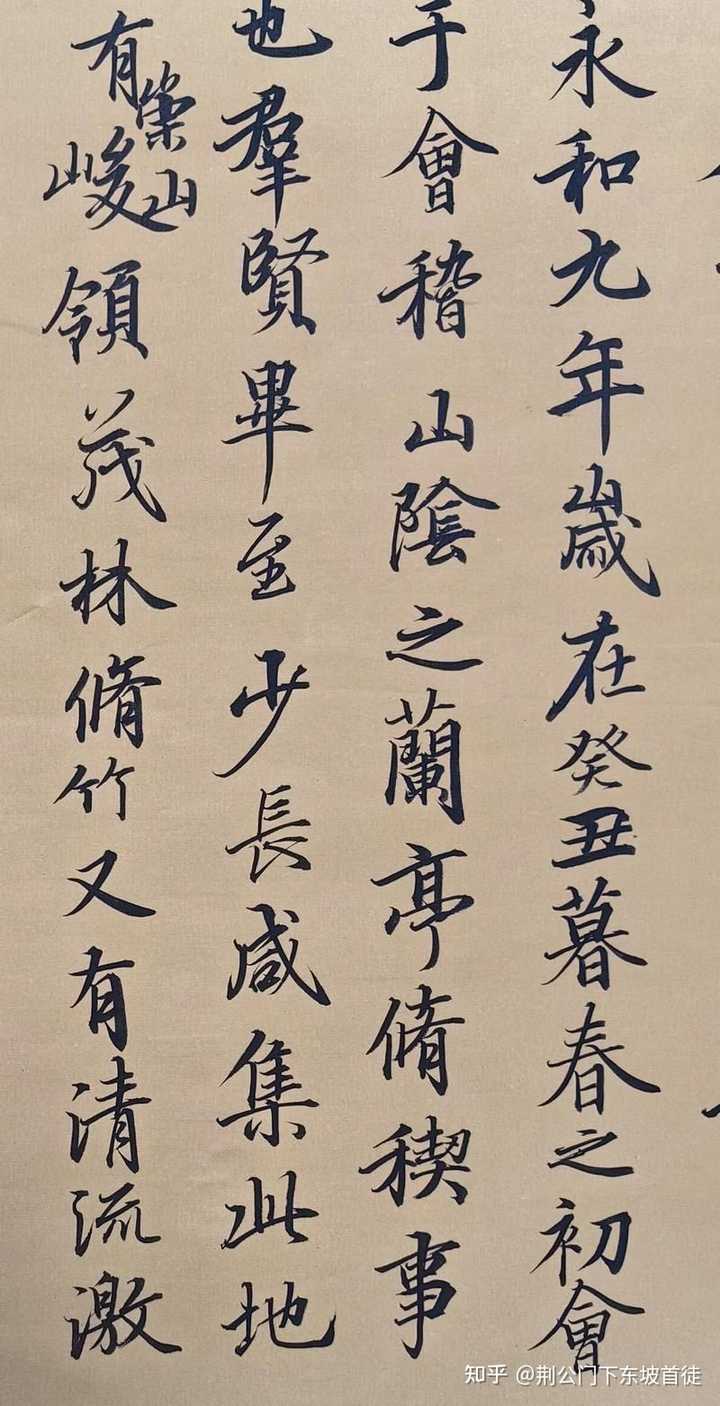

|

上图王羲之 |

|

|

上图李世民 |

|

|

上图欧阳询 很直观的,我们发现:王羲之和李世民的字比较洒脱,带点随意,字形大小并没有刻意追求一致;钟繇和欧阳询的字相对严肃,且字形大小很一致。这时候有朋友会提醒我:你选的钟繇的帖有问题。那我们再看个钟繇的行草: |

|

|

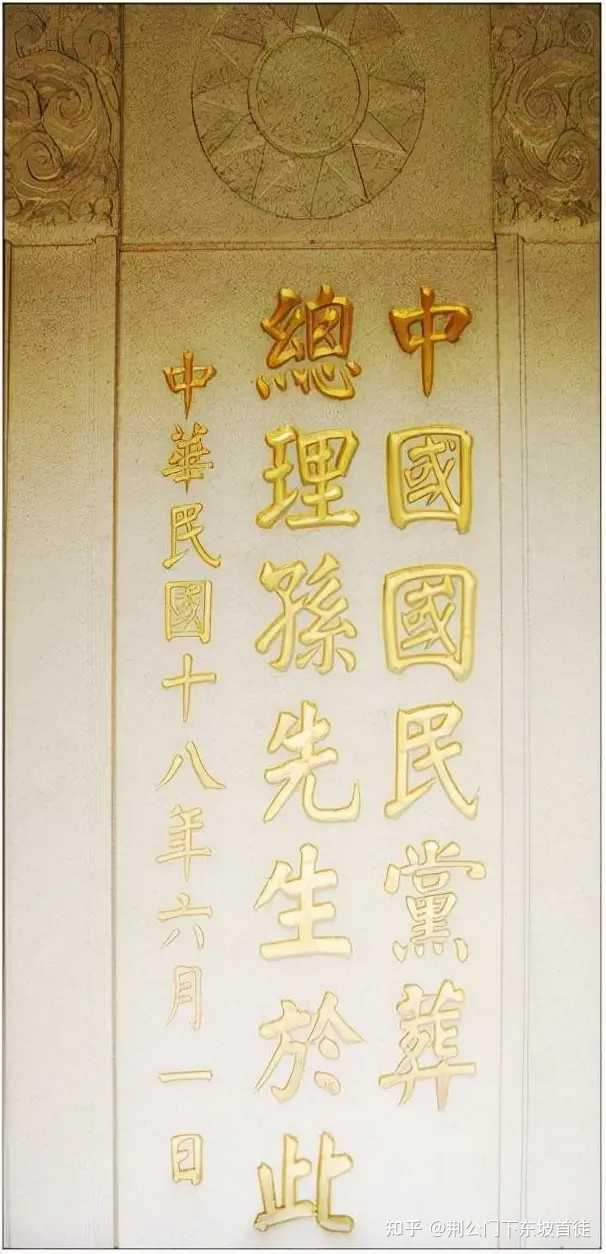

您看,即使是行草书,钟繇的也相对齐整,大小较为一致。 于是我们得到一个不严谨的论点:钟繇、欧阳询的书法侧重于“法度”;王羲之、李世民的书法更看重韵味。 这就是典型的“馆子菜”和“家常菜”的区别。例如馆子里做的炒肉丝一般都要稍微油炸一下,便于定型和锁水(只是过一下油,非炸干炸脆)。而家常菜很少有人这么做,因为麻烦。 书法就跟炒菜、下围棋一样,终究需要有个法度吧。您固然可以捧吴清源的第一招下在天元,但是把第一步扔在只有两口气的死角上,那就连战鹰都会夸您一句抽象。 书法在经历了魏晋自觉以后,开始由唐人严谨了法度。 所以我们看到颜真卿、柳公权的字,一个一个法度严谨、正大光明。这就是规则。这种严谨的法度,尤其适合写大字,例如谭延闿写的碑文,就是颜体: |

|

|

这么庄重的碑文要是换成狂草或者瘦金体,那简直就没眼看了,只有法度严谨才压得住场面。 您看,书法的实用性可见一斑。 可是,原则都是用来被例外的。书法也一样。因此,颜真卿最封神的作品并不是他法度庄严的楷书,而是他悲愤之中不顾法度写下的行书: |

|

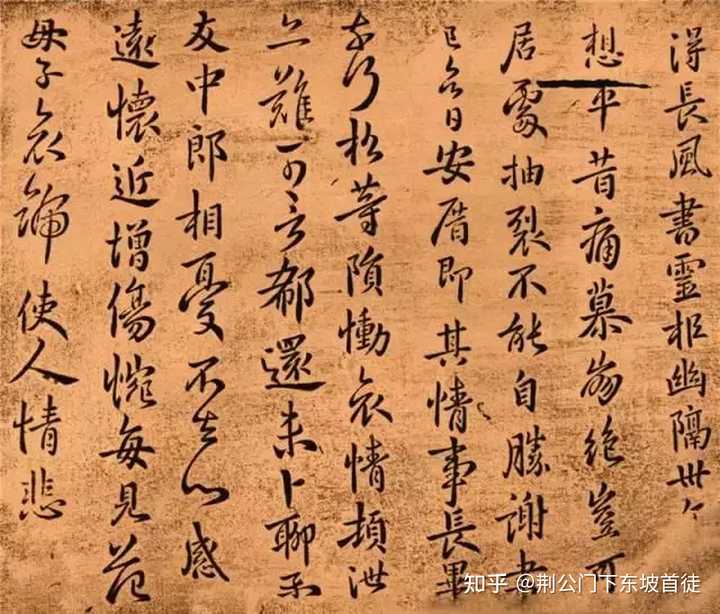

|

这幅作品,就没有了端庄肃穆,结字大的大小的小、浓的浓淡的淡,甚至有一整行都是枯笔写的。 但不能说这副字就没了法度,每个字还是有结构和连接在的。只是此时颜真卿的情绪已经把法度置之度外了,剩下那一点属于日常练习的习惯。 可见,唐代书法家也有自己的真性情,只是带着枷锁起舞,不得不压抑住了。除非有什么事把这枷锁打破。 枷锁总要破的。 宋人就不在乎法度了,而是意。 “意”和“韵”有什么区别? 如果说王羲之的书法和欧阳询书法的区别就像“家常菜”做法和“馆子菜”做法,那么王羲之和苏轼书法的区别就像邻居妈妈烧的菜和自家妈妈烧的菜。意,要让人一眼得知是谁写的。 我们看到下面几个宋人写的字,差不多就知道是谁的“意”,就算您不熟悉他们几个的风格,起码也能看出来,这几幅字风格大相径庭: |

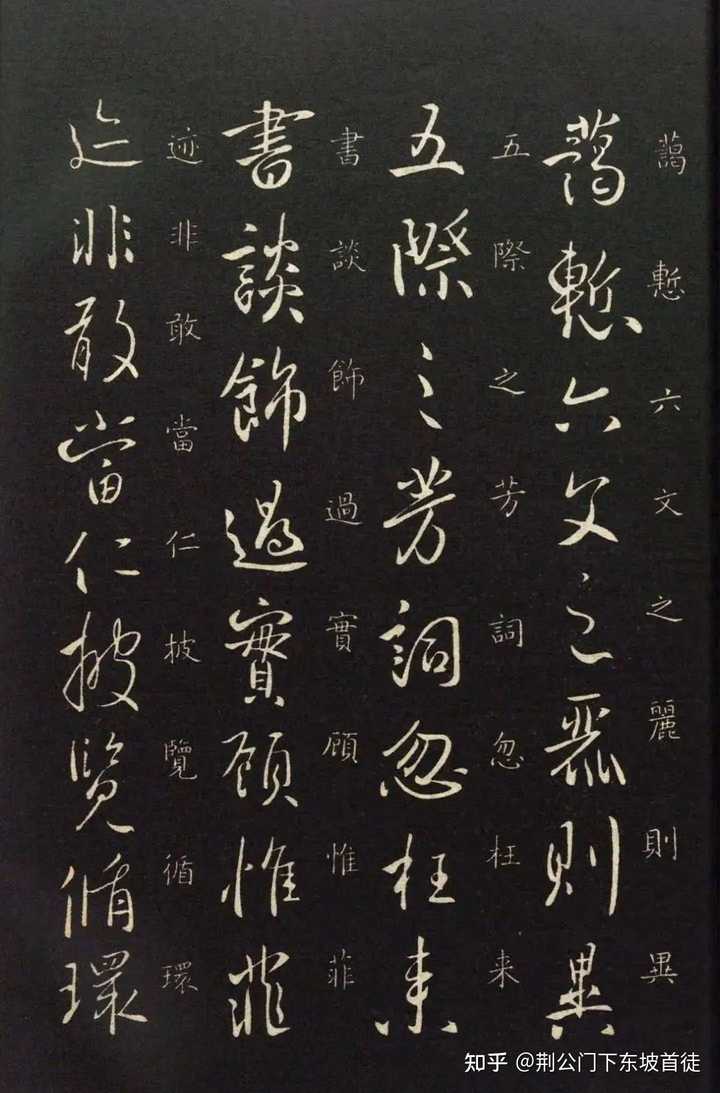

|

|

上图用笔如刷子,这是米芾 |

|

|

上图用笔如辐射,这是黄庭坚 |

|

|

上图每个字都是扁的,这是苏轼 显然,到了宋朝,书法开始追求“辨识度”了,需要有个性。至于韵、法度可以往后稍稍,先个性了再说。 刚才看了颜真卿的两种字我们就发现,越是在意法度,越难展现个性;越是肆意挥发,对法度的逾矩就越明显。这就是为什么很少有人练宋人的楷书,因为宋人不爱写楷书,楷书对法度有天然的遵循,这不便于展现性格。宋人爱写的是行书。 那么法度和个性到底要哪个呢? 元人赵孟頫给出了答案: |

|

|

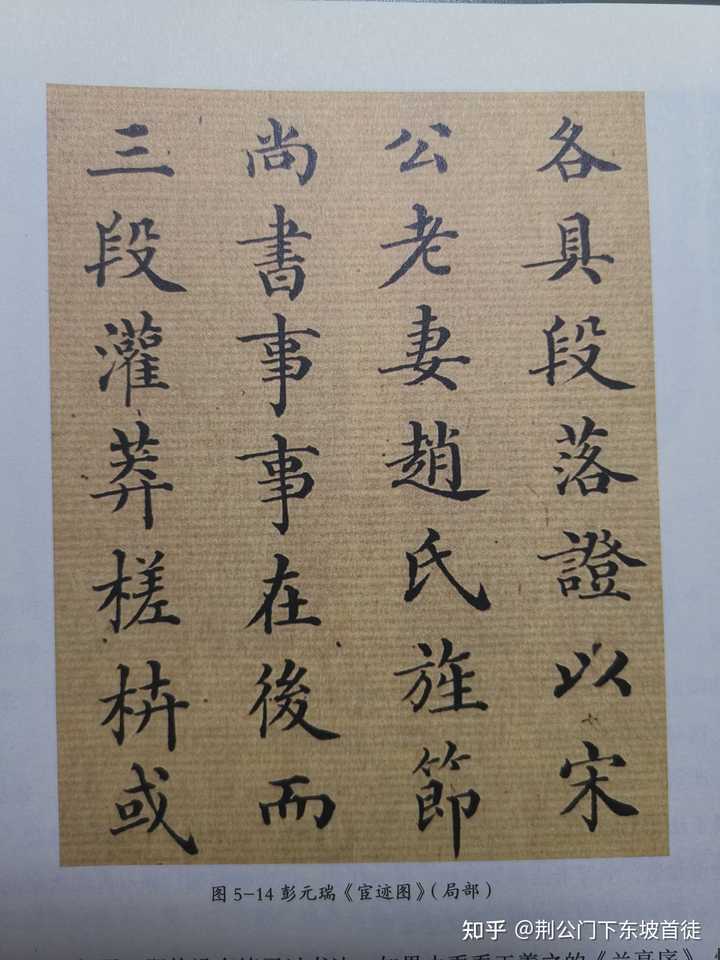

还是要法度吧。有了法度,再谈个性。 赵孟頫的字,又回到了大小差不多、浓淡差不多。 短暂的元朝结束以后,明朝来了,我们不是在一开头就看了徐渭的草书么,我们再看看他的没这么草的: |

|

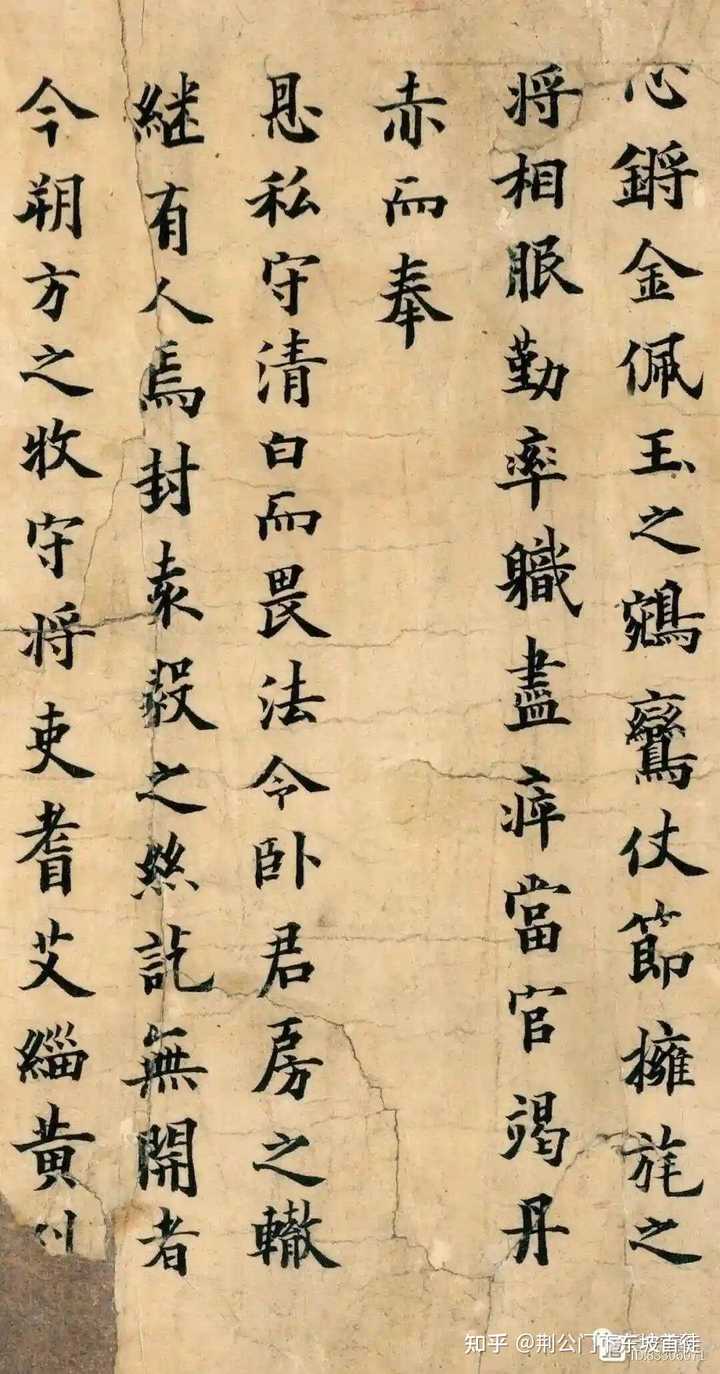

|

很明显,明代人选择了个性。 但是要注意:千万不要理解为个性可以摆脱法度而存在,那就成了胡写乱画了。徐渭早期小楷法度是非常严谨的: |

|

|

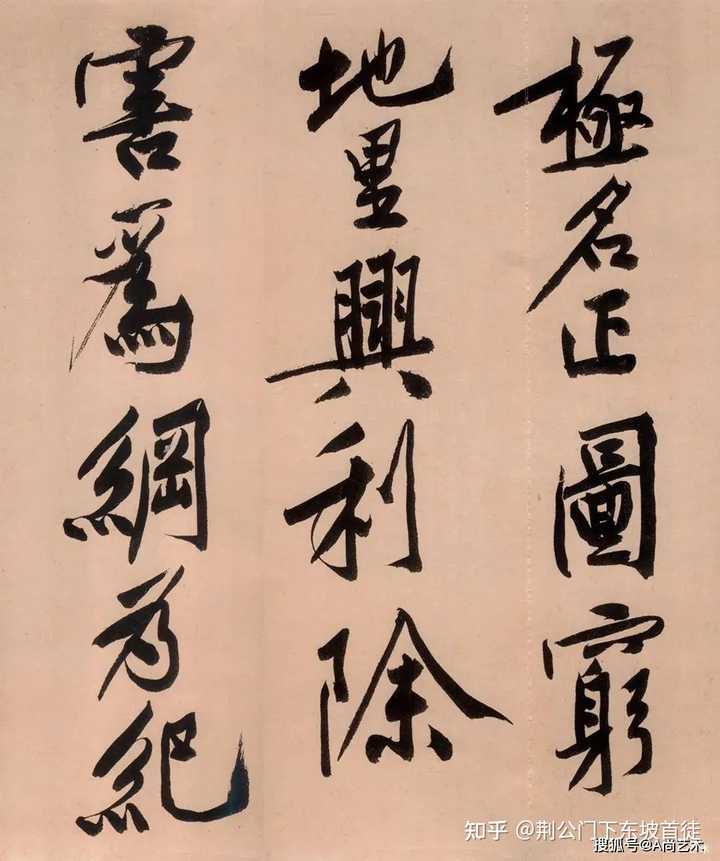

还是那句话:性格是建立在法度之上的,而不是凌空架构出来的。 不仅仅徐渭,黄道周、张瑞图、倪元璐等明代书法家,都在张扬个性。 以上所有内容,我都没提清朝。 按照规律,您觉得清朝书法在乎什么呢? 对了,又回到法度了。 而且清朝流行的法度甚至不是唐朝的法度 直接回到金石碑刻了。例如邓石如写的字,就像是刀片刮出来的一样: |

|

|

当然,我这里没有举例邓石如的其他书体。 这时候我们粗略的通观一下我国的书法源流,她是从自觉之后,在法度和性格之间交替进行的。 法度能保证书法的底线,即她是美的,不是丑的;性格能保证书法的上限,即她是艺术的,不是仅实用的。 我们看一下没有性格,纯讲法度的作品: |

|

|

这玩意儿是不是像极了电脑字体。这就是著名的馆阁体。只有法度,毫无个性。因此没有艺术性,只有实用价值,即:让阅读的人轻松辨认写的是什么。 我们再看一个只有个性,完全没法度的: |

|

|

这时候我们发现,书法和汉字的关系那么微妙。当法度抹杀了个性的时候,汉字可以脱离书法而存在,但不再有任何艺术价值;当完全个性没有任何法度的时候,汉字不但没有艺术价值,连实用性都没了。 这似乎就是古人的人生:一生都在法度和个性的平衡之下探寻着自己到底是谁。走了极端就容易崩盘,尤其是只在乎个性的时候。 现在人好像也能这么看。比如性别,严格遵守法度而忽略个性,那么男性和女性除了用来区别卫生间和大澡堂子,真的没啥用处了;可是不在乎法度,搞出来97种性别,那就乱了套了。只是开个玩笑。 书法作为一种文化遗产,她可以告诉我们的当然很多,但是至少有个道理就是:掌握好法度和个性的尺度,才能找到自己。 这让我想到了李白的诗。 如果我问您李白写的最好的作品体裁是什么? 这几乎是没有争论的:绝句 李白绝句93首,公认冠绝古今。别问我谁公认的,反正就公认了。 绝句的特点是什么:不要求对仗,不要求完整,也不要求严密。除了平仄不能乱来,其他都可以。 李白是什么性格? 李白的性格是写的律诗《夜泊牛渚怀古》没有一联是对仗的。这要是给到某些读诗先看格律的朋友,当即就得扔出去。李白的七律《登金陵凤凰台》也是怎么看都不像律诗。所以他流传至今的七律就8首。五律则因为他有时候(尤其是早期)还愿意遵守法度,所以流传下来百余首。 爱写绝句,极擅乐府,李白这自由散漫的个性,就让他的字是下面这个样子: |

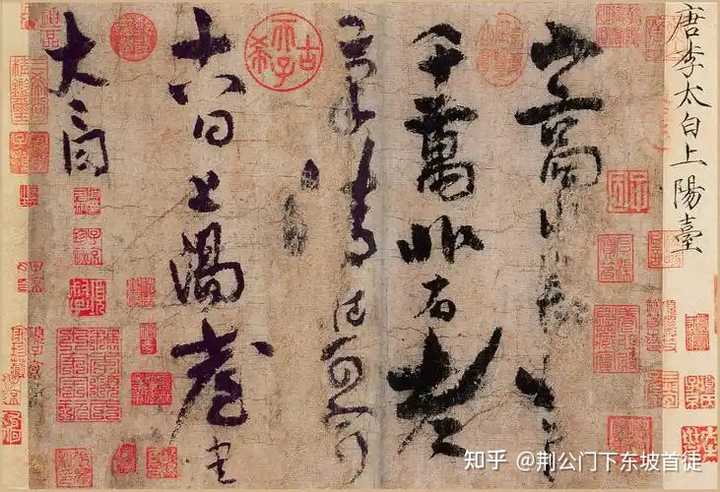

|

|

在法度严谨的唐代,这算是比较出格的那一类了。但依然能看出李白的字是有法度的,正如他的律诗,再不像律诗的,还是能看出来人家写的确实是律诗。 您看,在法度和个性之间,李白偏向了个性,但是并不极端。 我想可以做结了: 书法作为最让我感兴趣的非物质文化遗产,她遗留给我的,不仅仅是恢宏庞杂的书法作品,还有中国人的人生内涵。 我的基因里镌刻着法度和个性之间的平衡,从生活、工作乃至兴趣爱好,无不如此。 这才是让我能感受到自己是非遗继承人的内核:我和祖先一脉相承。 虽然我没那么争气。 但我会努力的找到最好的自己。 |

|

我之前写过大漆: 大漆是从漆树上采集下来的汁液,又叫“生漆”。 采漆的时候要用一个小刀割开漆树皮,所以称为“割漆”。 割漆不是一般人能干的事,因为漆树全株有毒,腐蚀性极强,沾一点身上就要溃烂生疮,由于一生漆疮,很容易全身跟着蔓发肿胀,故起了个名字,为“发漆疮”。 寻常人没有谁不发漆疮的。身子弱或者体质敏感的人,夏天从漆树下过路都要中招。 我有个堂妹就是如此,家附近砍漆树,烧晒干了的漆树柴,她也会发漆疮。 我和几个弟弟强一点,但是只要挨漆树皮,也难逃一劫。 我小时候胆大包天,曾经爬到枯死的大漆树上捉蝉,结果发了一裤裆的漆疮,肿得像竹根一样,丁丁上像缠了几条发亮的大蚯蚓。我疼痒难耐,成天抓裤裆。 后来瞒不过了,大人让我揉碎了本地的宽韭菜,每天涂抹韭菜汁,才慢慢好起来。 漆疮消失,裤裆揭下来整张的死皮。 那是我唯一一次不因被大人打而主动发誓再也不要爬的树。 发漆疮太吓人,只有皮糙肉厚,割漆“世家”的人,或者天赋异禀抗揍的人,才可以借助一些道具,稍稍敢跟漆树正面纠缠。 不过即便如此,他们也或多或少要发一下漆疮的,只是面积没那么大,反应没那么深罢了。 我们那里有几个割漆的老人,干干瘦瘦黑黑,身子如同包了漆。 他们有祖传的漆刀、漆筒,还有祖传的手艺,便能挨家挨户,满山野的找漆割。 我打小好奇,爱跟这些爷爷说话,看他们割漆。 老爷爷背着他的漆筒漆刀,两个物件使用得实在太年常日久了,上面包裹着厚厚一层生漆反复滴累而形成的黑釉,温润乌亮。 他们随身削制了一捆木条,找了葛藤,到了大漆树下面,就用葛藤绑木条,一二三四五五六七,依次绑上去,漆树上就有了可供上下的蜈蚣梯子。 老人踩着蜈蚣梯子,全靠双腿盘绕固定,将枯黑的身影箍在树上。双手腾出,专心割漆。 割漆的人都习惯穿一张油腻的麂子皮,这东西据说就可以防止漆毒的渗透,将伤害降到最低。有的人没有麂子皮,就用一种厚厚的油皮衣服或者胶纸代替,头上还要戴着斗笠。 割漆很有意思的,是个细致活。 我认真观察过,他们是在漆树皮上挖出一个倾斜的超级大的“丹凤眼”,任它流水。过了一段时间,就在丹凤眼的最下角,开一个夹子,利川、重庆有些地方的割漆人用小贝壳接漆,只有恩施人,就地取材,把用漆树叶卷成的小碗夹在丹凤眼的眼角,于是乳白色的生漆汩汩流淌。一会儿功夫,又变成黑褐色。 老人上午割漆,下午收漆。 依旧沿着蜈蚣梯子上树,把大竹筒做的漆筒抱到面前,取一碗漆,就用拇指撵着树叶一擀,再刮一刮,生漆遂点滴不漏,进了竹筒。 割漆老人的拇指,又黑又糙,长着溃烂千百遍以后的疮茧,肉刺一般。 我们用“百里千刀一斤漆”来形容他们的苦。 纯生漆很贵,量也少。为了更好的利用,会兑上桐油一起使用。 加了桐油的生漆,颜色更鲜艳,上家具会形成极其漂亮的花纹。 过去我们老家闺女出嫁,陪嫁的嫁妆,就是这种刷漆的家具。 刷漆也是一件辛苦的活。 其实有很多制作熟漆的方法,熟漆使用起来要柔和得多,有的熟漆还有金漆的效果。 不过我们老山村讲究不了那许多,主要还是使用生漆。 刷漆需要“耐冲”,方可抵挡得了漆毒。 但大多数人都不耐冲,所以刷漆相当于主动让自己发漆疮。 漆刷完,人红红肿肿痒痒,只得用我前文提到的那种本地宽韭菜。把韭菜割回来,揉一碗汁水,拿韭菜槽蘸着满身满面涂。 这韭菜是管用的,差不多三四天功夫,疮肿就会消,死一层皮人就痊愈了。 发完漆疮,重生的皮肤其实很娇嫩,又白又滑。偶尔感染一次漆疮,颇有美容的效果呢。 我们老家传言,长在漆树脚下的宽韭菜,治疗漆疮尤其有效。 这也许是民间对“以毒攻毒”的一种理解吧,婆婆信奉这些,故她的韭菜无论宽韭,还是细韭,都种在漆树下,一种种一绺,又当菜又当药。 虽然我们老家在穷乡僻壤,但有些有钱的家庭也会到镇上或者城里买加工的熟漆做家具。 可唯独有一样,千千万万的家庭始终贯彻,那就是刷棺材只用生漆。 故乡的人,对死有一种无可替代的情感。“棺材本”一词在他们心里格外慎重。许多人终其一生,只为买一副四尺高以上的厚大棺木,一睡万年。 我爸是做棺材的高手,我们那里把做棺材称为“合方子”,他合的方子严丝合缝,尤其首尾笔直,气象森严。方子头的弧度翘出来,有一股别人不能及的灵巧劲儿。 在我爷爷快六十岁的时候,他带着几兄弟四处买寿材,用自己的手艺给爷爷和婆婆都合了一副靓棺。 只因那时候张老姑爷给爷爷算命,说他活不过六十岁。 棺材做好,要刷漆了。那是从山下的横栏溪买的最贵的浓生漆。几兄弟无一人抵挡得了那冲劲儿。 爷爷疼了一辈子幺儿,家里唯一能近生漆的幺叔,咬牙刷漆。 棺材的生漆,可不是刷一遍就够了的。 传说要刷五层,刷一层,阴干,再刷,再阴干。如此反复。 这可能是因为生漆的纯度越高,刷得越厚,棺材在地里保管越长。 幺叔给爷爷他们的棺材刷了七层漆,发了七次漆疮。尽管没有肿成猪头,也还是很惨的。以至于他那一阵肚子疼,他都疑神疑鬼,觉得是漆毒“咬”到肠子里去了。 这棺材刷得又黑又亮,有着墨玉一般的光泽。幺叔给自己揉韭菜的时候忍不住吹嘘,觉得自己活儿做得漂亮。 爷爷人善,六十岁那年大病一场,没死掉,又拖过去二十多年。 那棺材一直放,也就放了二十多年,积了一棺的灰。 后来爷爷去世,我们把棺材搬出来,洗干净,它愈发地油黑。幺叔哭着说,“我给您儿刷了七层的漆呢,长了几身的烂疮啊!”一副漆棺,一声长号,埋下去他们一辈子的父子情缘。 我曾经写过一篇文章,记录十五年中沧海桑田的变化。山水树木随着时间变形,老家没人割漆了,也没人合方子刷生漆了。过去我见过的割漆老人和他们的蜈蚣梯子,一一消失,如同从来没有来过。 只有婆婆生前在漆树下种的韭菜,还向旧时光一样,默不作声的生长,默不作声的青绿和枯黄。 |

|

应该是云南的瓦猫吧。 |

|

|

云南是我国世居民族最多的省份,每个民族都有自己的信仰和文化,也有自己的非物质文化遗产。不同民族的文化交互交融,又让同一种非物质文化遗产,有了多姿多彩的面貌。 去年去昆明玩的时候,特地去了云南民族博物馆,在民族民间陶艺展厅里,我第一次见到了瓦猫这种凶萌又神奇的存在。 |

|

|

瓦猫是云南民居的镇宅神兽,一般放在屋脊正中或门楼正中,有纳福、镇宅之意,也起到装饰的作用。瓦猫原型是吃鬼的老虎,据说是由滇池沿岸彝族的虎图腾演化而来。因为老虎的样子比较狰狞可怕,人们就借用和老虎相似的猫来帮助看家护院。瓦猫为陶制,广泛流行于云南昆明、呈贡、玉溪、曲靖、楚雄、大理、文山等地,各个民族皆有塑造,而且各地风格略有不同。 |

|

|

瓦猫一家子 瓦猫的本意是用来镇宅护院,所以大多塑造成龇牙咧嘴,面目狰狞的形象。但猫本身对于人类来说,是一种可爱的宠物,由于瓦猫的造型非常夸张,因此在我看来,这些大猫都奶凶奶凶的,一点都不吓人。 |

|

|

瓦猫的十二生肖衍生版本 云南的瓦猫造型多样,有单个的,也有成群的,还有母子甚至一家子一起出现的。在云南民族博物馆,我还见到了模仿瓦猫造型的十二生肖,很有意思。虽然制作瓦猫是种古老的传统,但它简化、夸张的外形,却穿越了时空,放到今天,简直可以直接改制成文创产品(网上确实有卖)。 相关内容—— 云南民族博物馆里留存着哪些关于少数民族的独特文化记忆?36 赞同 · 2 评论回答 |

|

|

云南省博物馆怎么样?值得去吗?59 赞同 · 11 评论回答 |

|

|

昆明有什么必去的景点?52 赞同 · 14 评论回答 |

|

|

|

|

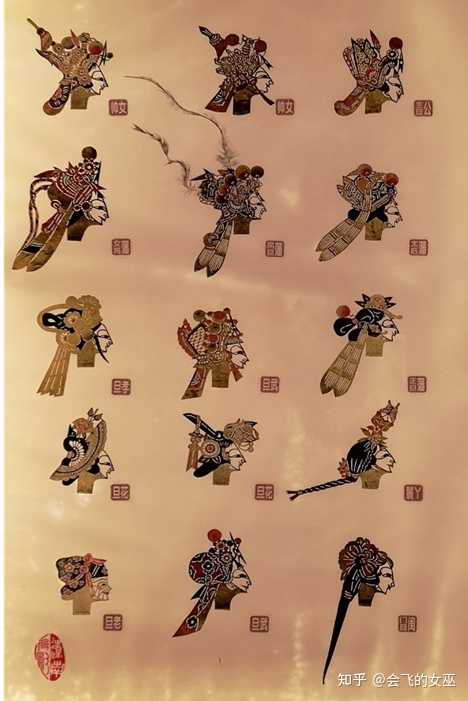

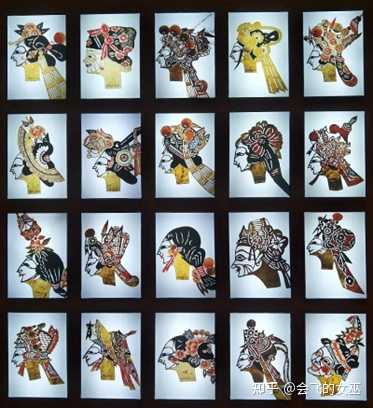

复州皮影。 风味全在一双眼睛。 皮影许多地区都有,复州皮影(也叫辽南皮影)独创性地将人物的眼睛放大、下移,移到面孔中上部,又在眼部周围描绘许多线条,塑造出小脸大眼。 |

|

|

大眼睛能够更灵活地表达人物的面部表情。 那些眼周的线条也具备不同的象征意义,协助眼睛表达人物的动态。 就类似京剧,人物脸上勾了不少白线条,观众一看就知道,哦,奸臣。 复州皮影如果用刻刀重重加粗眼睑,俗称“大眼框子”,往台上那么一摆,观众一看也知道,哦,奸诈小人。 造型复杂多变的大眼睛,是文物工作者区分复州皮影与其他皮影的首要标准。 以这一双眼睛为中心,复州皮影又发展出了格外精致的头茬(皮影术语,指的是头部形态)。 一个皮影班子,再小再小,也会置办五六百个头茬,包括头饰和脸谱,没有这些,班子简直没法上台表演。 仅仅讲一个女性头饰。 从身份上,就有层层区别: 神仙头戴莲花,圣母仙姑头戴树叶,山精水怪顶着狐狸、老虎、鱼虾蟹之类的原型。未婚女性梳辫子,已婚女性盘头。 民人女子戴簪贴花、贵族女子戴凤钗、珠花,公主后妃戴凤冠。 |

|

|

|

|

|

这还只是身份一个维度,再参考到人物的个性、能力等,又有许多细节要安排。 复州皮影要用本地的嫩驴皮制作,顶好是2-4岁的小驴。 老驴皮厚,粗糙不堪使用。 小驴皮嫩,但也得挑拣着使用,背部厚皮也只能去做皮影的腿,细薄的腹部皮才能做皮影的刀剑、灯笼、头饰、脸谱,特别是一双转动有情的大眼睛。 |

|

抬阁,一种人类早期漫展,而且是小戏骨版的,精准的戳到人类的萌点上。 |

|

|

穆桂英挂帅 各地的叫法都不一样,有的叫芯子,有的叫飘色、铁枝、肘阁、脑阁,一种几乎各省都有的一种民间游艺,通常是跟春节、元宵、迎神赛会等等风俗搭配食用。 大体就是给家里小孩子扮成戏剧人物,放到特制的架子上固定,由大人们抬着游街。 迅哥儿家乡也有,《五猖会》: “其次是所谓‘高跷’、‘抬阁’、‘马头’了;还有扮犯人的,红衣枷锁,内中也有孩子。” 可以说绍兴人民是非常会玩了。 一般抬阁主角都是十岁以下小孩子,太大了抬不动,也不好做造型。 |

|

|

抬阁的队伍往往还会伴随舞龙、舞狮、地方歌舞、杂技表演,鼓乐队是必备的。 大的抬阁队伍绵延好几里,周围锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,红旗招展,人山人海。 |

|

|

有的还会上才艺,小戏骨们在高高的架子上还能演上一段。 |

|

|

有背后手艺人有疯狂炫技的,把力学用到极致。 |

|

|

也有擅长搞气氛的。 |

|

|

总的来说,抬阁抬的大多是些戏曲人物和场面。动作片常见《西游记》《哪吒闹海》《杨家将》《水浒传》《三国演义》《白蛇传》;爱情片就比较单调,通常是《梁祝》《天仙配》《牛郎织女》之类,一个套路的;还有些单纯看造型的吉祥话实景演绎,比如麒麟献瑞、天女散花、天官赐福之类。 |

|

|

非遗也不是死的。有些地方,就已经给老题材用上声光电了。 |

|

|

只能说一代人有一代人的cosplay。 下一步,单纯的个人希望,某年回村能看到《新白娘子传奇》《还珠格格》《甄嬛传》《流浪地球》《喜洋洋和灰太狼》《熊出没》……我们这代人的社交货币也能被抬起来。 |

|

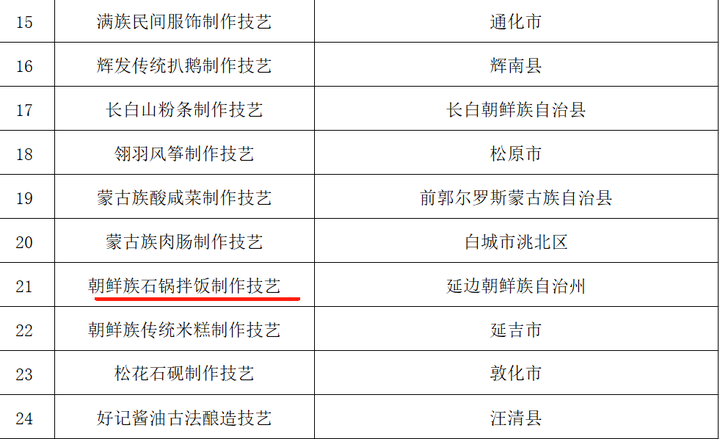

石锅拌饭!这玩意居然不是韩国专属?! 前几天出去玩,中途饿了就想找个地方吃饭。 商场里一溜餐馆,我被其中一家馆子招揽。 定睛一看,韩国拌饭??! 不不,是「石锅拌饭」,是我国吉林省的非物质文化遗产!! |

|

|

我先是一愣,我记得我从小吃的石锅拌饭,都是在韩国料理店的。 然后本着求证的态度,我上了吉林省人民政府网站。 翻到了来源网页,下载了xls表附件[1]。 |

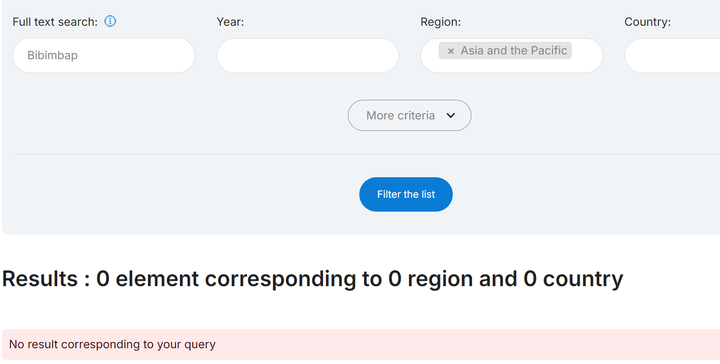

|

|

还真属于吉林省的非遗名单(2021年的,第五批的)! 不仅石锅拌饭,「朝鲜族传统米糕」也记录在案。 我查了下AI,AI告诉我,根据中国《非物质文化遗产法》,地方政府可以向中央政府提出将省级非物质文化遗产升格为国家级非物质文化遗产的申请。 升级为国家的以后,似乎就可以申请世界级的! 那么韩国已经为「石锅拌饭」申请非遗了吗? 石锅拌饭的英文是Bibimbap,这个词是来自韩语的。 然后我又跑去查了世界非物质文化遗产(UNESCO)的网站。 限定搜索范围为亚太地区,用关键词Bibimbap,并没有搜到任何结果。 换关键词mixed rice,也没有搜到任何结果。 |

|

|

仔细查看韩国的世界非遗名单,泡菜(kimchi)倒是赫然在目…… 并没有石锅拌饭…… |

|

|

韩国的所有世界非遗目录中,只有「泡菜」这一项美食入内了。 难道……接下来又是战斗的时刻了? 好奇的我,又跑去查了韩国的网站[2]…… |

|

|

|

|

|

|

|

|

反应和想象的差不多……坚决反对…… 好吧,然后我就继续溯源,去找非物质文化遗产的定义。 官网定义如下[3](原文为英语,以下是机翻,原文自己点链接看): 文化遗产并不止于纪念碑和收藏品。它还包括从我们祖先那里继承下来并传给我们后代的传统或活的表现形式,如口头传统、表演艺术、社会习俗、仪式、节日活动、有关自然和宇宙的知识和做法或制作传统工艺品的知识和技能。 非物质文化遗产虽然脆弱,但在日益全球化的情况下,它是保持文化多样性的一个重要因素。了解不同社区的非物质文化遗产有助于文化间对话,并鼓励相互尊重其他生活方式。 非物质文化遗产的重要性不在于文化表现形式本身,而在于通过它代代相传的知识和技能财富。这种知识传播的社会和经济价值与少数群体和一国的主流社会群体有关,对发展中国家和发达国家同样重要。 后面又提到,它是「基于社区」(Community-based)的,这个「社区」,就很难定义…… 然后,非遗是「包容的」,而非「排他的」(the list of domains it provides is intended to be inclusive rather than exclusive; it is not necessarily meant to be ‘complete’.) 那我是不是可以理解为,只要国内有某一非遗文化遗产,大家都可以申请? 申请的主体是国家,但我国为「石锅拌饭」申请非遗,基于的是「民族」。 确实,朝鲜族并不仅仅生活在朝鲜半岛,也生活在我国东北地区。 五十六个民族,五十六种文化,其中有多少尚未被挖掘的宝贵精神遗产呢?我不禁好奇了起来。 虽然我这回是被商家的广告给吸引了,但不得不说,石锅拌饭确实很好吃。 这是我在韩国google上搜的石锅拌饭的样子: |

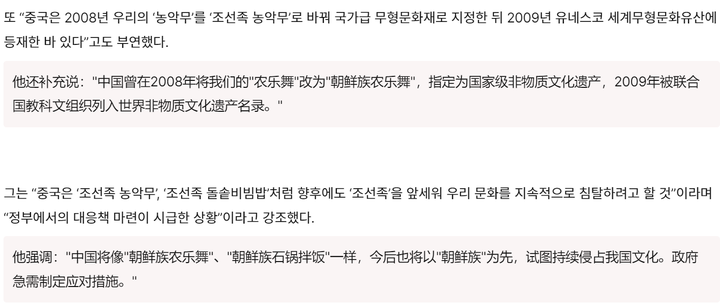

|

|

这是我在店里吃的石锅拌饭的样子: |

|

|

可以看到,材料是不同的。 我不知道商家是否有改良,这是否是所谓“正宗”的。但可以看到,韩国版的石锅拌饭,有我不吃的豆芽(其余看不清是什么),而我现场吃的,没有豆芽,倒是有杏鲍菇(我还是第一次在石锅拌饭中吃到杏鲍菇)和玉米,另外鸡蛋是半熟的,而不是生的。 然后,我记得我以前吃的石锅拌饭,最下面是有锅巴的。但这次在店吃的,是完全没有锅巴的,也没有很烫。 调味料是自己添加的,我选的是不辣的香菇酱,感觉味道一般。如果选辣的酱,应该会更好吃。 不管怎么说,吃就完了!(送的汤是海带汤,而不是大酱汤。汤不怎么好喝,感觉就是味精兑的。还有免费泡菜,倒是和韩国泡菜长一样,不过我不能吃辣,就没要) |

|

|

很快光盘,店内坐满。 |

|

|

我很喜欢这道菜,因为它营养丰富均衡,有菜有肉有蛋,而且比较好洗碗(虽然在外面吃不用我洗)。吃完了很轻松,肠胃没有负担! 参考^https://xxgk.jl.gov.cn/zcbm/fgw_98067/xxgkmlqy/202111/t20211101_8264789.html^https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20240920/130064903/1^https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003 |

|

贵州独竹漂。 独竹漂要求表演者赤足站立于一根直径约15厘米以上、长约8米以上的笔直楠竹上,手持一根直径约5厘米、长约4米的笔直小竹竿当桨,在水上划行。表演者在保持平衡的同时,需要完成各种高难度动作,如“乘风破浪”、倒退、转身、绕弯、换竿等,动作协调连贯,形态美观大方,颇有“一苇渡江”之妙。 |

|

|

0 独竹漂的历史相当悠久,当地相传自秦汉年间便已出现。1998年,赤水复兴马鞍山发掘的汉晋时期的古崖墓群中,在一座墓穴的石棺壁上就有一幅一人双手持竹立于一竹舟上的石刻图案。 独竹漂运动的产生,和古代的皇木采办息息相关。独竹漂这一非遗文化的原产地赤水河流域,在古代就盛产楠木等珍贵木材。这些大木大多用于皇家建设工程使用。尽管史书中记载明朝的皇木采办始于明成祖营建北京紫禁城时,但根据当代考古调查发现,采木应始于洪武年间修建南京宫城。今云南盐津境内有一处摩崖石刻记载了洪武八年(1375年)采木一事,其书云:“大明国洪武八年乙卯十一月戊子上旬三日,宜宾县官部领夷人夫一百八十名,砍剁宫阙香楠木植一百四十根。”是现存关于明代采木的最早记载。 古代的贵州山路崎岖,交通不便,所以人们便站在独木上撑竿运送楠木,这一技能逐渐演变为一种水上游戏,并随着时间的推移固定下来,称为独木漂。后来,当地百姓将独木漂改成了独竹漂。 1976年,为纪念毛主席畅游长江的壮举,赤水县举办了一系列规模宏大的水上活动,其中,独竹漂作为一项具有代表性的民族体育项目脱颖而出。自那时起,独竹漂便成为了赤水“7·16”大型水上活动的固定节目,极大地提升了其知名度。 然而,从1977年至1998年,为了确保参与者的安全,赤水“7·16”水上活动最终被取消。尽管此后民间组织仍举办了一系列独竹漂比赛,但其规模与影响力已远不及往昔的鼎盛时期。 |

|

|

自1998年起,独竹漂迎来了全面复兴的契机,并逐渐走出贵州省,迈向全国乃至全球。第六届民族运动会更是将独竹漂确定为贵州代表团的表演项目,这一里程碑事件标志着独竹漂的受众群体不断扩大,且在少数民族体育运动会中屡获佳绩,如第八届民族运动会技巧类表演项目一等奖等,这些荣誉极大地提升了独竹漂在民族体育领域的影响力。 2007年,独竹漂被纳入赤水市第一批非物质文化遗产名录,从此作为非物质文化遗产受到广泛关注,为其可持续发展奠定了坚实基础。2009年,独竹漂正式入选贵州省第三批非物质文化遗产名录。 如今,独竹漂项目已逐步推广,自2002年遵义市成立首支女子独竹漂运动队以来,贵州省其他地区也相继组建了专业独竹漂运动队,成员数量已增至百余人。 |

|

|

|

|

|

|

|

杀鞑子烧烤节 每年冬至,临浦镇横一村的村民一起做年糕、烧烤,热闹过冬至“杀鞑子”烧烤节。 冬至“杀鞑子”属于区级非物质文化遗产名录。 为了纪念那些和鞑虏对抗,保家卫国的汉人祖先,临浦一直有吃“鞑子”的传统。 将年糕做成“鞑虏”的模样,再用木棒串起来,经过烘烤吃下肚里,寓意着新的一年平安喜乐。 |

|

我奶奶年轻时被一个跳大神的看中说和黄大仙有缘,险些辍学出马仙。 工作之后很少听到“黄皮子”、“黄大仙”,其实就是黄鼠狼子。老家是黑龙江的,出于种种原因,到现在还有人家供奉着仙家。现在教育水平上来了,大家大部分都可以科学的看待这件事了。所以现在说说不算迷信,算是社会科学研究的范畴。感谢非物质文化遗产和人类学,让一些有意思的东西可以科学呈现。 现在还供着的,我知道的有我的二姑。家里就摆着黄大仙的像,一早一晚还要给上香两次,供奉豆腐、鸡蛋、水果。二姑夫跟黄大仙有特别的情感沟通技巧,偶尔会给它供奉一只烟和一个打火机,但是被二姑看到了又会被骂。尽管挨骂,也不影响二姑夫坚信他通过一次次敬烟已经和大仙缔结了深厚情谊。只是不知道,2元钱的“大丰收”,仙家是否抽的惯。不知道,二姑夫有时还要拿敬给大仙的打火机借个火,又忘记归还仙家是否有意见。也不知道,二姑夫的“红塔山”藏在兜里,并未敬给大仙,大仙是否会挑理。总之可以看到的是,这个东西还在。 跟南方不同,福建、广东等地方,本来就有非常浓厚的神仙信仰背景,家家户户都有个偶像供奉并不奇怪。在东北,没有什么宗教氛围,家里自己摆香台的极少。 所谓跳“大神”,其实是东北满族萨满教的民间说法。当然,反过来说,“东北满族萨满教”是跳大神的文明说法。在东北的民间信仰体系里,崇拜的是五大仙——“狐黄白柳灰”,分别对应:狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇、老鼠。你就说,哈尔滨让你抱着狐狸照相这个事情,从老人迷信的视角里看有多奇怪吧。传说中,相信这5种动物能够通过修炼,成精。但是你要是跟他关系好,他刚好在你们这一代混,护着你,那对别人来说它成精了,对你来说他就是成仙了。所以仙是有亲疏远近的,是有缘的。尽管这5个都受到崇拜,但是不会有人家把“狐黄白柳灰”供奉齐全。偶有几个供着的,那必是有故事的。 所以,东北虽然是以农猎生产形成的文化,竟有不杀生的文化基因在里面。不杀生,主要还是为了不杀灵。你说,一个白仙刺猬,没修炼成功的准白仙吧,本来计划修炼500年就能成仙,然后修炼了499年,今天伸个懒腰说“今天的训练就到这里吧,我们明天再继续。”出来溜达溜达,然后你一铁锹,吧唧,给刺猬拍扁了。要是刺猬死如灯灭那倒也还好,万一人家499年修出来个什么技能点呢?你说它是不是得等你12年教育结束,高考那天早上过来给你鬼压床? 于是说,五仙是万万不能碰的。然后就又有一个问题,老一辈的农村,文化水平真的很低,低到什么程度,就是知道五仙不能碰,但是五仙有那五个,他算不清楚,不知道!当年我爷爷拿铁锹拍死过一只蝙蝠,然后琢磨了好几宿,蝙蝠到底是不是五仙?然后他还不能问。对吧?没有说小和尚吃了个海胆,然后回来还问师傅,出家人能不能吃海胆?不问没事,一问出事了。 于是在东北,尤其是野外,遇到野生动物一般是不能杀的。那什么可以杀呢?自己家的鸡、鸭、猪、牛。这几只都是我看着长大的,有感情了,知根知底。就他们这个熊样子,能修的成仙才出鬼呢,杀了完全没有负担。这就是东北了,靠得住的也是熟,最后动手杀的也是熟。 当然了,这都是迷信。就当是个文化背景的介绍吧,方便读的时候带入一下文化背景。 经过前面的铺垫,你已经可以假装自己是一个有东北满族萨满信仰的农民了。那么就可以说到我奶奶了。 那是她还年轻的时候,才十几岁。大家闺秀,识字,唯独身子是弱。一次一连几日,高烧不退,村里也没什么好医生,玉米叶子泡水就是医生能给出来的“良药”。真是可怕,现在双盲实验中的安慰剂的治疗效果,估计能把当年的“良药”按在地上摩擦。这事挺离谱的,当爹的往菜地里喷敌敌畏,赤脚医生拿菜地叶子泡水,四舍五入就是亲爹给亲女儿手把手喂敌敌畏。 当年农村的存活难度不似今天,孩子可能会夭折的,这在村里也是常见的情况。奶奶的爹也是很愁的,这种时候大姑大姨们就出主意了,医生看不好可能问题就不是医学问题,请个仙过来看看。回头看看大姑奶大姨奶们还挺厉害,思维过程很科学,思维结果很荒谬。但你还别急着说迷信,请仙来人家还不一定来呢,进门就得花钱。 奶奶的爹家当年有钱吗?这要看怎么来理解这个会计学问题,奶奶的爷爷是个勤奋的农民,种了一辈子的地,然后1948年的时候发现,耕地的价格好便宜,于是用了一辈子种地的钱的钱买了好多好多地。这个角度上说,有钱是有的,资产也是有的。后面家里发生了一点小小的变故,那就不是这个故事能装得下的了。 于是奶奶的爹还是花了这个钱。大仙一般就是一个号称自己可以通灵的人类,并不是动物。来了也不含糊,别说治疗效果怎么样,你想吧,你就是请个魔术师也得花点钱嘛。大仙来了先拿了一根缝衣服的针,口里念念叨叨,针在奶奶的脑门和头发里面比比划划。然后拿来一碗水,把针往上一放,一个密度大于水的金属针就这么漂在水面上。 那不废话吗?谁家大姑娘都发烧好几天了会去洗澡、洗头,那不洗头别说头发,脸上都是油,这针就被油托在水上。 大仙说:“你来瞧,这个针不沉,是有东西托着它。你们屋里有东西啊。”奶奶的爹是不信的,大姑大姨是纷纷“你看看”、“说什么来着”。 然后大仙像拿罗盘一样拿着碗,各个屋走来走去,最后说:“西屋有问题!东西就在西屋。”大姑大姨更带劲了“可不就是闺女住嘛”、“说的是呢”。 废话,小姑娘住的房间一眼就能看出来。 “这东西是找到了,可是吧……”大仙面露难色。一般这个时候大家也懂事,就是该要钱了呗。于是捧着说,怎么办呀,咋弄呀,大仙一定想想办法我们都配合。 大仙倒是来了个预期违背:“不。治好了一分钱不要你们的。”这会大伙愣了,跳大神纳入医保了?可以集中采购了?新农合这么神奇吗?“这屋里的东西不坏,非但不坏,还是个仙家。它看上了这个闺女,想入她的神,她又身子薄没练过,这才发烧不退。既然仙家有此美意,这闺女病好之后不妨跟了我,学这出马的本领。”这回奶奶的爹坐不住了,我钱也花了,戏也看了,你这收费价格未免也太高了。我来修手机,你把我手机放赚赚上卖了?这可不成。 最后大仙也颇为无奈:“女子有缘,大仙有意,不成人之美,只好作罢。她不走也行,可以让黄大仙来找她,请个像在家吧,那费用可是很贵的哟。”还能咋的,掏钱呗。 你看我说什么来着,有供奉的都是有故事的,这就是奶奶家的供奉的由来。 大仙正常走了一个流程,喝一点香灰水,跳一段大神,现在话讲就是说唱艺术,这是东北萨满里面最有文化的组成部分,也是整个过程能称得上是非物质文化遗产的唯一能拿上台面的环节。走前,拿出了一颗鸡蛋,放在桌上,这圆滚滚的鸡蛋居然就直挺挺的立在桌子上。大仙说:“这蛋让你们家的黄大仙托着,立起来的。大仙在这里扶着鸡蛋,就不会搅闹孩子。可万不能碰倒了。”然后大姑大姨一起把大仙送出去。 奶奶的爹不信这些,但是看看女儿,看看蛋,也没碰。 如果故事要写迷信对诚恳善良的人的迫害,那么故事的结尾应该是我十多岁的奶奶还是死了,然后在全家哭泣的时候,给立着的鸡蛋一个特写镜头。 但是真实发生的事情是,鸡蛋三天之后自己就倒了,而奶奶也渐渐康复了。 如果从科学的角度解释的话,应该就是香灰水对人的健康,比敌敌畏泡水好很多。说实话写到这里我轻松很多,一般来说,以少女奶奶为主角的故事,如果在写到爸爸出生之前,少女奶奶就夭折的话,对我的存在实在是不利。写到这里能看到她成功好转,我也是松了一口气。 故事还没结束。随着奶奶长大,她经常会被黄皮子找上门。菜地里、柴火垛里,总能看到探头探脑的黄皮子。应该也不是生态环境太好了,因为村里的其它人时不常见这小动物的。可能也是因为小时候的经历,看着了就害怕,会怕的不敢回屋。趁小家伙不注意,一溜烟跑回屋里,也会心慌、发汗、手抖。 后来奶奶有了儿子,儿子长大了成了一个无神论战士。他上了大学回来,看着家里供奉黄皮子的台子,说:“这不行,这是迷信,砸了吧。”奶奶说不能砸啊,我跟它有缘啊,砸了可不好。奶奶的儿子说,我今天就要砸了它,咱看看它能不能给我带来厄运。砸了之后,奶奶的儿子在后面几十年身体健康、家庭幸福,唯独说有哪里遭了厄运,应该就是生了一个不争气的儿子,奶奶儿子的儿子没什么天分,却总幻想自己可以成为作家。 在几十年后,奶奶已经老了,给儿子打电话的时候,说:“最近几年又是心慌、发汗、手抖,黄皮子是不是重新供回来的好。”无神论儿子当时就觉得来活了,带着老太太去医院做了全面的检查。最后断定老太太其实是抑郁症和神经症,吃了一段时间百忧解——一种治疗抑郁的药物,也就好了。 故事写到这里就真的可以结束了。 这应该是我见过的最有意思的非遗的体现了,满族说部在2006年列入“国家级非物质文化遗产名录”。满族说部其实就是满族口口相传的历史、传说、起源、英雄故事,其中关于祖先崇拜、自然崇拜的部分和跳大神的满族萨满文化有很大的重合部分,看起来迷信的东西,其实是用一些神秘主义体验以另类的方式传承着文化和历史。 这种非遗东北文化在奶奶那代人那里,说是迷信吧?好像也确实承担了一些人们对健康、祈福的社会功能性作用。 在父亲那代人那里,是逆反的,要用科学眼光严格审视和批判的。 而在我们这一代人这里,好像既没有那么实用,也没有那么可怕。其实它就是在哈尔滨的街头,花10元钱,抱起白色的小狐狸,对着镜头拍一张照片。然后在朋友圈里写道:“今天抱了东北的狐仙,希望我日语N2一遍过!” 过去的糟糕的事情、恐惧的事情,如今变成了有意思的事情。这件事本身,就很有意思。 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 历史人文 最新文章 |

| 有没有让人忍不住通宵看的励志类故事,别逼 |

| 有没有女主情绪稳定,人间清醒的高质量文? |

| 有没有好看的宫斗文? |

| 如何看待网络上流传的爱泼斯坦档案里关于对 |

| 南京博物院发致歉信,如何看待这一致歉?暴 |

| 赵匡胤要杯酒释兵权,他就不怕将领们联合起 |

| 有没有重生小说推荐? |

| 在古代,做世家小姐一定比普通人家的女孩幸 |

| 中外神话体系里,为什么会出现那么多蛇的形 |

| 有啥好看的双男主小说? |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

|

|

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |